軽減税率制度の導入によって会計ソフトはどう変わるのか

軽減税率制度の導入に伴って税率が増えることによって、経理の負担が増大することが予想されます。

そのなかでも会計ソフトは、経理処理の負担を軽減する上で一助となります。

今回の増税によって、会計ソフトはどのように変わるのでしょうか。一つ一つ見ていきましょう。

目次

1. 会計システムへの影響

まずは、軽減税率制度導入による、会計システムに対する全般的な影響を説明します。

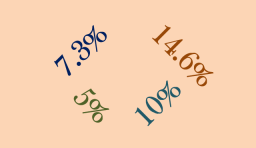

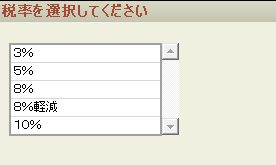

従来、税率は「5%および8%」でしたが、今回の増税によって「5%、8%、8%軽減、10%」と4種類の税率が採用されることになります。

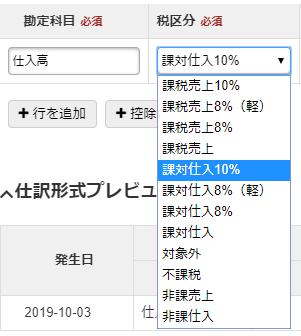

それに伴って、会計ソフトにおいては該当品目の税率を探すのに苦労したり、誤入力が増加するなどの懸念がされています。

引用元:freee

2. 各会計ソフトの対応状況

ここからは各々の会計ソフトの軽減税率への対応状況を整理したいと思います。

2-1. 弥生会計

弥生17シリーズでは、以下のように対応しています。

- 2019年10月1日以降の日付の取引入力を、消費税10%で自動計算

- 2019年10月1日以降の日付の取引における軽減税率8%の入力、および税率別の自動計算

逆に同シリーズでは以下のものには対応しておりません。

- 消費税率10%および軽減税率8%に対応した消費税申告書の印字・出力

- 「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の要件を満たす請求書の出力

- その他、『平成28年度改正消費税法』にて新たに制定されるうち、標準機能に該当しない内容

2-2. 会計王

会計王では以下のように対応しています。

- 取引日付をもとに税率を自動判別します。

- 勘定科目設定で勘定科目・補助科目ごとに初期税率を指定できます。

- 消費税額は自動的に集計されます。

2-3. 会計らくだ

現在発売中の製品(「らくだ9」「かるがるできる9」「青色申告2019」)は、消費税10%及び軽減税率に対応済みです。

それ以前の製品に関しては、下記サイトを参照してください。

参考サイト:会計らくだ

2-4. わくわく財務会計

わくわく財務会計では以下のように対応しています。

- 消費税率10%、軽減税率8%の税率計算機能の追加

- 各科目に消費税率(標準税率、軽減税率)の初期値項目を追加

引用元:わくわく財務会計

2-5. 奉行シリーズ

奉行シリーズでは、消費税10%・軽減税率から適格請求書等保存方式まで、継続的かつ効率的に対応しています。

例えば、以下のように対応しています。

- 取引日付や内容に応じて税率を自動判定

- アラート機能により、入力ミスを未然に防止

- 補助科目ごとに軽減税率を初期表示し、迷わず起票

- 一覧形式で確認でき、チェック作業を効率化

- 免税事業者からの仕入をかんたん集計

各々の詳しい説明に関しては下記サイトを参考にしてください。

2-6. freee

クラウドサービスであるため、基本的にユーザー側がアップデート等する必要はなく、無償で自動的に増税・軽減税率に対応します。

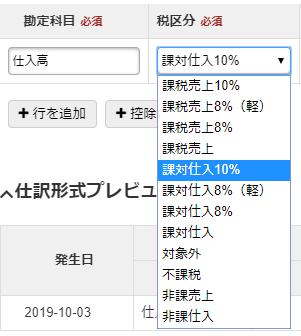

freeeでは、以下のように対応しています。

- 消費税率10%・軽減税率8%の税区分の追加

- 軽減税率の自動判定

- 区分記載請求書等保存方式の対応

- 消費税申告書の新様式の対応(10月以降)

なお、適格請求書等保存方式(インボイス制度、2023年10月1日施行予定)は、順次対応予定だそうです。

引用元:freee

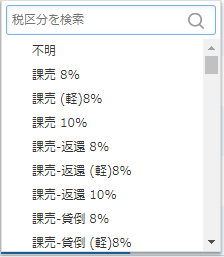

2-7. MFクラウド

MFクラウドでは以下のように対応しています。

- 追加費用なしで税制改正にアップデート(軽減税率も自動仕訳)

- Excelや紙の業務をクラウド化して経費削減

- 他の会計ソフトからの乗り換えもカンタン

引用元:MFクラウド

3. 区分経理が面倒であれば、簡易課税制度に

簡易課税制度とは、実際の課税仕入れ等の税額を無視して、課税売上高から仕入税額控除を計算する方法です。そのため、仕入に関する消費税を無視して納税額を算定でき、経理業務の負担は軽減されることになります。

その反面、最大のデメリットとして消費税の還付を受けられないことが挙げられます。

簡易課税制度について詳しくは以下の記事を参考にしてください。

4. まとめ

以上、各々の会計ソフトについて紹介しました。

その中で、機能や予算との兼ね合いから、自身の企業に最適な会計ソフトを選んでください。

その取引がどの税率区分に該当するかを手入力しなければならない会計ソフトを使用する場合には、誤入力に注意しなければなりません。

また、まだ会計ソフトを導入していない、もしくは切り替えを検討しているという方はfreeeがおすすめです!

クラウド会計シェアNo1

クラウド会計シェアNo1