e-Taxは事前準備が9割! e-Taxの事前準備の方法と必要なもの、事前準備で迷いやすいポイント、パソコンとスマホ…[続きを読む]

【2025年版】医療費控除のマイナポータル連携(PC版)を完全解説

医療費控除の確定申告をするなら、e-Taxを利用したマイナポータル連携が便利です。

マイナポータル連携をすると、入力する必要がなくとても楽になりますし、入力ミスや漏れがないので、確実に申告できます

ただ、2025年版(令和6年分)の確定申告では、前の年度から、画面や手順にかなり変更がありました。

この記事では、医療費控除をマイナポータル連携で確定申告をする手順と方法について、すべて、パソコンのキャプチャ画像つきで詳細に解説します。

(全手順の所要時間は10分~30分くらいです。)

目次

1.医療費控除のマイナポータル連携の仕組み

実際の作業に入る前に、e-Taxのマイナポータル連携の仕組みを、簡単に解説しておきます。

マイナポータル連携は、画面の指示に沿ってやれば、なんとなくやれますが、仕組みを知っていると、もっとやりやすくなります。

「マイナポータル連携」とは、簡単にいうと、医療費控除やふるさと納税などで、確定申告に必要な情報を自動的に取得することです。

マイナポータルとは政府が運営するサイトで、確定申告だけでなく、子育て・介護・年金など幅広い分野の行政手続きができます。

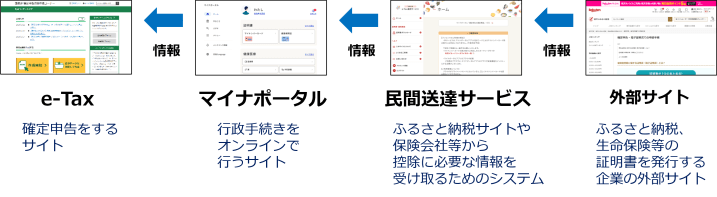

マイナポータル連携では、4つのサイトが登場します

- e-Tax(確定申告書等作成コーナー)……確定申告書を作成するサイト

- マイナポータル……行政手続きをオンラインで行う総合サイト

- 民間送達サービス……ふるさと納税サイトや保険会社等から控除に必要な情報を受け取るサイト

- 外部サイト……ふるさと納税や生命保険などの証明書等を発行する企業の外部サイト

医療費控除で利用するのは、「e-Tax(確定申告書等作成コーナー)」と「マイナポータル」の2つだけです

2.マイナポータル連携で必要なものと流れ

(1)医療費控除のマイナポータル連携に必要なもの

e-Tax(確定申告書等作成コーナー)でマイナポータル連携するために、最低限必要なものはこちらです

- マイナンバーカード

- マイナンバーカードに設定したパスワード

- PC(パソコン)、または、スマートフォン

パソコンを利用する場合、あると便利なのが、「ICカードリーダライタ」です。

マイナンバーカード

まず、マイナポータルにログインするには、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードがない人は申請しましょう。ただし、発行されるまでに時間がかかります。

マイナンバーカードに設定したパスワード

市区町村の役場で、カードを発行してもらうときに設定したパスワードが必要です。

医療費控除のマイナポータル連携で利用するのは、利用者証明用電子証明書パスワードです。

4桁の数字で、ログインのために利用します。

他にも、数字4桁のパスワードが2種類ありますが、ほとんどの人は、同じパスワードを設定しているはずですので問題ないでしょう。

このパスワードを3回間違えると、ロックされて利用できなくなります。パスワードを忘れている方は、市区町村の役場に行って、再設定してもらいましょう。

PC(パソコン)、または、スマートフォン

e-Taxを利用するには、パソコンとスマホのどちらかを利用します

スマホであれば、すべての作業をスマホだけで完結できますが、画面が小さいので、ちょっとやりづらいかもしれません

今回は、パソコンを利用して手順を解説しますが、スマホでも基本的な流れは同じです

パソコンを利用する場合、マイナンバーカードの情報を読み出すために、ICカードリーダライタ、スマホのどちらかを利用します

ほとんどの人はスマホを持っていると思いますので、今回は、スマホを利用して解説します

e-Taxを初めて利用する場合は、ほかに、利用開始届の提出も必要ですが、すでに済んでいるものとして解説します

e-Tax(確定申告書等作成コーナー)の準備方法については、次の記事をご覧ください。

(2)医療費控除のマイナポータル連携の流れ

e-Taxで医療費控除をマイナポータル連携する作業の流れは、このようになります。

所要時間は10分から30分程度でしょう

STEP1とSTEP2が、実質的な連携作業です

STEP3が、連携した後に、マイナポータルから情報を取得する部分です。一度、連携作業をしてしまえば、次にやるときは、STEP3だけですみます。

それでは、ここからは、詳細な作業を順を追って説明していきます

STEP1:マイナポータルの利用者登録

マイナポータルの利用者登録は、マイナポータルを初めて利用する場合に行います。以前に、給付金の申請や、健康保険証とマイナンバーカードの紐づけなどで、マイナポータルを利用したことがある人は、すでに登録されていますので、利用者登録は不要です。次の「STEP2」へ進んでください。

マイナポータルの利用者登録については、マイナポータルのサイトで詳しく解説していますので、今回は省略します。

STEP2:e-Taxにログインして、マイナポータルを連携

e-Tax(確定申告書等作成コーナー)にアクセスしてください。

【アクセス先】国税庁 確定申告書等作成コーナー

全部説明するとかなり長くなるため、一部の画面の説明は省略しますので、ご了承ください。

「作成開始」ボタンを押します。

「マイナンバーカードをお持ちですか。」の質問で「はい」を選択します。

「マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン又はICカードリーダライタをお持ちですか。」の質問で「はい」を選択します。

マイナンバーカードの認証方法は、ここでは「スマートフォン」を選択します。

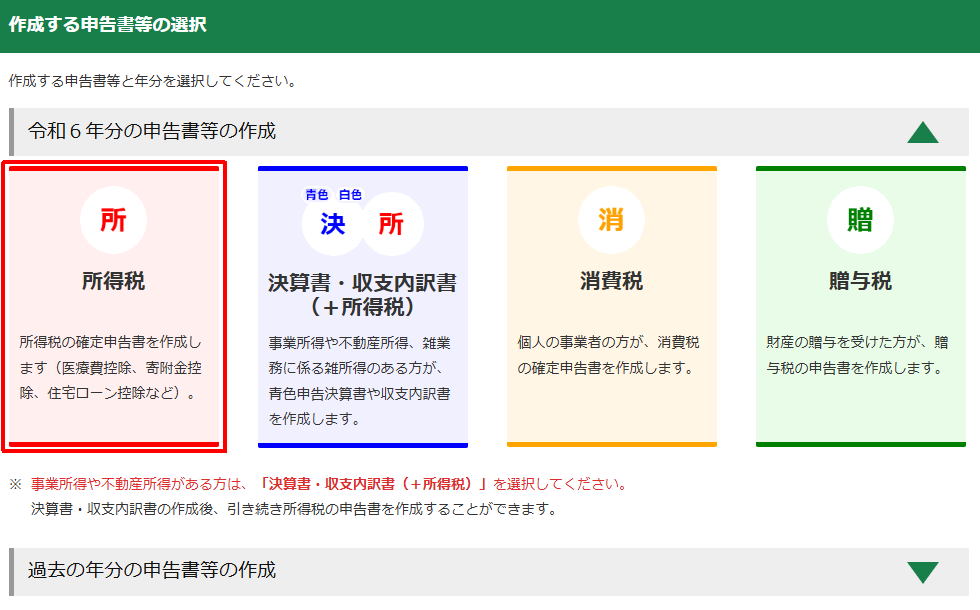

申告内容は、「所得税」を選択します。

こちらの画面で「マイナポータルと連携する」を選択し、「次へ進む」ボタンを押します。

カメラでQRコードを読みとって、「マイナポータル」アプリをスマホにインストールします。

こちらは、iPhoneで、App Storeから「マイナポータル」アプリをインストールしたときの画面です。

パソコンのブラウザで、「利用規約に同意して次へ」ボタンを押します。

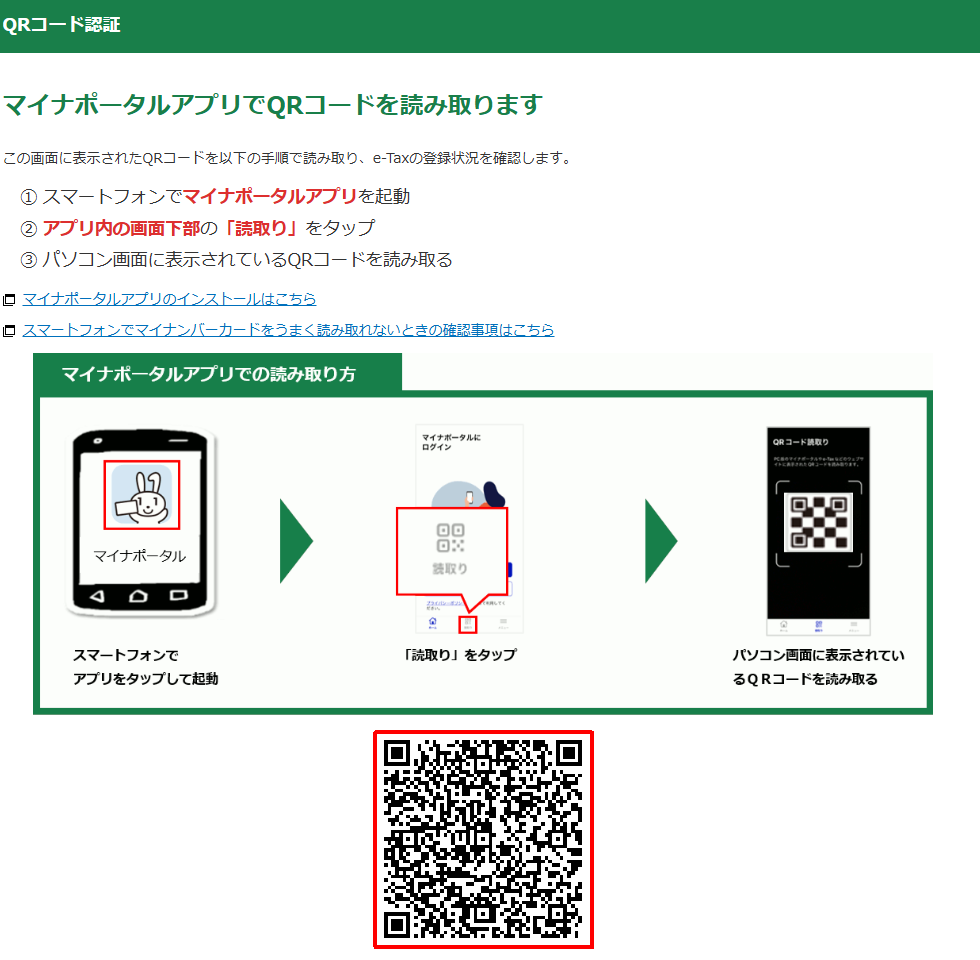

マイナポータルアプリを起動して、こちらの画面に表示されているQRコードを読み取ります

カメラではなくマイナポータルアプリでQRコードを読み取ります。

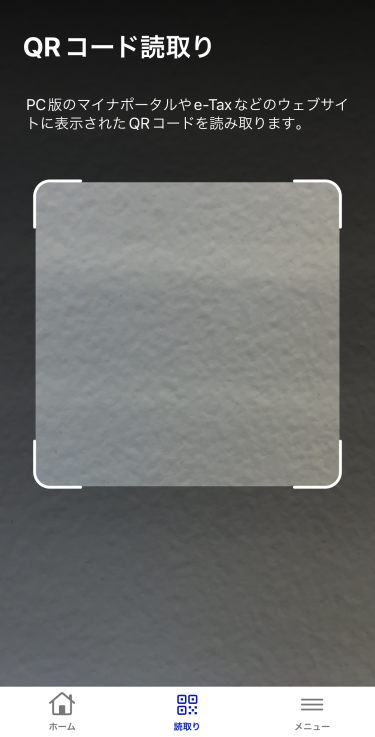

「マイナポータル」アプリを起動します。下の方の「読み取り」を押します。

「登録・ログイン」ボタンは押さないでください。

さきほど、パソコンのブラウザの画面に表示されたQRコードを読み取ります。読み取ると自動的に次の画面に移ります。

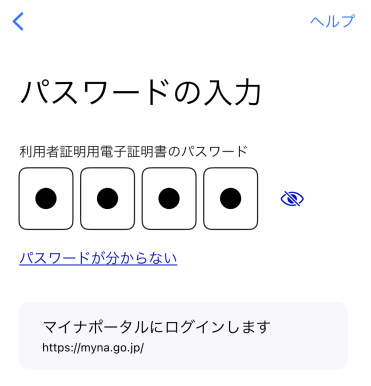

4桁の数字の利用者証明用パスワードを入力します。

パスワードを3回間違えると、ロックされて利用できなくなりますので、注意してください。

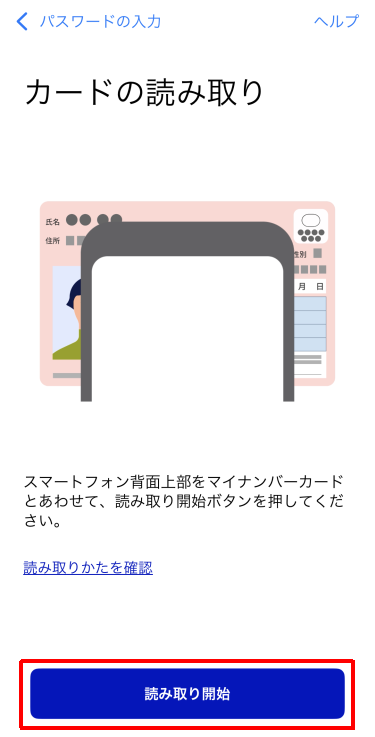

マイナンバーカード写真があるほうを表にして、スマホの裏側の上部をマイナンバーカードに近づけ、「読み取り開始」ボタンを押します。

マイナンバーカードを読み取ります。マイナンバーカードより少し下にスマホがくるようにし、マイナンバーカードにくっつけずに微妙に浮かせるのがコツです。

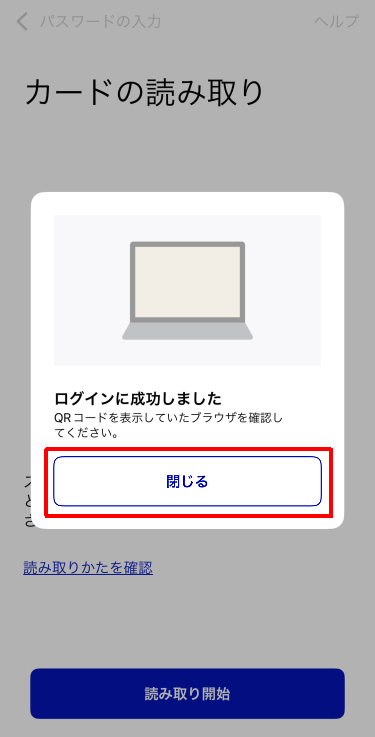

読み取りに成功すると、PCのブラウザ側で次の画面に自動的に移ります。スマホ側もこの画面に移りますので、「閉じる」ボタンを押します。

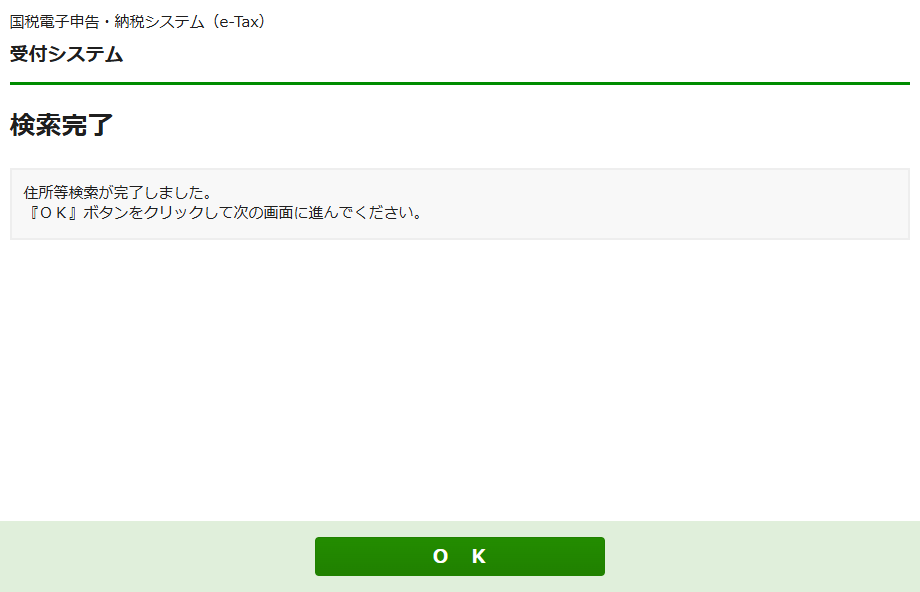

認証が完了すると、「検索完了」と表示されます。「OK」ボタンを押します。

STEP3:e-Taxでマイナポータルから情報を取得

ここからは、マイナポータルから情報を取得する作業です。毎回、e-Taxを利用するたびに行います。

マイナポータルでの認証が完了すると、こちらの画面になります。

「次へ進む」ボタンを押します。

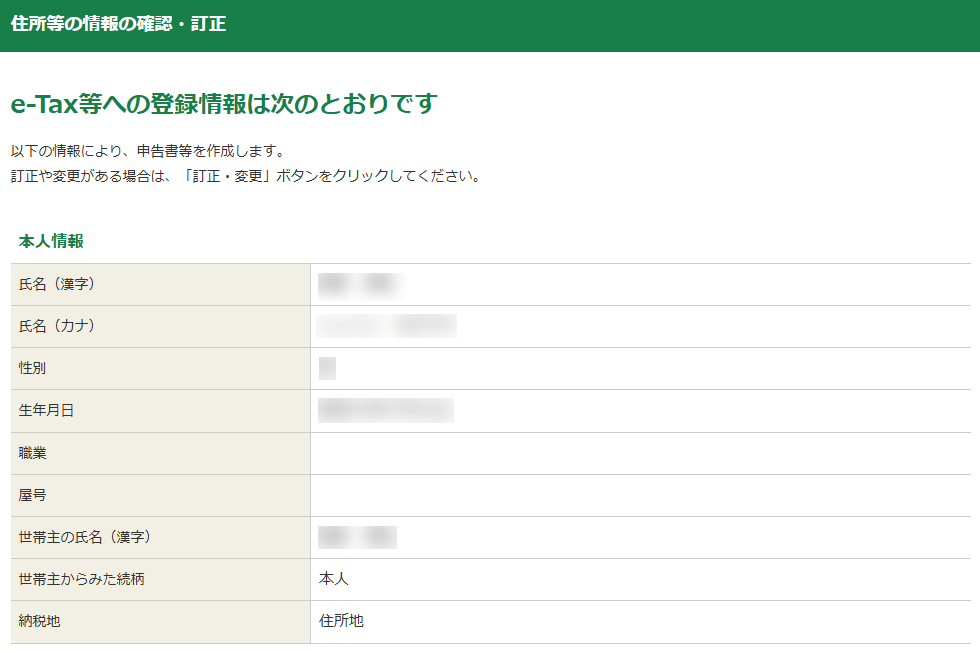

e-Taxの登録情報(住所・氏名等)が表示されますので、間違っていないことを確認して、「次へ進む」ボタンを押します。

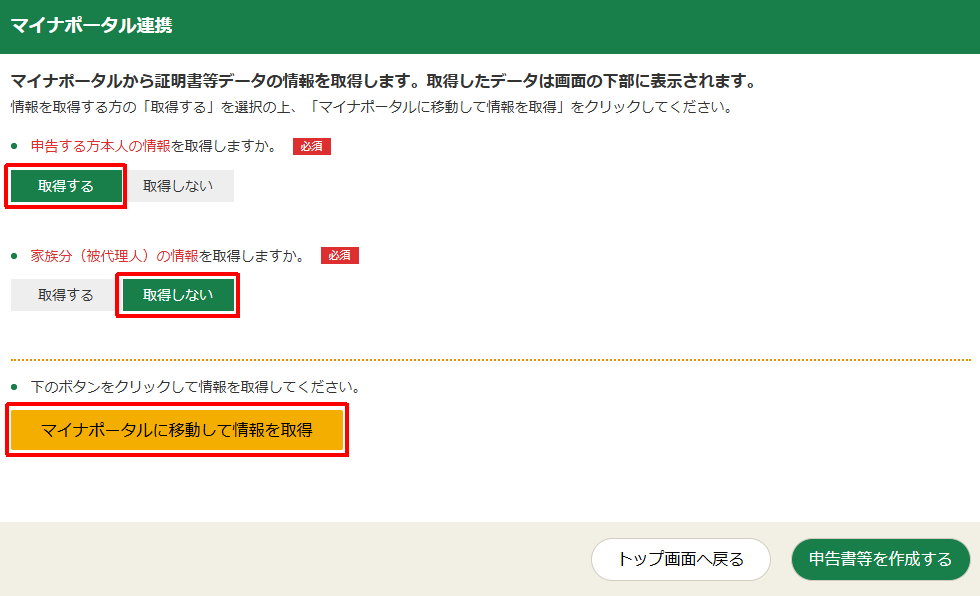

「申告する方本人の情報を取得しますか」は、「取得する」を選びます。

「家族分の情報を取得しますか」は、「取得しない」を選びます。

(家族分の医療費控除をまとめてする場合は「取得する」を選びますが、事前に家族のマイナンバーカードで代理申請が必要です。)

「マイナポータルに移動して情報を取得」ボタンを押します。

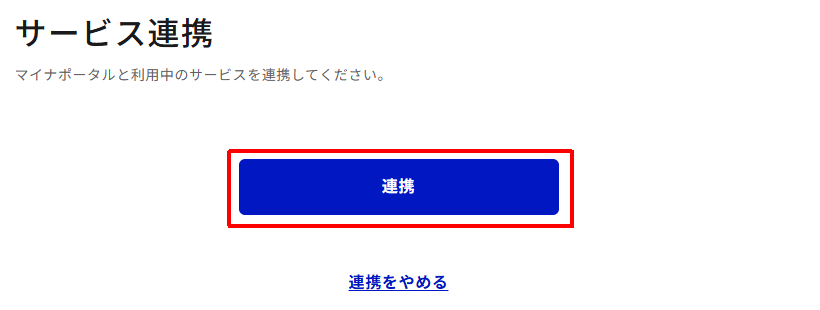

はじめてマイナポータル連携をするときだけ、こちらのマイナポータルのサイトに自動的に飛びます。

「利用規約に同意する」にチェックを入れ、「次へ」ボタンを押します。

「連携」ボタンを押します。

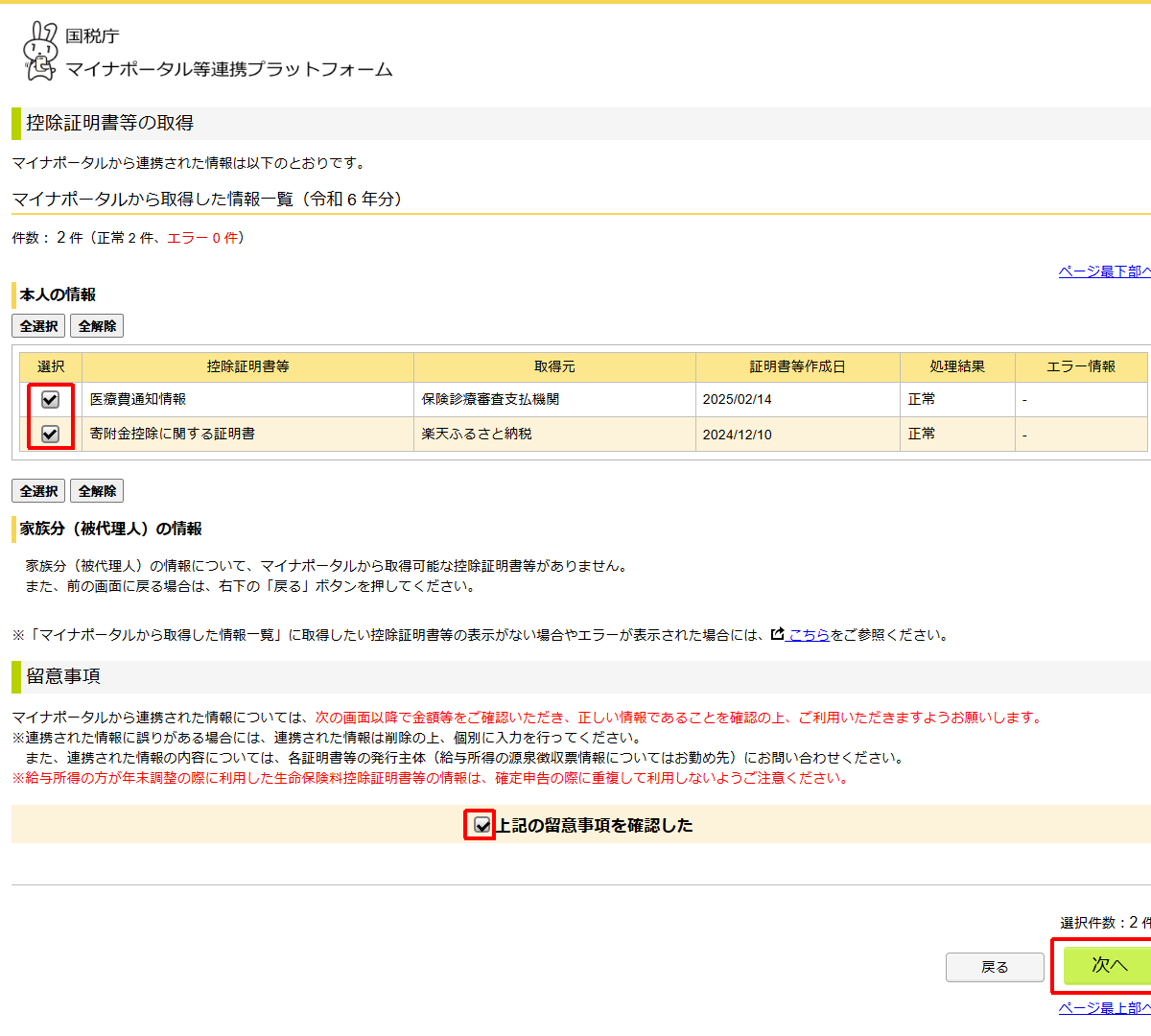

「控除証明書等の取得」の画面が表示されます。

「医療費通知情報」には、チェックが入っているはずですが、入っていないときはチェックを入れます。

「上記の留意事項を確認した」にチェックを入れ、「次へ」ボタンを押します。

取得した情報の一覧が表示されます。「申告書等を作成する」ボタンを押します。

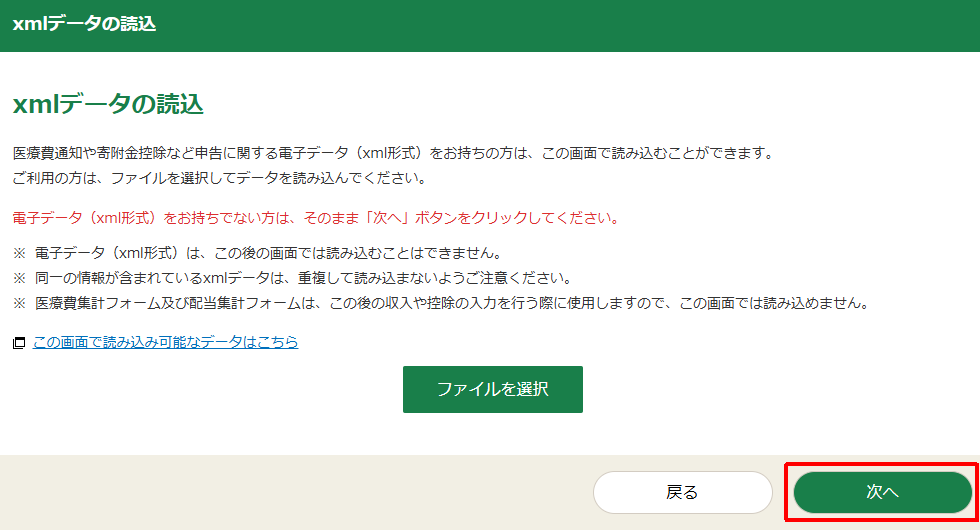

「xmlデータの読み込み」画面が表示されます。

以前は、xmlデータをダウンロードして、ここで読み込んだのですが、現在は不要です。「次へ」ボタンを押します。

これで連携完了です。あとは、通常どおりの、確定申告書作成の手順になります。

医療費控除の確認(自動入力)

医療費控除が自動で入力されていることを確認しておきましょう。

申告準備と、源泉徴収票の入力は、ここでは飛ばします。

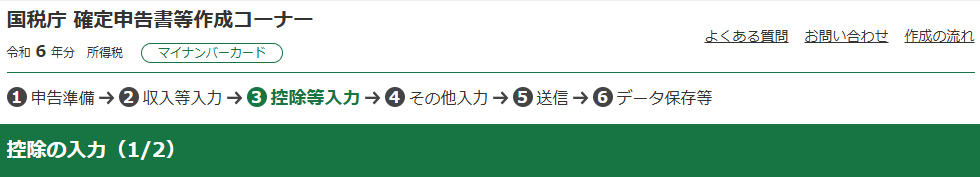

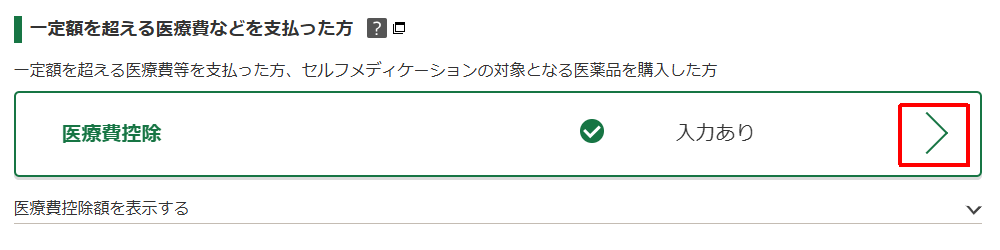

控除の入力画面です。

医療費控除は、下のほうにありますので、スクロールしてください。

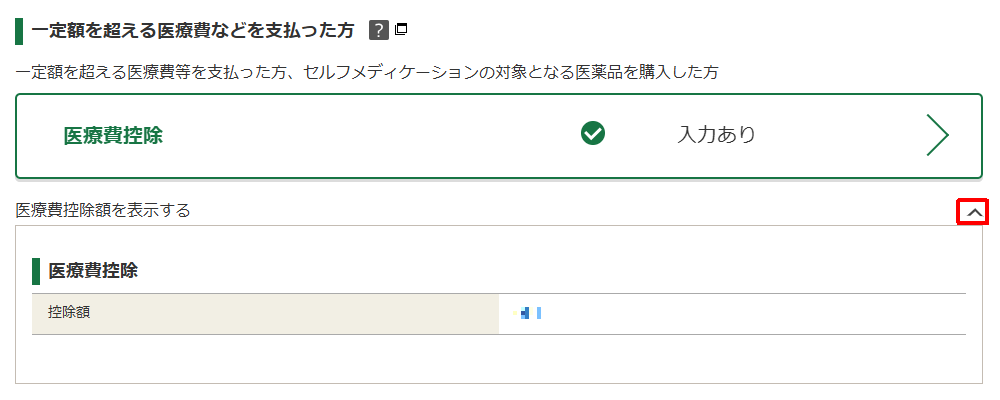

「入力あり」となっています。右側の矢印をクリックすると、控除額が表示されます。

医療費控除の金額は、医療費から、10万円と、受け取った保険金の金額を引いたものです。

医療費控除=医療費―10万円(※)―保険金の金額

※所得200万円未満の人は、所得の5%

※所得200万円未満の人は、所得の5%

そのため、医療費が10万円以下だと、医療費控除は0円となっています。

ただし、所得が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得の5%を引きますので、医療費が10万円以下でも控除できます。

医療費控除の中身を見ると、マイナポータル連携で取り込んだ医療費の金額が表示されています。

ただし、薬局で購入した市販薬の費用や、通院のための交通費は、自動的には反映されません。

11月、12月など年末に支払った医療費も、反映されていない可能性が高いため、自分で入力します。

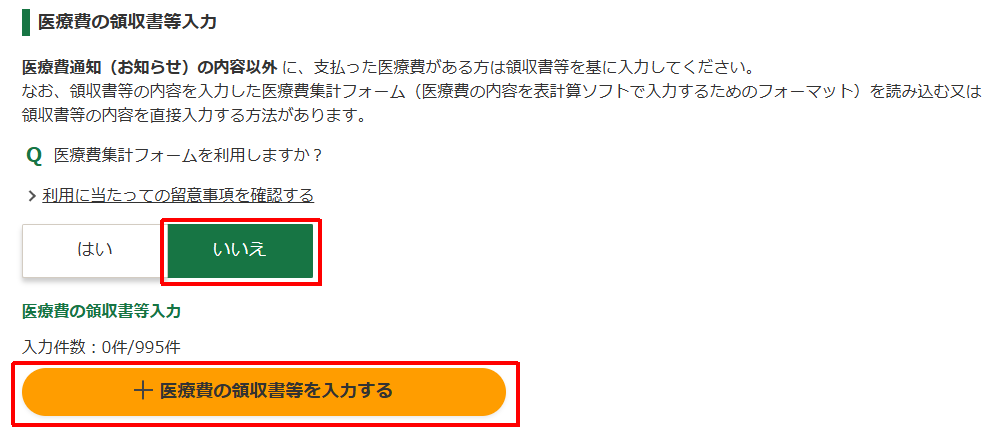

画面の下のほうにある「医療費の領収書等の入力」の項目で、「医療費フォームを利用しますか?」で「いいえ」を選択肢、「医療費の領収書等を入力する」ボタンを押します。

▷医療費が10万円未満の場合でも控除できる?

ちなみに、医療費が10万円未満でも、市販薬の合計費用が12,000円を超えていれば、セルフメディケーション税制で、その超えた分の金額の医療費控除を受けられます。

ただし、上限は88,000円です。

医療費控除=市販薬の代金―12,000円

※上限88,000円

※上限88,000円

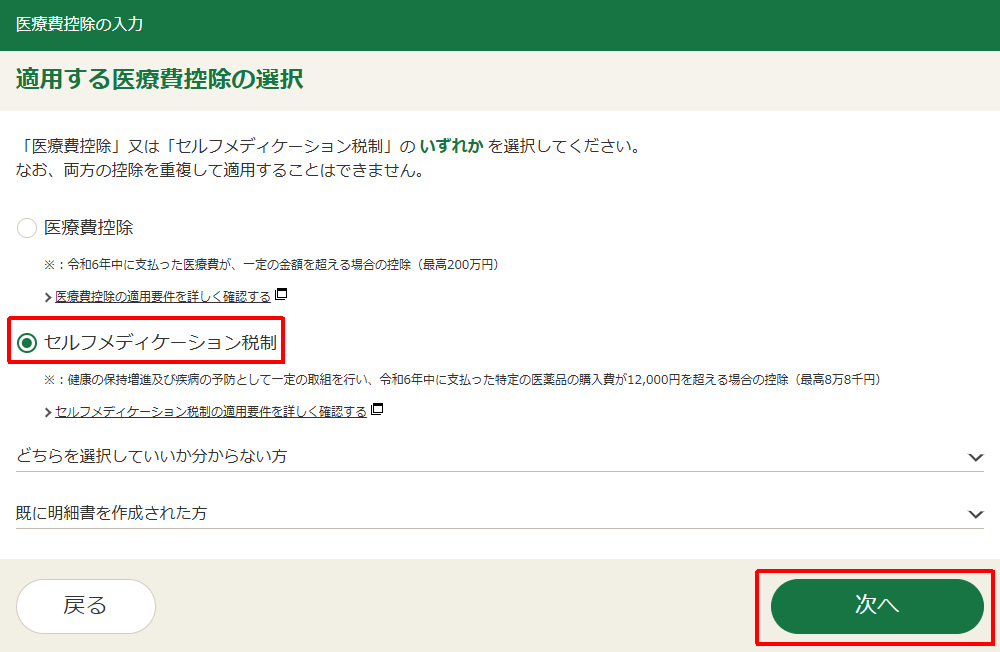

セルフメディケーション税制で医療費控除を受けたい場合は、いったん、マイナポータルから取得した情報を削除します。

そのうえで、控除の画面に戻り、医療費控除を押します。

セルフメディケーション税制を選択して入力します。今回は、入力方法は省略します。