この記事では、マイナンバーカードを最短5分で申請する方法を図解で丁寧にお伝えします。 ☑この記事をおすすめしたい方 …[続きを読む]

【2025年版】ふるさと納税のマイナポータル連携(PC版)を完全解説

ふるさと納税の寄付金控除の確定申告をするなら、e-Taxを利用したマイナポータル連携が便利です。

マイナポータル連携を利用すれば、自治体の名前や寄付した金額を入力する必要はまったくなく、寄付情報が自動的に確定申告書に反映されます。

2025年版(令和6年分)の確定申告では、前の年度から、画面や手順にかなり変更がありました。

この記事では、ふるさと納税をマイナポータル連携で確定申告をする手順と方法について、すべてキャプチャ画像つきで詳細に解説します。

(全手順の所要時間は30分~1時間くらいです。)

目次

0.前提:PC(パソコン)、ICカードリーダライタを利用

今回は、PC(パソコン)・Chromeブラウザと、マイナンバーカード、ICカードリーダライタを利用し、マイナンバーカードはすでに取得済み、e-Taxも登録済みという前提で、説明していきます。

まだの方は、下記の記事をご参照ください。

スマホを利用した場合、画面は異なりますが、手順はほぼ同じです。

1.ふるさと納税の確定申告、マイナポータル連携の仕組みと流れ

実際の詳細な解説に入る前に、ふるさと納税で、マイナポータル連携での確定申告をする仕組みと流れについて整理しておきます。

(1)マイナポータル連携の仕組み

マイナポータル連携をするために、最低限知っておきたい仕組みを紹介します。

これを知っておかないと、連携する作業で、自分が何をやっているかわからなくなる可能性が高いからです(少なくとも筆者は、途中で訳がわからなくなりました・・・後で、一連の作業の意味がわかりました)。

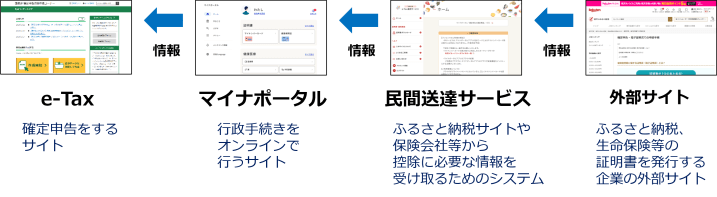

マイナポータル連携では、次のように、4つのサイト/システムが登場します。

- e-Tax(確定申告書等作成コーナー)……確定申告書を作成するサイト

- マイナポータル……行政手続きをオンラインで行う総合サイト

- 民間送達サービス……ふるさと納税サイトや保険会社等から控除に必要な情報を受け取るサイト

- 外部サイト……ふるさと納税や生命保険などの証明書等を発行する企業の外部サイト

図の一番右側のサイトから左へ順々に控除に必要な情報が送られます。

ここで、右から2番目の「民間送達サービス」には、さらに次の3種類のサイト(システム)が存在しています。

- e-私書箱

- 民間送達・e-Tax連携サービス

- MyPost

もともと最初にできたのは「e-私書箱」です。多くの保険会社、共済、金融機関、証券会社などが対応しています。

ただ、事前に「e-私書箱」のアカウント作成が必要であり、メールアドレス登録があるなど、手順が少し面倒くさいものでした。

そのあと「民間送達・e-Tax連携サービス」が2023年2月から始まりましたが、こちらは、アカウント作成やメールアドレス登録が必要なく、手順がより簡単になりました。

2025年2月時点では、半数以上の「ふるさと納税」サイトが対応していますが、一部未対応の「ふるさと納税」サイトもあります。

「MyPost」は、日本郵便が提供している「インターネット上の郵便受け」ですが、ふるさと納税で利用しているサイトはありません。

どれがどのサービスに対応しているかは、国税庁のサイトに掲載されています。

【参照】国税庁:マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧

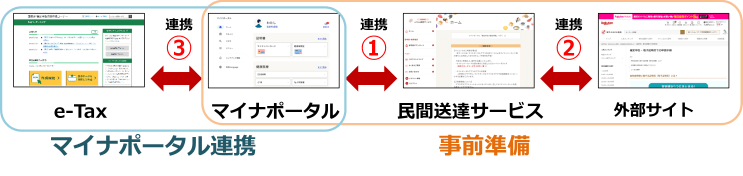

(2)マイナポータル連携で必要な連携は3種類ある

マイナポータル連携では、上記の4つのサイトが隣同士で連携する必要があり、3種類の連携が必要になります。

- ①マイナポータル⇔民間送達サービス

- ②民間送達サービス⇔外部サイト

- ③e-Tax⇔マイナポータル

この3つの連携作業を行うことで、ふるさと納税のマイナポータル連携でe-Tax確定申告ができるようになります。

(個人的には最初から連携してくれればいいと思うのですが・・・)

連携作業はこの順番に行います。

まず最初に、連携①「マイナポータル⇔民間送達サービス」と連携②「民間送達サービス⇔外部サイト」を行います。

これは、マイナポータル上で「確定申告の事前準備」という形で行います。

事前準備を終えたら、e-Tax(確定申告書等作成コーナー)にアクセスして確定申告書を作成します。

途中で「マイナポータルと連携する」を選ぶと、一番最初にやるときだけ「③e-Tax⇔マイナポータル」の連携の画面に進みます。

細かい作業方法は後で説明します。

(3)マイナポータル連携で確定申告が可能な、ふるさと納税サイト

マイナポータル連携が可能な、ふるさと納税サイトは、2025年2月時点で、下記のサイトです。

サイトによって、「e-私書箱」と「民間送達・e-Tax連携サービス」のどちらかを利用します。

| ポータルサイト名 | 証明書発行者 | 民間送達 サービス |

|---|---|---|

| ANAのふるさと納税 | ANAあきんど株式会社 | e-私書箱 |

| さとふる | 株式会社さとふる | e-私書箱 |

| ふるさとチョイス | 株式会社トラストバンク | e-私書箱 |

| ふるなび | 株式会社アイモバイル | e-私書箱 |

| au PAY ふるさと納税 | KDDI株式会社 | e-私書箱 |

| 三越伊勢丹ふるさと納税 | 株式会社三越伊勢丹 | 民間送達・ e-Tax連携サービス |

| JALふるさと納税 | 株式会社JALUX | 民間送達・ e-Tax連携サービス |

| ふるさとプレミアム | 株式会社ユニメディア | 民間送達・ e-Tax連携サービス |

| セゾンのふるさと納税 | 株式会社クレディセゾン | 民間送達・ e-Tax連携サービス |

| G-Callふるさと納税 | 株式会社ジーエーピー | 民間送達・ e-Tax連携サービス |

| まいふる | イオンフィナンシャル サービス株式会社 |

民間送達・ e-Tax連携サービス |

| 楽天ふるさと納税 | 楽天グループ株式会社 | 民間送達・ e-Tax連携サービス |

これ以外のサイトを利用して、ふるさと納税をした場合は、マイナポータル連携できませんので、手で入力することになります。

2.マイナポータル連携でふるさと納税の確定申告をする流れ

マイナポータル連携でふるさと納税の確定申告をするには、手順がとても重要です。

これを間違うと、無駄な作業をしたり、必要以上に待たされることになります。

流れを簡単に書きますと、このようになります。

- STEP1:マイナポータルの利用者登録(初めて利用する人だけ)

- STEP2:マイナポータルの「確定申告の事前準備」から、取得する証明書を選択

- STEP3:連携①「マイナポータル⇔民間送達サービス」

- STEP4:連携②「民間送達サービス⇔外部サイト」

- STEP5:e-Taxで連携③「e-Tax⇔マイナポータル」

- STEP6:e-Taxでマイナポータルから寄付金控除の証明書を取得

- STEP7:寄付金控除の確認(自動入力)

所要時間は30分~1時間程度を見ておくとよいでしょう(早い人は10分程度で可能だと思います)。

STEP1からSTEP5までが、実質的な連携作業で、STEP6が連携した後に、マイナポータルから寄付金控除の証明書を取得する部分です。

一度、連携作業をしてしまえば、次にやるときは、STEP6の「マイナポータルから寄付金控除の証明書を取得」だけですみます。

ふるさと納税の寄付金控除の内容と金額は、自動的に入力されますので、STEP7で確認するだけですみます。

STEP1の「マイナポータルの利用者登録」は、マイナポータルを初めて利用する場合に行います。

以前に、給付金の申請や、健康保険証とマイナンバーカードの紐づけなどで、マイナポータルを利用したことがある人は、すでに登録されていますので、利用者登録は不要です。

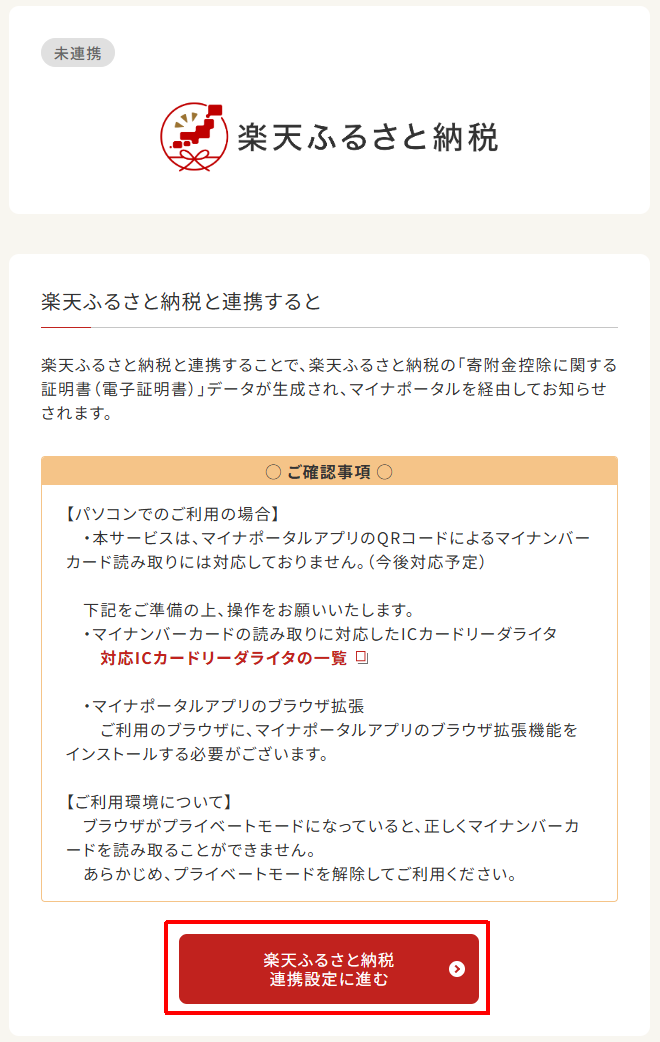

STEP4の連携②「民間送達サービス⇔外部サイト」では、外部サイトとして、今回は、「楽天ふるさと納税」サイト(民間送達・e-Tax連携サービス)を例に解説します。

それでは、詳細な作業を順を追って説明していきます。

STEP1:マイナポータルの利用者登録

マイナポータルの利用者登録は、マイナポータルを初めて利用する場合だけ行います。以前にマイナポータルを利用したことがあれば、必要ありません。次の「STEP2」へ進んでください。

マイナポータルの利用者登録の方法は、「マイナポータル」のマニュアルページに詳しく掲載されていますので、こちらをご覧ください。

【参照】マイナポータル:操作マニュアル:ログイン・利用者登録

認証でICカードリーダライタを利用する場合

マイナポータルのログインのために、ICカードリーダライタを利用する場合は、事前に、パソコンで以下の作業を行っておく必要があります。

- 利用者クライアントソフトのインストール

- カードリーダのドライバーのインストール

- マイナポータルAP(アプリ)のインストール

- Chrome拡張機能の追加(Chrome利用の場合)

具体的な手順は、別記事「e-Tax(確定申告書等作成コーナー)の事前準備と必要なもの:パソコン+ICカードリーダー利用の場合」を参照してください。

認証でスマホを利用する場合

マイナポータルのログインのために、スマートフォンを利用する場合は、AndoroidはGoogle Play、iPhoneはApp Storeから、マイナポータルアプリをインストールします。

スマホのカメラで、こちらのQRコードを読みとると、アプリストアにいけます。

| iPhone | Android |

|

|

STEP2:マイナポータルの「確定申告の事前準備」から、取得する証明書を選択

マイナポータルへのログイン

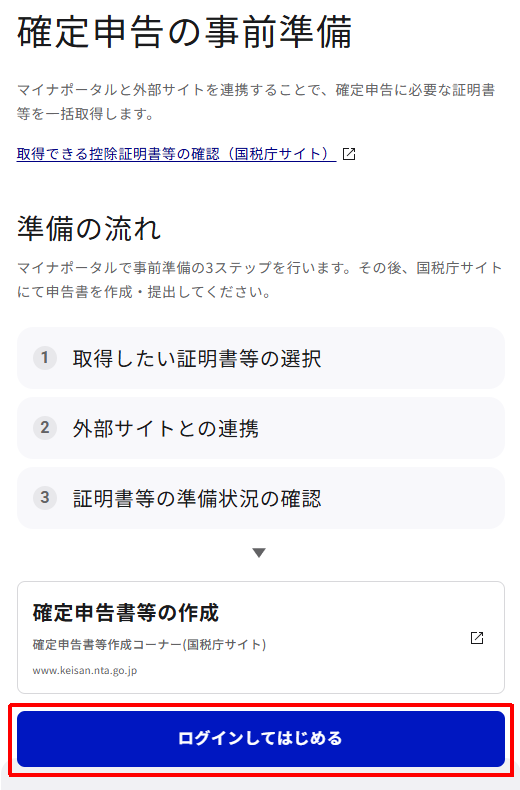

マイナポータルの「確定申告の事前準備」にアクセスしてください。

【アクセス先】マイナポータル:確定申告の事前準備

まだログインしていない場合は、「ログインしてはじめる」ボタンが下のほうに表示されますので、このボタンを押します。

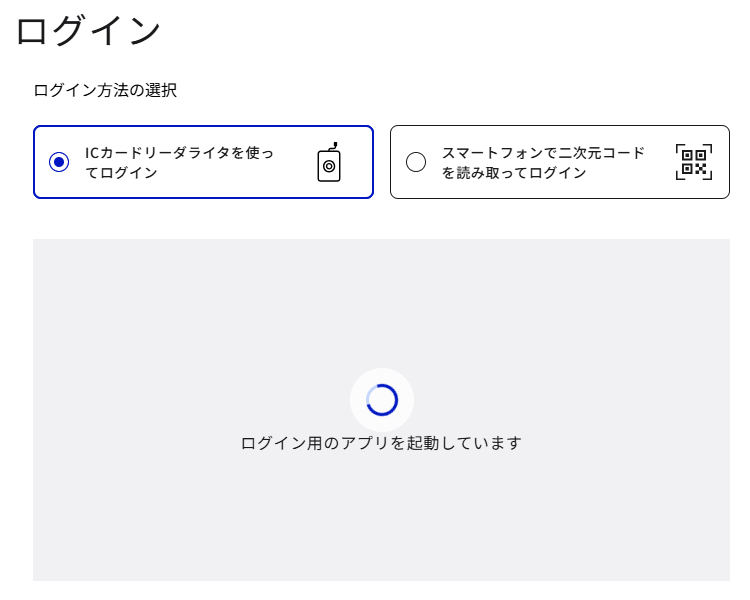

ICカードリーダライタ、または、スマートフォンのどちらかを利用してログインします。

今回は、ICカードリーダライタを利用してログインします。

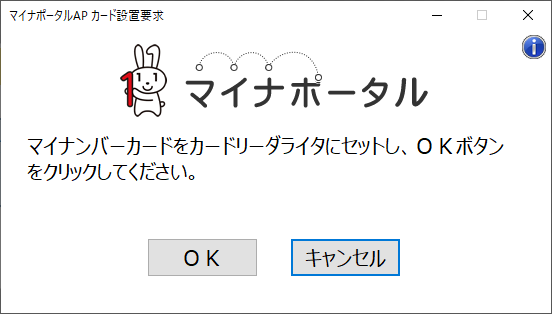

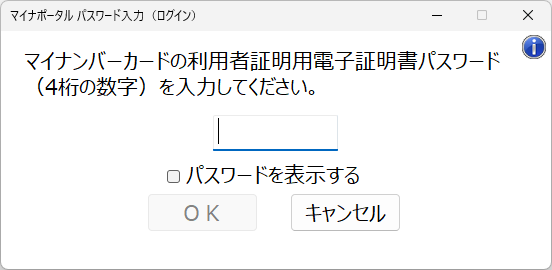

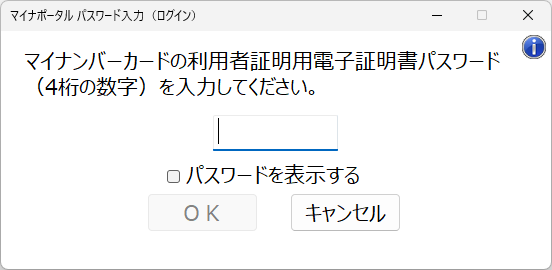

次のようなポップアップ画面が表示されます。

マイナンバーカードをICカードリーダライタにセットし、「OK」ボタンをクリックします(以降、何回か同じ作業をしますが、画面は省略します)。

4桁の利用者証明用パスワードを入力します。

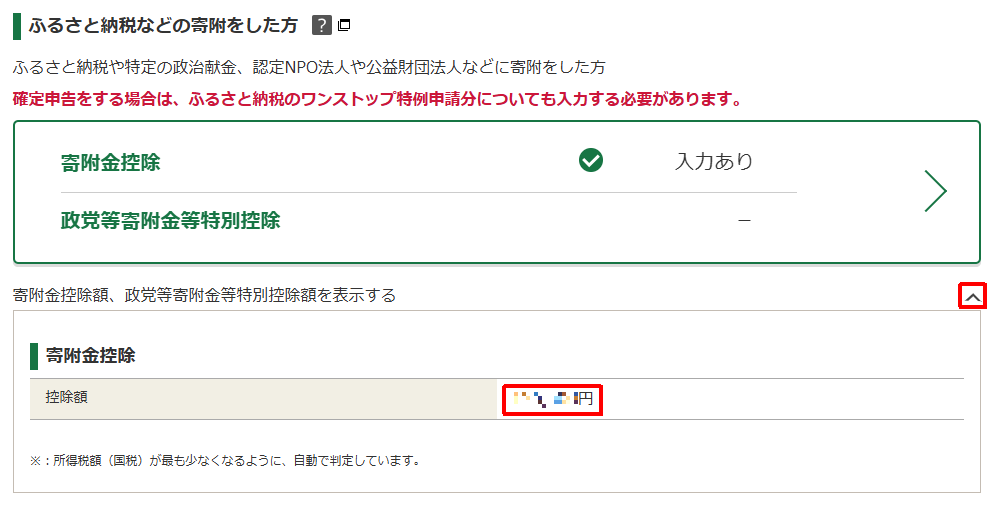

取得する証明書を選択

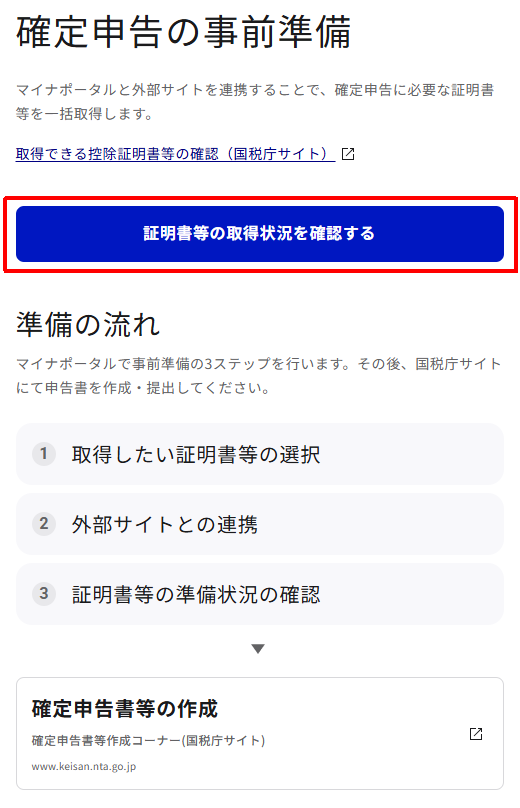

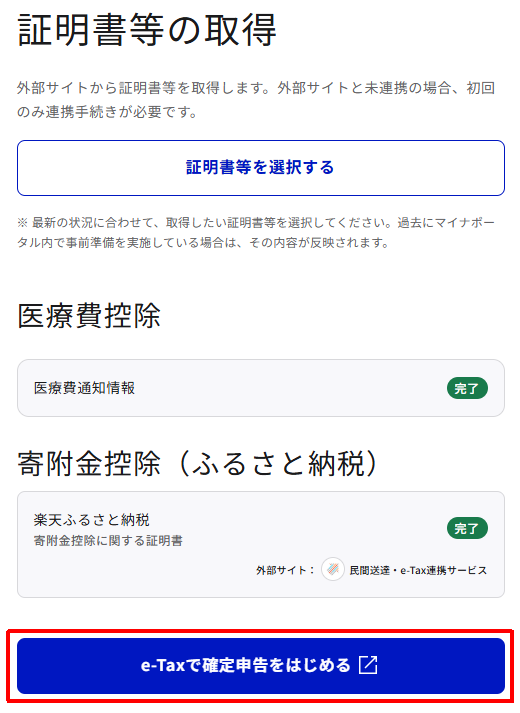

ログインが完了すると、こちらの画面になりますので、「証明書等の取得状況を確認する」ボタンを押します。

「医療費控除」は最初から連携されています。医療費控除だけの人は、この後の作業は特に不要です。

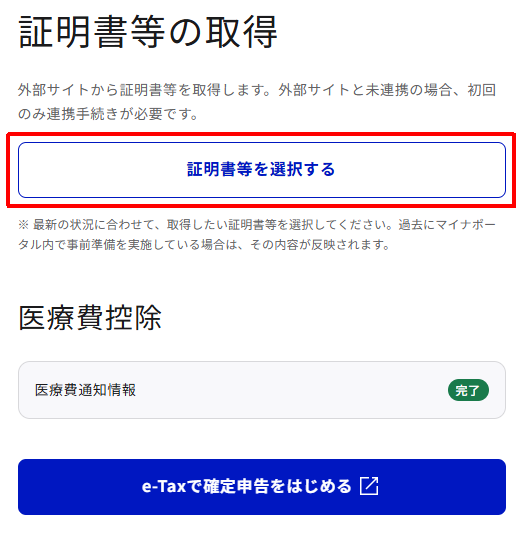

「証明書等を選択する」ボタンを押します。

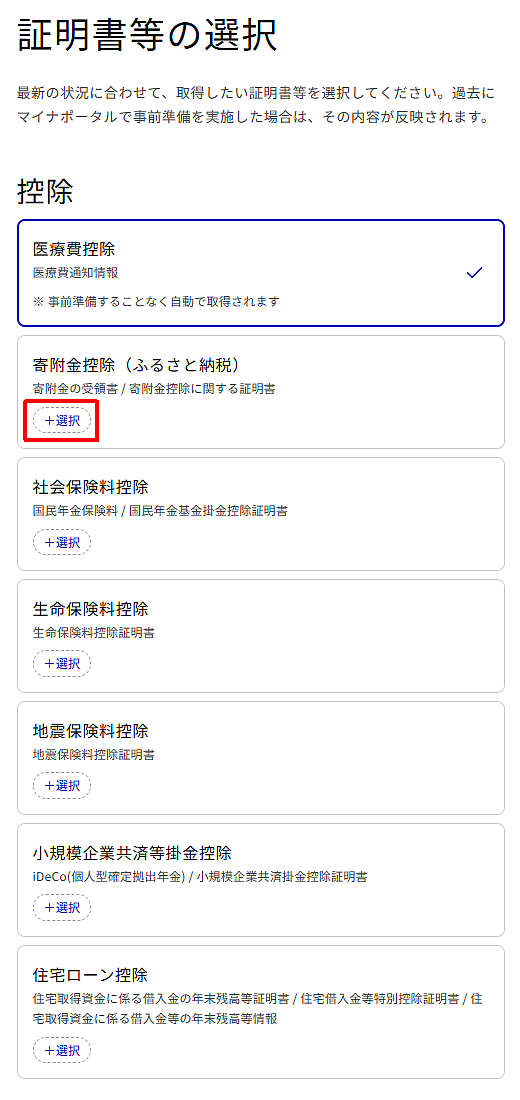

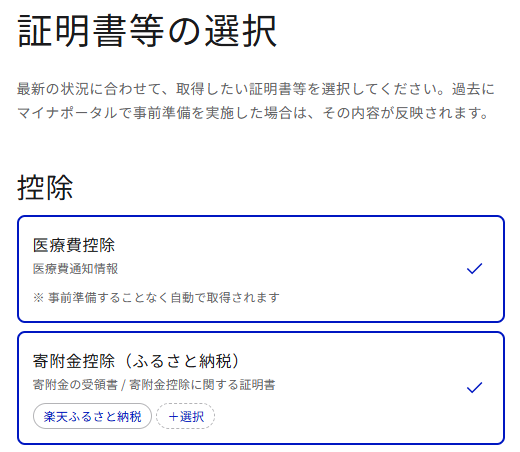

ここでは、ふるさと納税を例に解説していますので、「寄付金控除(ふるさと納税)」の「選択」を押します。

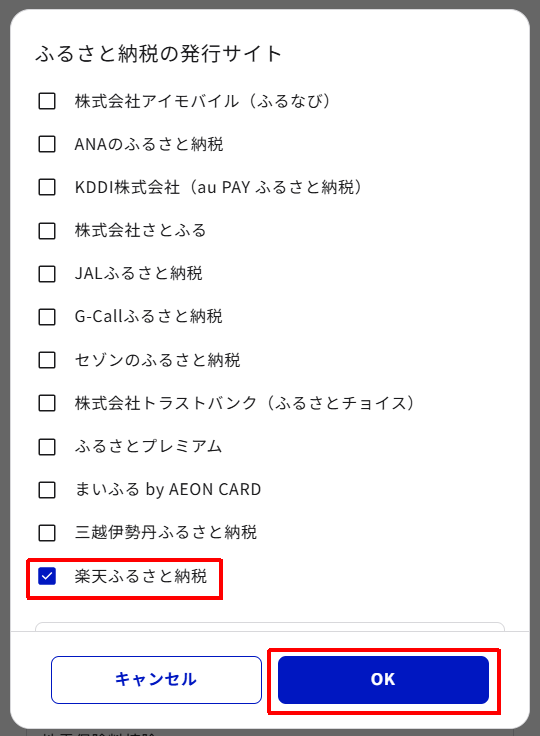

今回は、「楽天ふるさと納税」を例にしますので、「楽天ふるさと納税」の横をチェックして、「OK」ボタンを押します。

「寄付金控除(ふるさと納税)」も選択された状態になります。「次へ」ボタンを押します。

(途中省略)

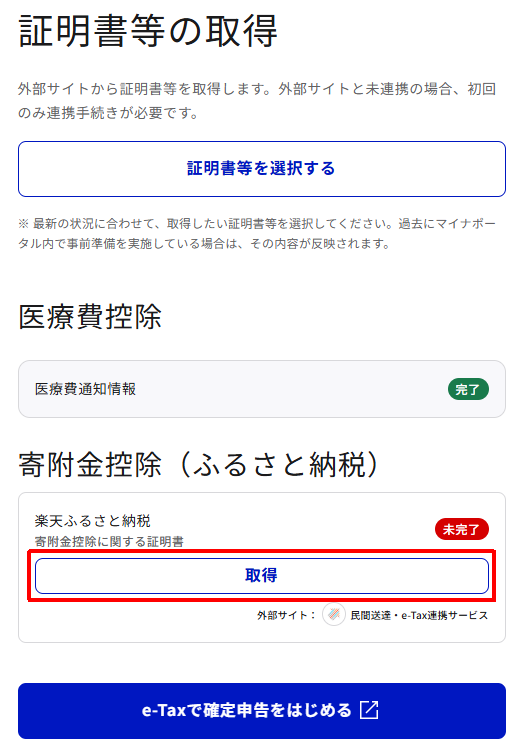

「楽天ふるさと納税」の「取得」ボタンを押します。

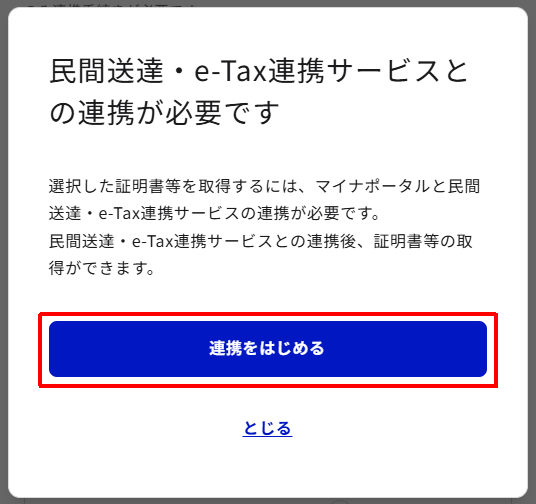

今回は「楽天ふるさと納税」を選択していますので、対応している「民間送達・e-Tax連携サービス」が自動的に表示されます。

※「e-私書箱」が対応している場合は、「e-私書箱」が表示されます。

「連携をはじめる」ボタンを押します。

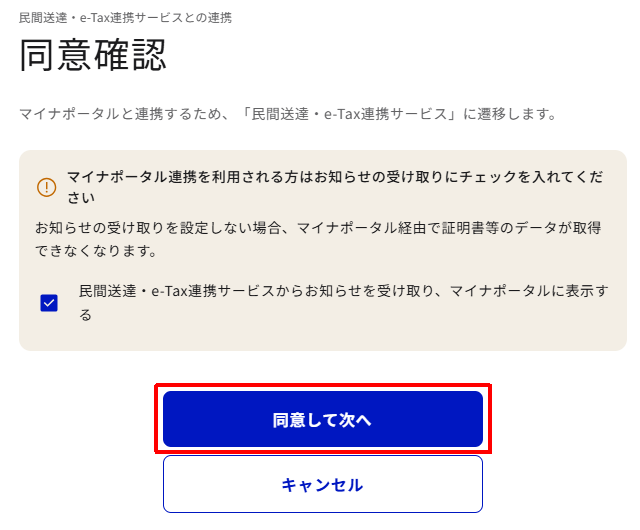

「同意して次へ」ボタンを押します。

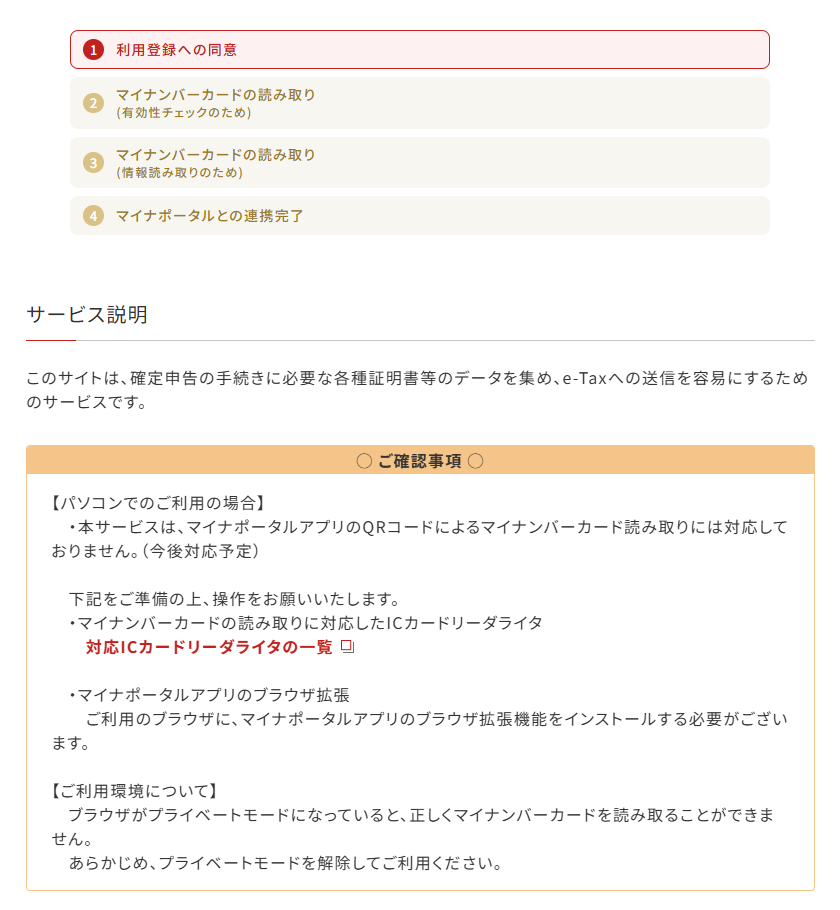

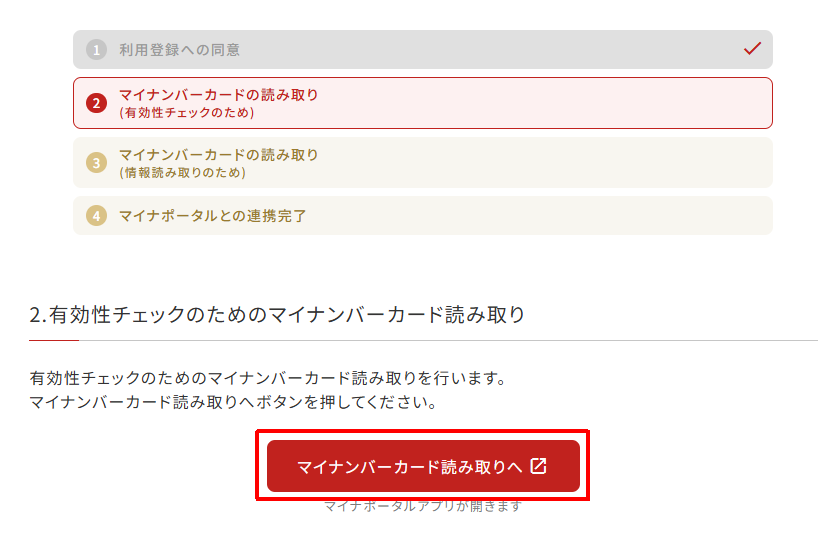

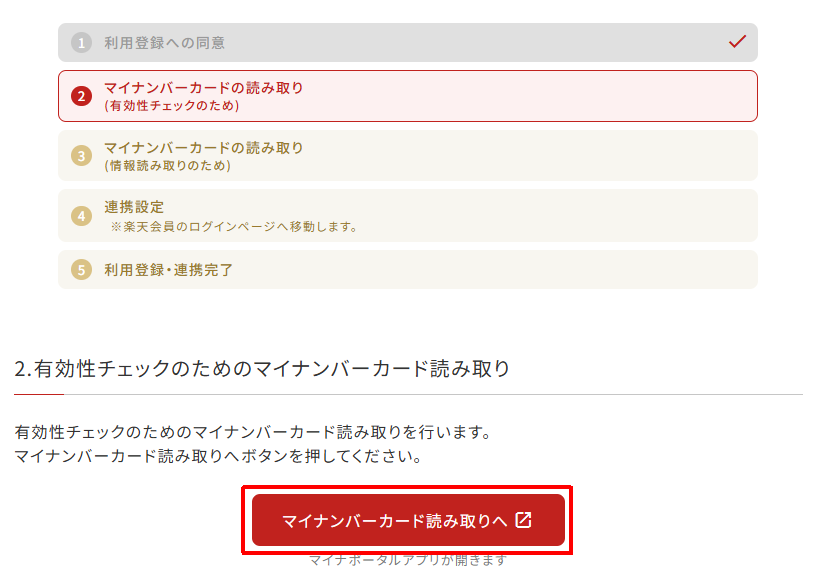

STEP3:連携①「マイナポータル⇔民間送達サービス」

「民間送達・e-Tax連携サービス」サイトに自動的に飛びます。

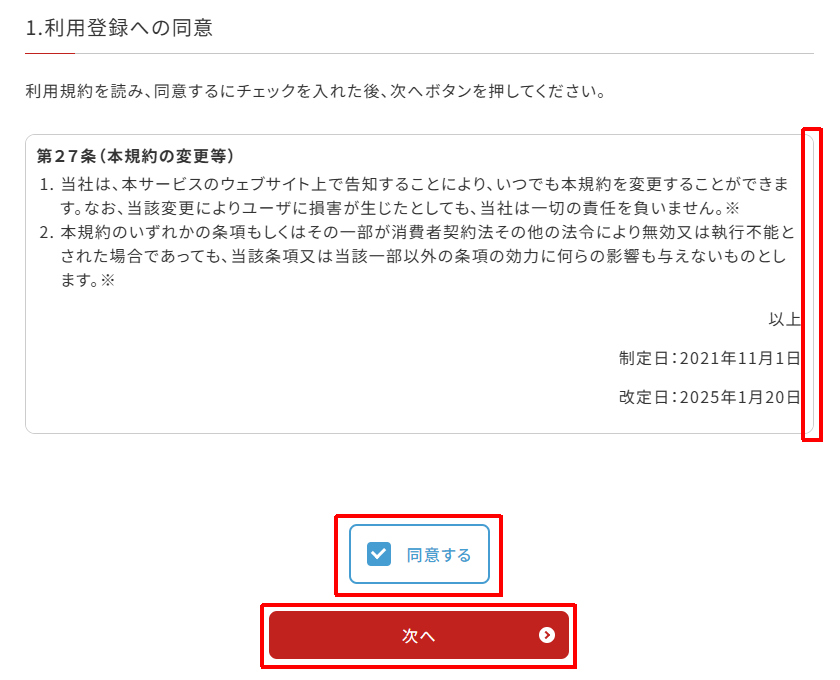

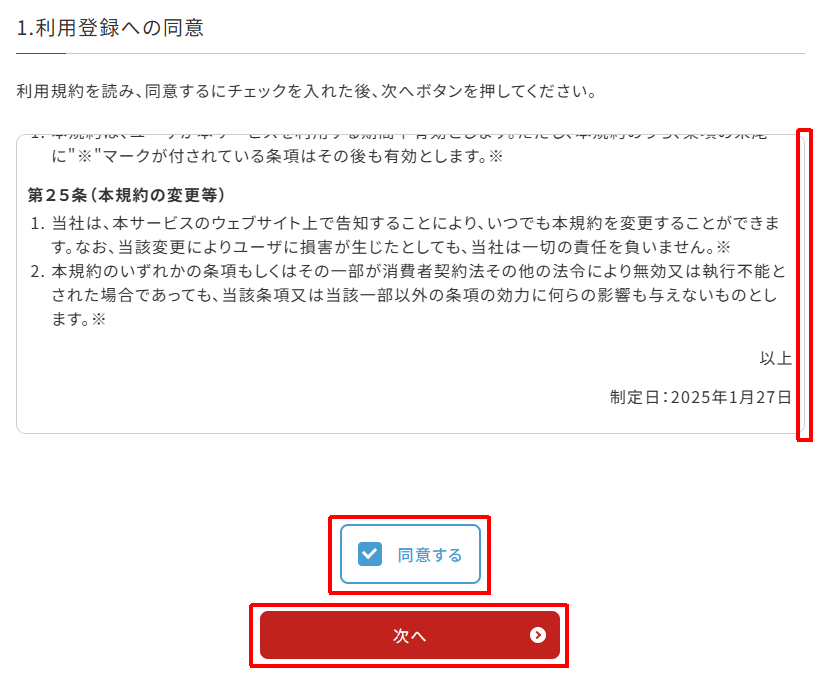

下の方にスクロールします。スクロールバーを動かして利用規約を読み、「同意する」にチェックを入れて「次へ」ボタンを押します。

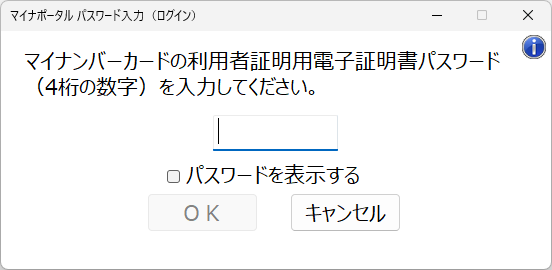

「マイナンバーカード読み取りへ」ボタンを押します。

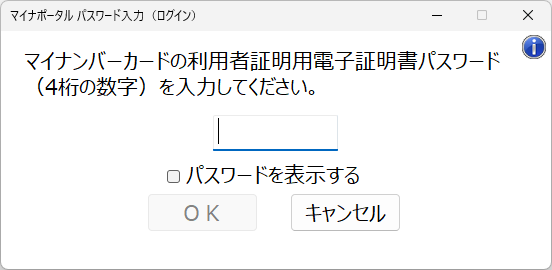

4桁数字の利用者証明用電子証明書パスワードを入力します(認証用)。

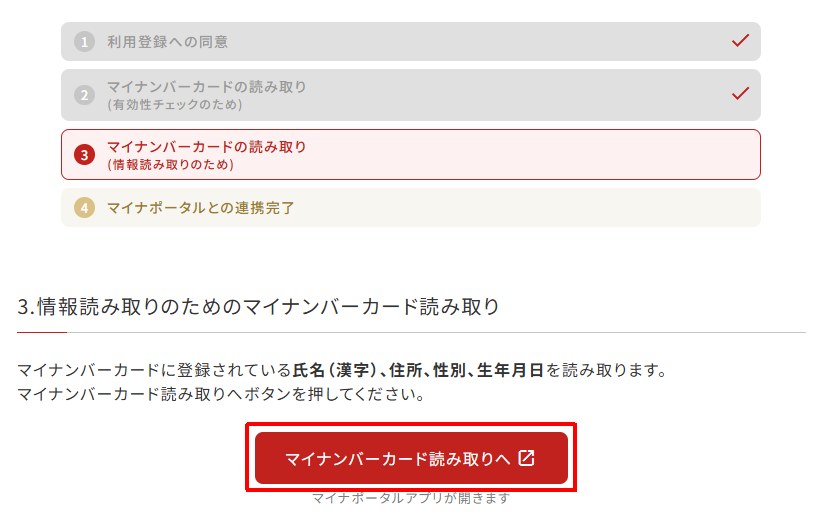

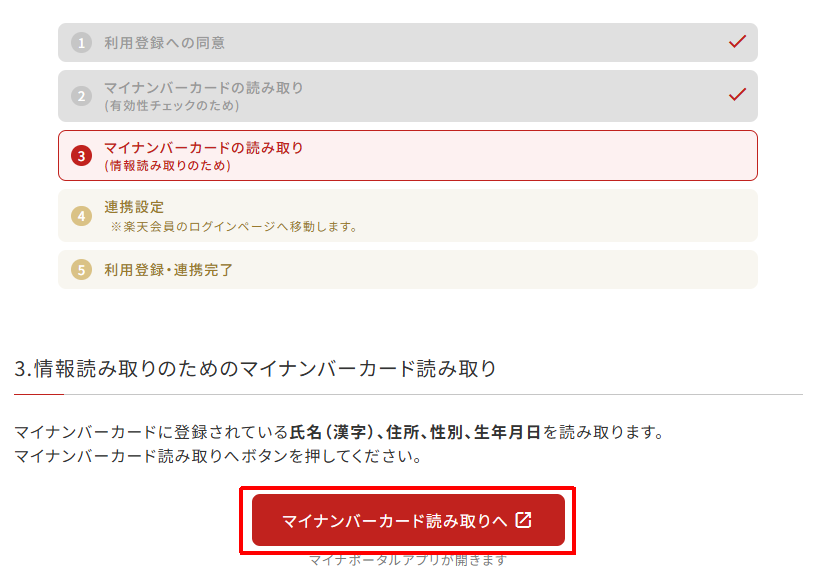

再度「マイナンバーカード読み取りへ」ボタンを押します。

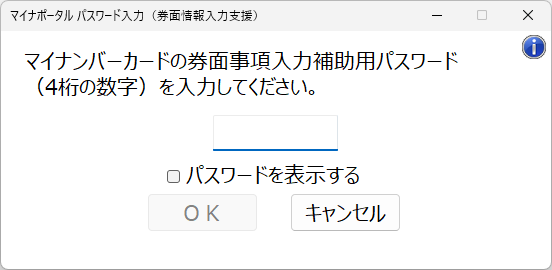

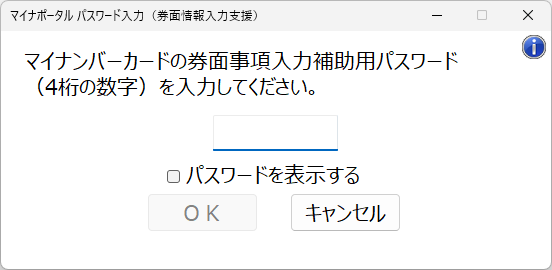

4桁数字の券面事項入力補助用パスワードを入力します(氏名・住所・生年月日・性別の個人情報読み取り用)。

さきほどの利用者証明用パスワードとは別のものです。ほとんどの方は同じパスワードを設定していると思いますが、違うパスワードを設定している場合は、間違えないようにご注意ください。

マイナポータルのサイトへ自動的に戻ります。「証明書等の取得をはじめる」ボタンを押します。

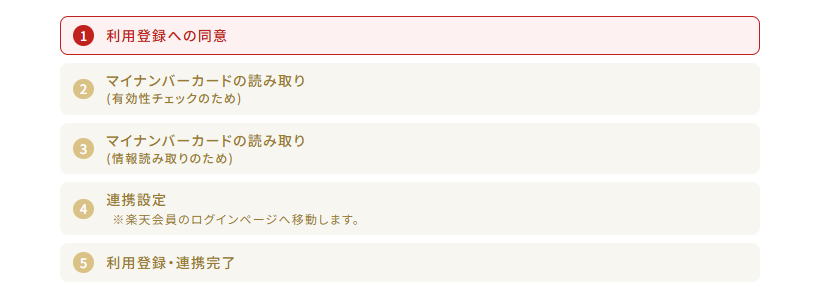

STEP4:連携②「民間送達サービス⇔外部サイト」

再度、「民間送達・e-Tax連携サービス」サイトに自動的に飛びます。

ここで行う作業は、さきほどの作業とほぼ同じですが、連携するものが違います。

さきほどは、連携①「マイナポータル⇔民間送達サービス」でしたが、こんどは、連携②「民間送達サービス⇔外部サイト」です。

ここでは、「楽天ふるさと納税」サイトと連携します。

「楽天ふるさと納税 連携設定に進む」ボタンを押します。

下の方にスクロールします。スクロールバーを動かして利用規約を読み、「同意する」にチェックを入れて「次へ」ボタンを押します。

「マイナンバーカード読み取りへ」ボタンを押します。

4桁数字の利用者証明用電子証明書パスワードを入力します(認証用)。

再度「マイナンバーカード読み取りへ」ボタンを押します。

4桁数字の券面事項入力補助用パスワードを入力します(個人情報読み取り用)。

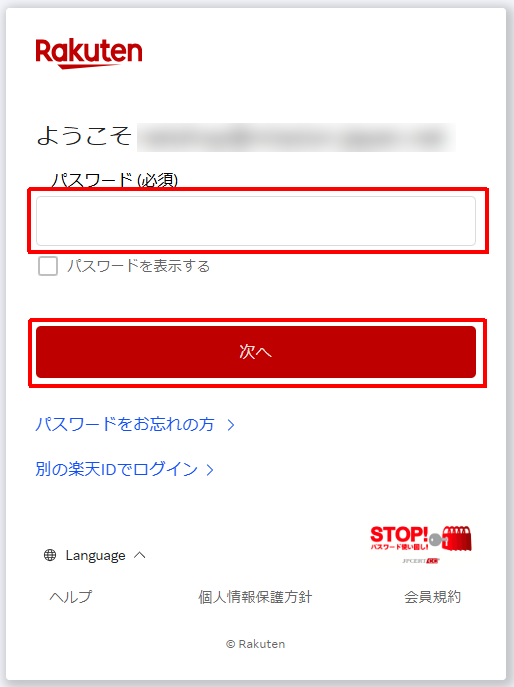

楽天のログイン画面へ飛びます。

日常的に楽天を利用している場合は、楽天ID(メールアドレス)が表示されています。パスワードを入力し、「次へ」ボタンを押します。

※楽天IDが表示されていないときは、楽天IDも入力します。

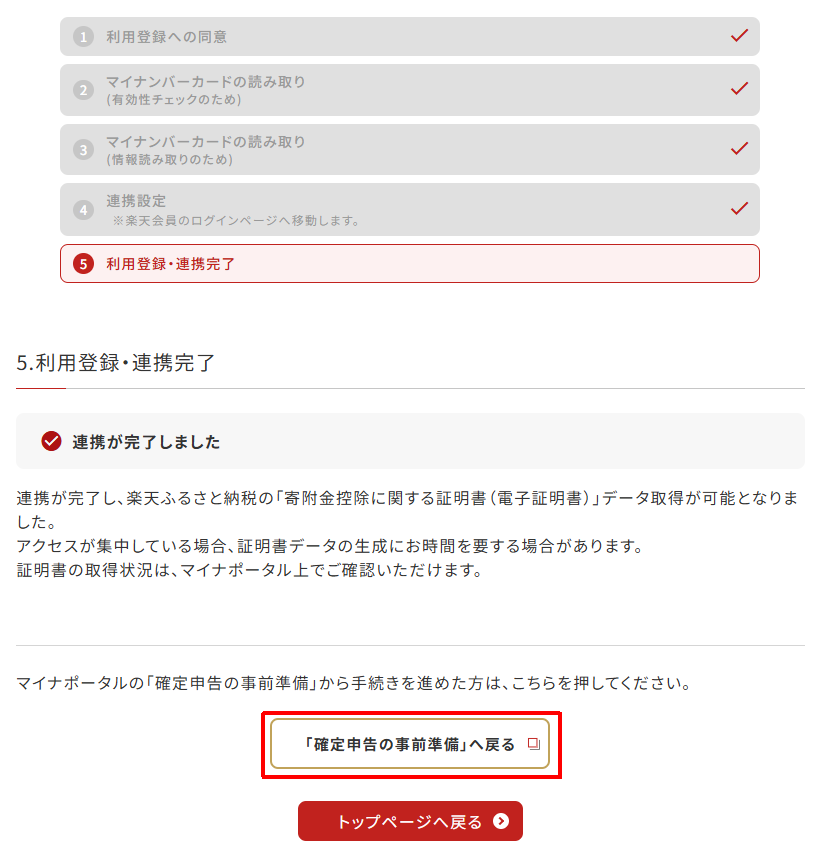

「民間送達・e-Tax連携サービス」サイトへ自動的に戻ります。「確定申告の事前準備へ戻る」ボタンを押します。

マイナポータルのサイトへ自動的に戻ります。「楽天ふるさと納税」のステータスが「完了」になりました。

「e-Taxで確定申告をはじめる」ボタンを押します。

※e-Tax(確定申告書等作成コーナー)の「事前準備」ボタンからマイナポータルにアクセスした場合は、ブラウザの別のタブにe-Tax(確定申告書等作成コーナー)が残っていますので、そちらに戻ってください。「e-Taxで確定申告をはじめる」ボタンを押すと、ホーム画面に戻ってしまいます。

STEP5:e-Taxで連携③「e-Tax⇔マイナポータル」

e-Tax(確定申告書等作成コーナー)に飛びます。飛ばない場合は、こちらからアクセスしてください。

【アクセス先】国税庁 確定申告書等作成コーナー

e-Tax(確定申告書等作成コーナー)のログイン方法は、別の記事「e-Tax(確定申告書等作成コーナー)の事前準備と必要なもの:開始届出書の提出」で説明していますので、こちらをご覧ください。

ここからは、e-Tax(確定申告書等作成コーナー)でマイナポータル連携に関連する画面だけ説明します。

一部の画面を省略しますので、ご了承ください。

e-Taxからマイナポータルへのログイン(マイナポータル連携版)

「作成開始」ボタンを押します。提出方法について、ここでは、マイナンバーカードを持っていて、ICカードリーダライタを選択するものとします。

「作成開始」ボタンを押します。提出方法について、ここでは、マイナンバーカードを持っていて、ICカードリーダライタを選択するものとします。

申告内容は「所得税」を選択します。

こちらの画面で「マイナポータルと連携する」を選択し、「次へ進む」ボタンをクリックします。

「e-Taxを行う前の確認」画面では、「利用規約に同意して次へ」ボタンをクリックします。

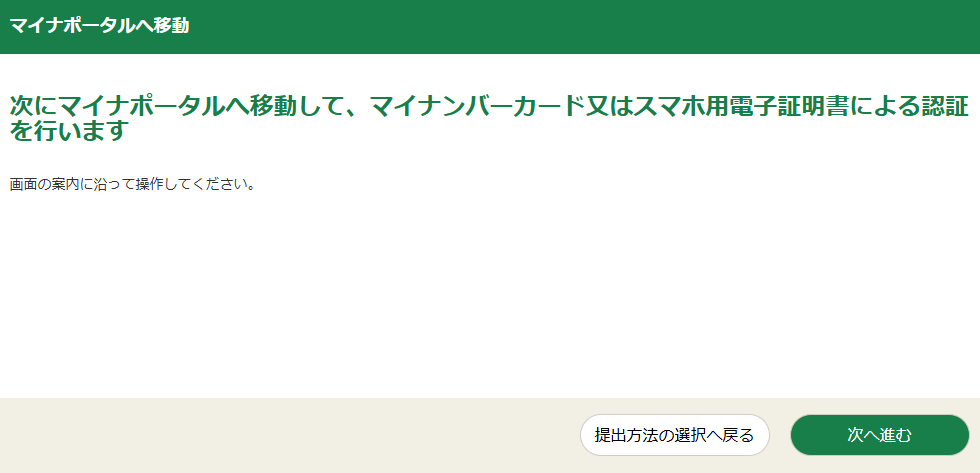

「マイナポータルへ移動」画面で、「次へ進む」ボタンを押します。

マイナポータルへ自動的に飛びます。

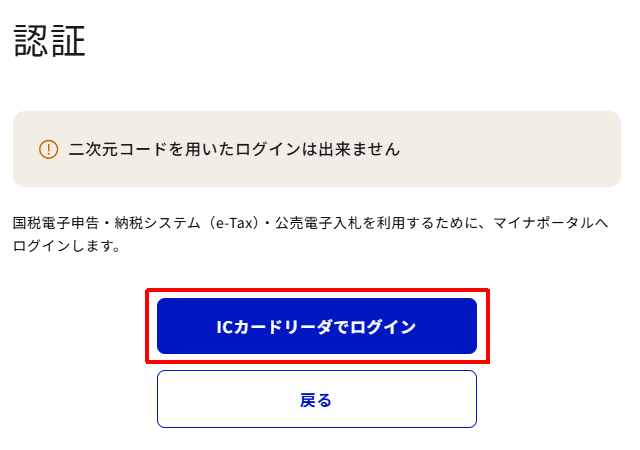

ここでは「ICカードリーダでログイン」ボタンを押します。

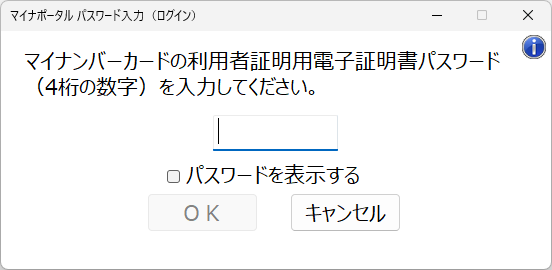

こちらの画面で、ポップアップ画面が表示されます。

4桁数字の利用者証明用電子証明書パスワードを入力します(認証用)。

「e-Tax⇔マイナポータル」の連携

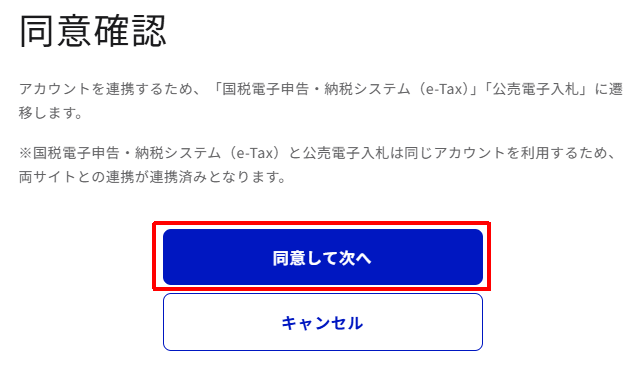

はじめてマイナポータル連携をするときだけ、こちらのマイナポータルのサイトに自動的に飛びます。

「同意して次へ」ボタンを押します。

「マイナポータルとe-Taxをつなぐ」ページへ自動的に飛びます。

すでにe-Taxを利用したことがあることを前提にしていますので、「e-Taxへログイン」ボタンを押します。

4桁数字の利用者証明用電子証明書パスワードを入力します(認証用)。

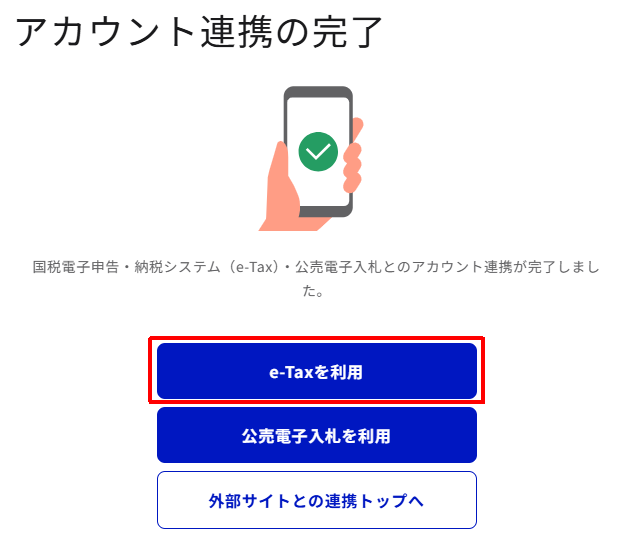

「e-Taxを利用」ボタンを押します。

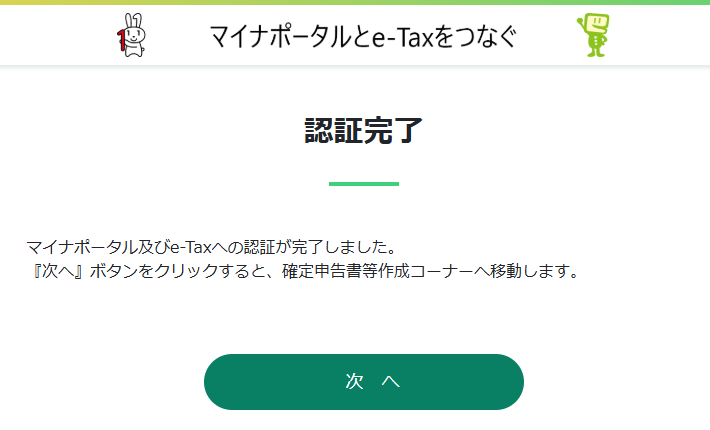

「次へ」ボタンを押します。

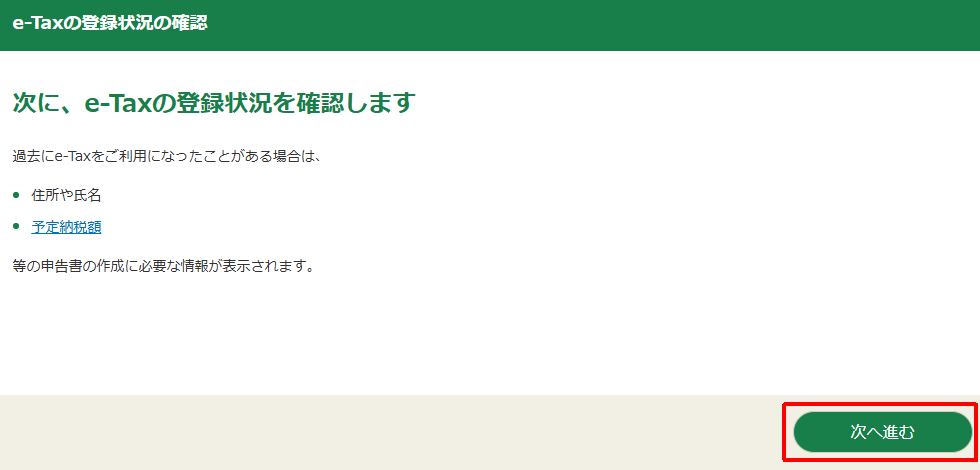

これで、マイナポータル連携の作業は完了です。「次へ」ボタンを押します。

STEP6:e-Taxでマイナポータルから証明書を取得

ここからは、マイナポータルから証明書を取得する作業です。ここは、毎回、e-Taxを利用するたびに行います。

マイナポータルでの認証が完了すると、こちらの画面になります。「次へ進む」ボタンを押します。

「住所等の情報の確認・修正」画面で、「次へ進む」ボタンを押します。

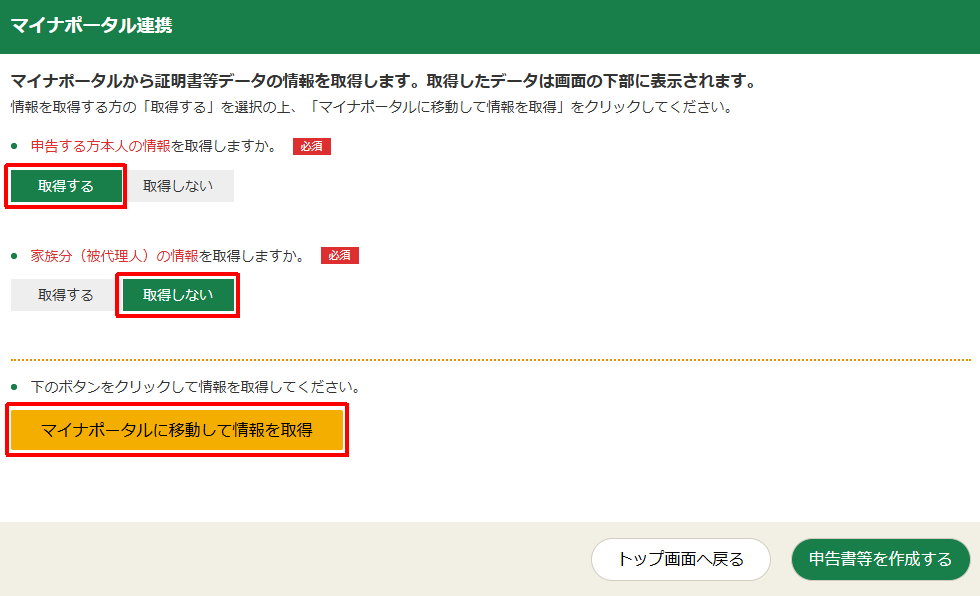

「マイナポータル」連携画面にきます。

「申告する方本人の情報を取得しますか」は「取得する」を選びます。

「家族分の情報を取得しますか」は「取得しない」を選びます。

(家族分の医療費控除をまとめてする場合は「取得する」を選びますが、事前に家族のマイナンバーカードで代理申請が必要です。)

「マイナポータルに移動して情報を取得」ボタンを押します。

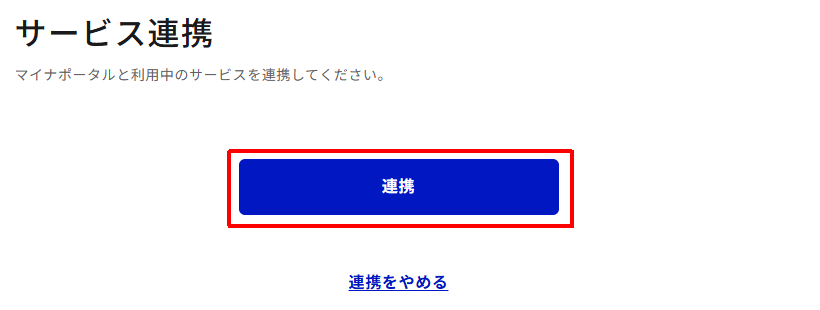

はじめてマイナポータル連携をするときだけ、こちらのマイナポータルのサイトに自動的に飛びます。

「利用規約に同意する」にチェックを入れ、「次へ」ボタンを押します。

「連携」ボタンを押します。

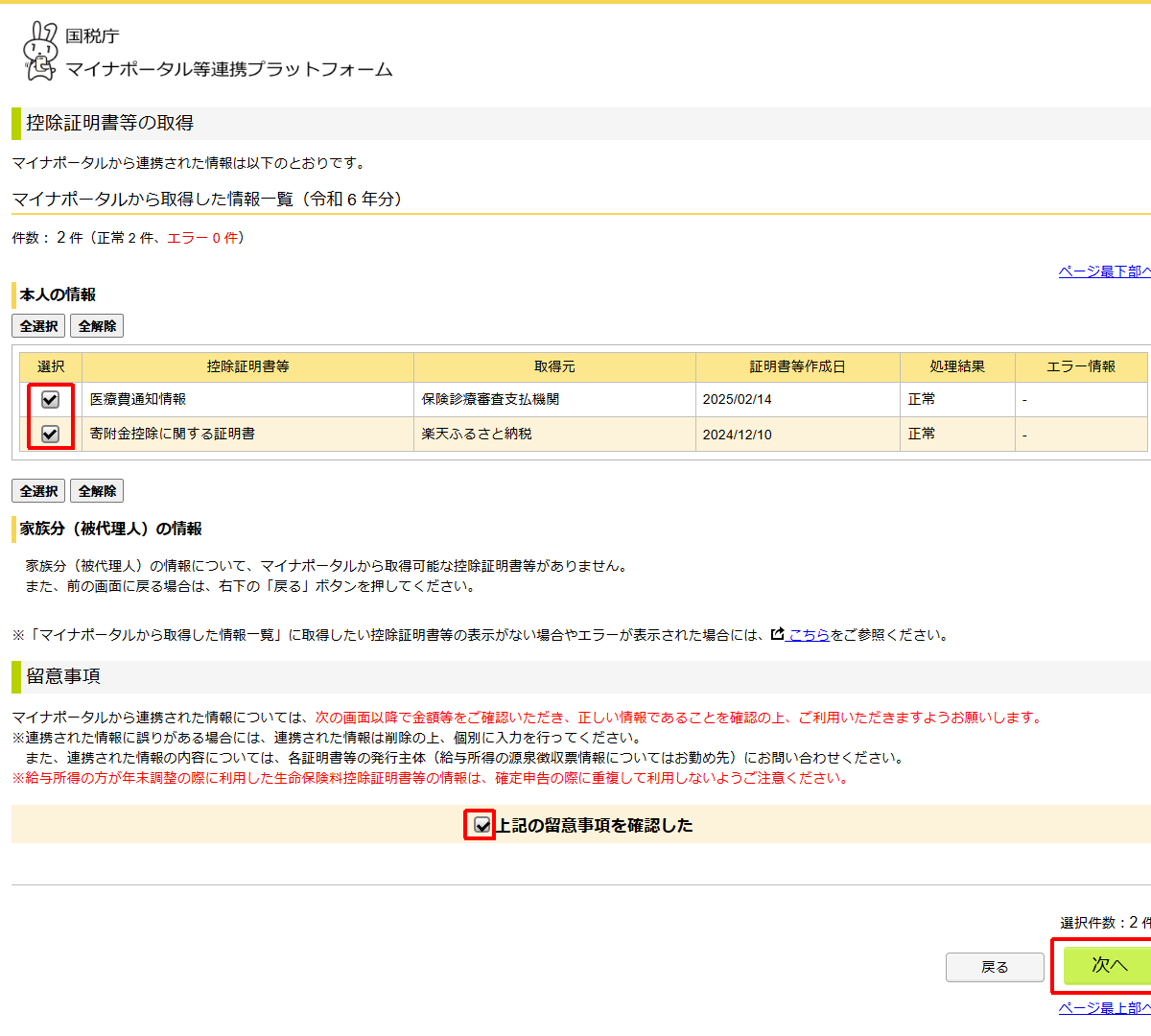

「控除証明書等の取得」の画面が表示されます。

「医療費通知情報」と「寄付金控除に関する証明書」には、チェックが入っているはずですが、入っていないときはチェックを入れます。

「上記の留意事項を確認した」にチェックを入れ、「次へ」ボタンを押します。

取得した情報の一覧が表示されます。「申告書等を作成する」ボタンを押します。

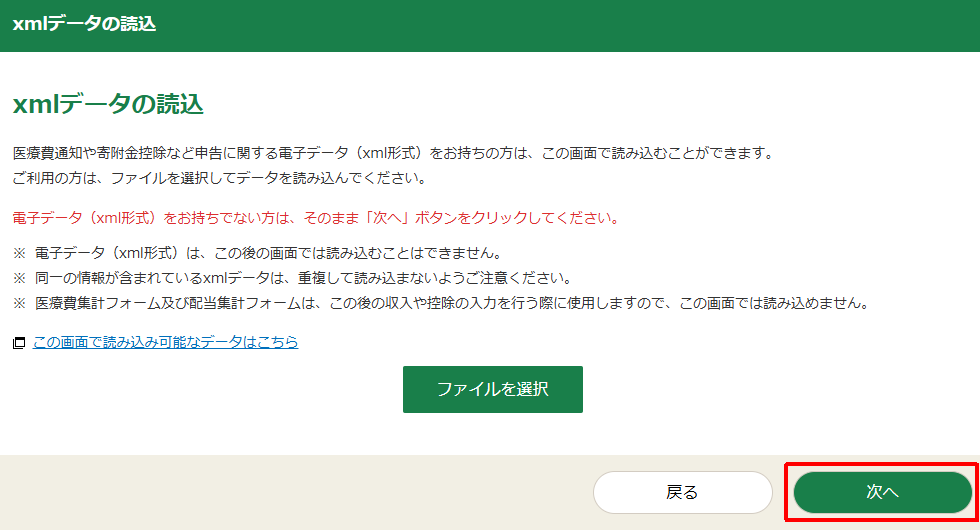

「xmlデータの読み込み」画面が表示されます。

以前は、ふるさと納税サイト等からxmlデータをダウンロードして、ここで読み込んだのですが、現在は不要です。

(一部のサイトではxmlデータしか対応していないところもあります。)

「次へ」ボタンを押します。

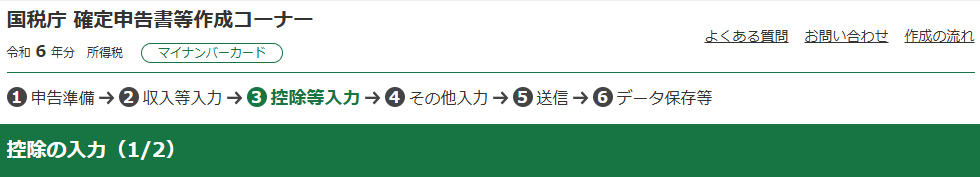

STEP7:寄付金控除の確認(自動入力)

ここからは確定申告に必要な内容を入力していきます。

収入金額・所得の金額入力はここでは省略します。

ふるさと納税の寄付金控除は所得控除の一種です。「③控除等の入力」の画面に移ると、いくつかの控除がすでに「入力あり」となっています。

「寄付金控除」は、下のほうにありますので、スクロールしてください。「入力あり」となっています。

右側の矢印をクリックすると、控除額が表示されます。

寄付金控除は次のような式になります。

寄付金控除=年間に寄付した金額-2,000円

よって、年間に寄付した総額から2,000円を引いた金額が表示されています。

ただし、ふるさと納税で寄付できる金額には上限がありますので、上限を超えた場合は自動的に削られています。

上限については、こちらのシミュレーションツールをご利用ください。

ここをクリックすると、「寄付金受領証明書等の一覧」画面が表示されますが、マイナポータルから取得した情報が表示されています。(ふるさと納税の証明書の発行会社と寄付金の合計額)

もし、他にも寄付したものがあれば、「証明書等の内容を入力する」ボタンをクリックし、寄付先と金額を入力します。ここでは省略します。

あとは、必要に応じて医療費控除などの控除を入力し、内容確認をして送信します。ここでは省略します。

よくある質問

マイナポータルの連携作業は毎年必要になるのですか?

マイナポータルの連携作業は一度行えば、次の年は作業不要です。

ただし、各システムは徐々に更新されていますので、大幅なアップデートがされた際には、何らかの手順変更や追加作業が入る可能性はあります。

マイナポータル連携のセキュリティは大丈夫ですか?

マイナポータル連携は、マイナンバーカードを利用して認証します。

マイナンバーカードの認証には4桁の暗証番号が必要であり、番号を連続して3回間違えるとロックされますので、ある程度のセキュリティが保たれています。しかし、マイナンバーカードを紛失した際には、万が一のことを考え、すぐに紛失の連絡をしたほうが良いでしょう。

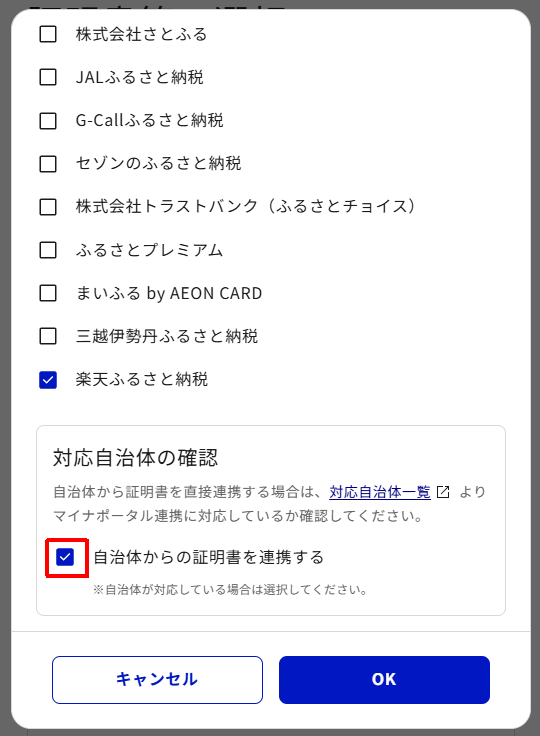

自治体のサイトでふるさと納税したのですが、マイナポータル連携できますか?

すべての自治体ではありませんが、一部の自治体のサイトは、「民間送達・e-Tax連携サービス」でマイナポータル連携が可能です。

「STEP2:マイナポータルの「確定申告の事前準備」から、取得する証明書を選択」で、証明書を選択するとき、下の方に「自治体からの証明書を連携する」という項目がありますので、ここにチェックを入れます。

あとは、「STEP4:連携②「民間送達サービス⇔外部サイト」」で、自治体(市区町村)と連携します。

マイナポータル連携に対応している自治体は、こちらで確認できます(2025年2月時点、1197自治体で対応)。

【参照】自治体マイページ 利用自治体

マイナポータル連携できない自治体サイトの場合は、XMLファイルを取得してインポートするか、手動で入力します。

マイナポータル連携と、XMLファイルのインポートとどちらが楽ですか?

マイナポータル連携は、連携するまでに手順が複雑で時間も30分くらいかかりますが、一度連携してしまえば、翌年以降も有効で、非常に楽になります。

翌年以降もずっとふるさと納税を続ける人はマイナポータル連携をしたほうがお得でしょう。一方、ふるさと納税は今回のみという方は、XMLファイルでインポートしたほうが早いかもしれません。

動画で解説

本記事と同様の内容を動画でも解説していますのでご覧ください。