マイナンバーカードの写真は加工・アプリを利用してもいい?

運転免許証などと同様に写真が記載されるマイナンバーカード。 出来るだけきれいに撮りたいという方も多いはず。そこで今回…[続きを読む]

この記事では、マイナンバーカードを最短5分で申請する方法を図解で丁寧にお伝えします。

☑この記事をおすすめしたい方

申請方法と併せて「マイナンバーカードの作り方によくある疑問」もすっきり解説していきます。読みながら作業を進めてみてくださいね。

目次

マイナンバーカードを発行するというと、役所に行って複雑な手続きを経てやっと手に入るというイメージがありますが、実際は簡単な手続きで入手することができます。

マイナンバーカードの作り方はとても簡単で下記の5ステップで終了です。

A. いいえ。マイナンバーカードの申請には顔写真の提出が必須です。撮影は自撮りで問題ありませんが、最近6ヶ月以内に撮影された写真を使う必要があります。

写真を用意する際は顔写真のチェックポイントを確認しましょう。

A. いいえ。申請や発行に手数料はかかりません(証明写真機を使う場合は利用料がかかります)

これからマイナンバーカードを作る皆さんには是非、この記事を読みながら申請作業をしてほしいのですが、その前にお手元に用意してほしいものがあります。それが、

です。

全く聞き覚えがない方もいるかもしれませんが、個人番号カード交付申請書は本来既にお手元に送付されています。

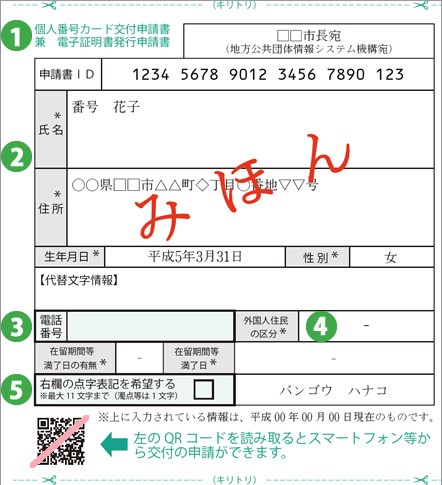

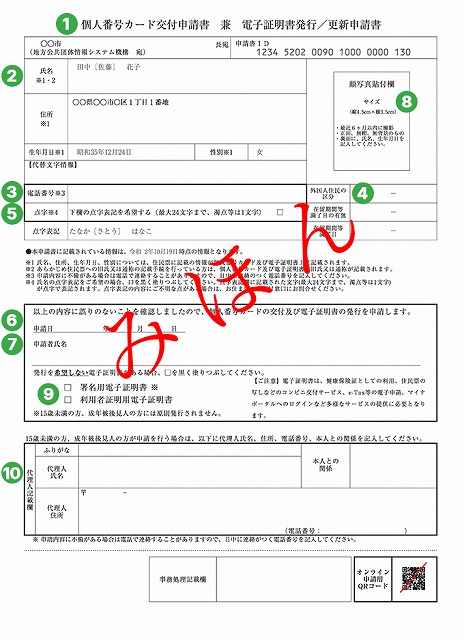

どんな書類だったか、写真を見ながら思い出していきましょう。

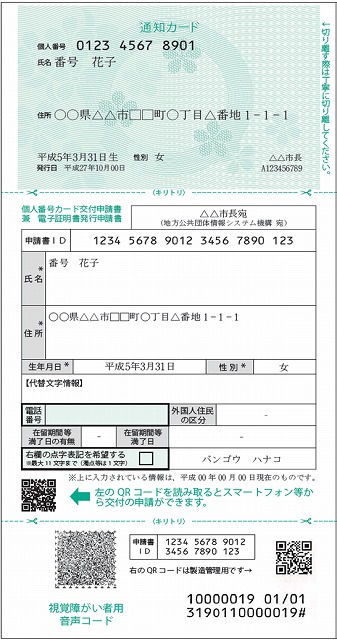

令和2年5月以前に生まれた方については、下の写真のように「通知カード」(上側の緑色の部分)と「個人番号カード交付申請書」が一枚にくっついた形の書類が郵送されているはずです。

【画像引用】新宿区HP

この書類が皆さんのもとに送付されたのは2015年の年末から翌年にかけて。2016年以降に生まれたお子さんでない限りは4年と数か月前に当時の住民票があった住所に郵送で届けられているはずの書類です。

交付申請書には上記の写真のようにQRコードがついていて、これをスマホで読み取るとマイナンバーカードの申請がかなり簡単にできるのでおすすめです。

なお、通知カードは令和2年5月に新規発行が廃止されましたが、通知カードにくっついている交付申請書をまだお持ちであれば、引き続きマイナンバーカードの申請に利用することが可能です。

そしてこの書類を無くしてしまった方も、令和3年の1~3月頃、まだマイナンバーカードを持っていない人にマイナンバーカード交付申請書が再度、郵送されているので大丈夫。

ただし書類の形状は上記の写真とは少し異なっています。

通知カードが廃止されて交付申請書の様式も変わったのです。詳しくは下記をご覧ください。

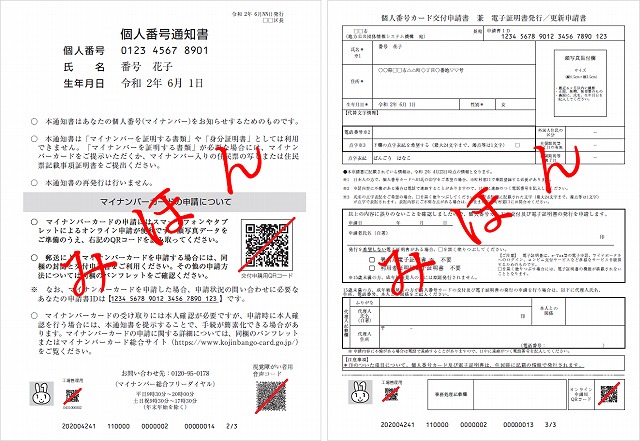

令和2年5月以降に生まれた方には、下図のようにマイナンバーを知らせる「マイナンバー通知書」と「マイナンバーカード交付申請書」がセットで郵送されています。

画像引用|マインバナーカード総合サイト

通知カードとくっついていた交付申請書と違って普通に白い書類です。

こちらの書類に印刷されたQRコードも、通知カードQRコード同様にマイナンバーカードの申請に利用できます。

一度通知カードが送付された方についても、令和3年1月前後の時点でまだマイナンバーカードを作っていない方にはこの様式の交付申請書が令和3年3月頃までに郵送されているはずです。

上記の写真をみても交付申請書の存在をどうしても思い出せない、どうしても見つからない場合の対処方法をお伝えします。お手元に交付申請書が準備できている方はとばして【申請の手順】にお進みください。

A. オンラインで申請したい場合、交付申請書は必須です。オンライン申請時に入力必須の「申請書ID」とスマホ申請に必要な「QRコード」がこの書類に記載されているからです。

郵送の場合はこちらから書類をDLすれば代用可能ですが、DL版の書類はマイナンバーを自分で記載する必要があります。

自分のマイナンバーは「通知カード」を見るか、なければ役所で「マイナンバー記載の住民票」を発行して貰ってって確認しましょう。

A. 個人番号カード交付申請書は役所で再発行できます。交付申請書をなくしたけれど「スマホやデジカメで撮影した写真でそのまま申請したい」という方は、役所に申請書を貰いに行きましょう。

準備ができたらいよいよ申請に取り掛かりましょう。マイナンバーカードの申請には下記の4タイプの方法が使えますが、まずはパソコンを使った方法から解説します。

スマホでの申請・郵送での申請をお望みの方は下記のリンクからそれぞれご確認ください。

マイナンバーカード申請用サイトにアクセスして、利用規約の確認を行います。確認事項にチェックを入れて「確認」ボタンをクリックしましょう。

次の画面では下記の3点を入力します。

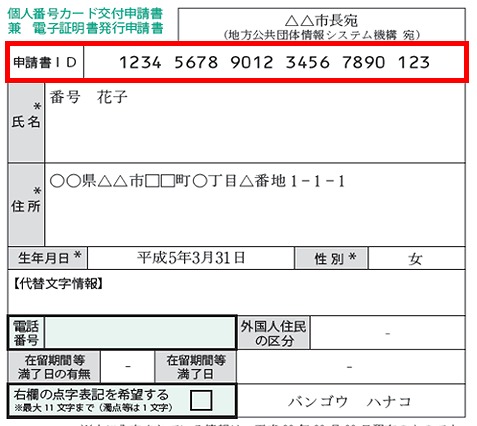

「申請書ID」の欄には交付申請書に記載されている23桁の数字を入力しましょう。古いタイプの申請書でも新しいタイプの申請書でも、申請書IDはお名前欄の上の欄(新しいタイプは名前欄の真上ではなく右上)に記載してあります。

画像認証をして「確認」ボタンをクリックすると「メールアドレス登録確認」ページに移るので内容を確認して「登録」ボタンをクリックします。

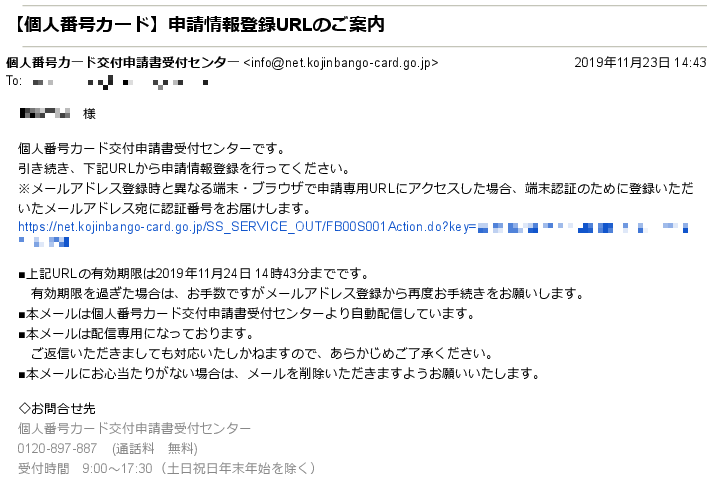

メールアドレスが正しく登録されると、メールで専用のURLが届きます。24時間以内にURLにアクセスしましょう。

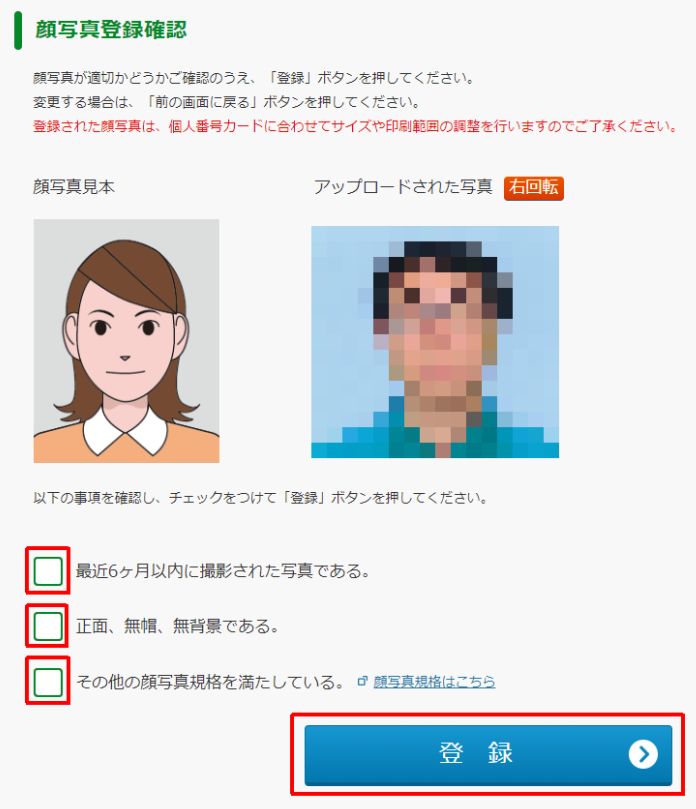

メール内のURLをクリックすると、下の写真のような画面が開きます。ここで顔写真の登録を行いましょう。

デジカメやスマホで撮影した写真を「アップロード」ボタンで取り込み、「確認」ボタンをクリックしましょう。すると顔写真の登録確認ページが表示されるので、チェック項目を満たしているかを確認し「登録」をクリックします。

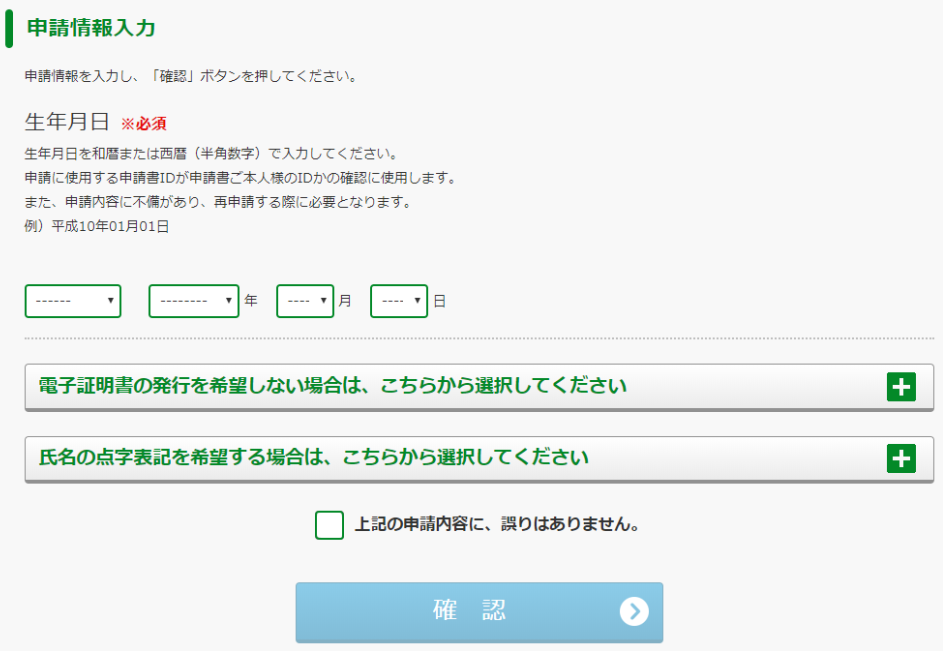

「申請情報登録」画面では「生年月日」を記入し「電子証明書の発行」や「氏名の点字表記」などを確認します。

「電子証明書」とは、オンラインで行政サービスを利用する際などに、他人があなたに成りすましたりできないように発行する「デジタルの身分証明書」のこと。マイナンバーカードを利用する際様々な場面で必要になるので、発行した方が便利です。

「それでも発行したくない」という場合を除いて、ノータッチで問題ありません。

点字表記を希望する方はこの段階で②から選択しましょう。

「上記の申請内容に、誤りはありません」にチェックを入れ「確認」ボタンを押すと申請情報の確認画面が表示されます。

登録情報に誤りがないことを確認出来たら「登録」ボタンをおしましょう。これで申請は完了です。

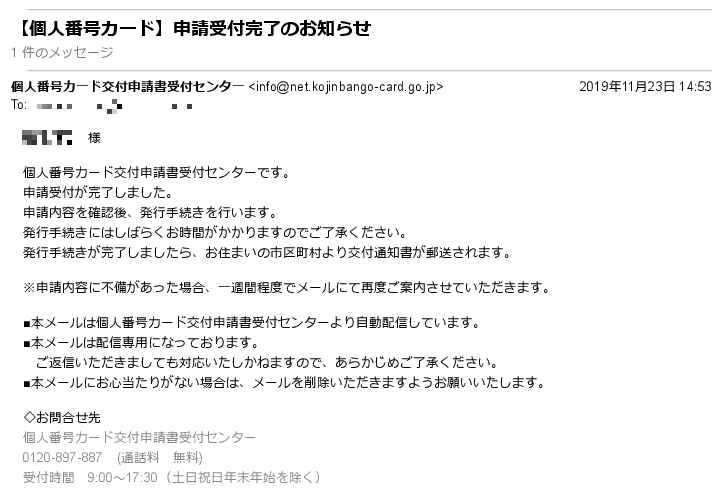

登録したメールアドレスに下の写真のようなメールが届いたら、パソコンによる申請は完了ですので、カードの受け取り方法を確認しましょう。

お手元にある「個人番号カード交付申請書」を使います。この書類の下部には「電子証明書発行申請書」もついているので、電子証明書を発行したくない場合は切り離してください。

では、見本を参考に記入方法を詳しくみていきます。

表面には最初から住所や氏名が印刷されているので、以下の3点のみ記入しましょう。

旧交付申請書の場合

【画像引用】マイナンバーカード総合サイト

ただし、DL版の申請書を使う場合は住所と氏名も自分で記載する必要があります。

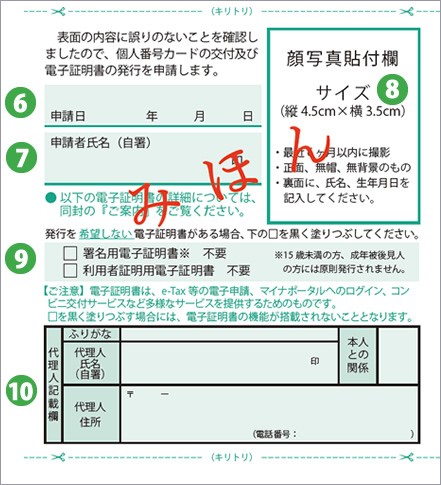

続いて裏面の記入方法もチェックしましょう。

交付申請書の裏面

【画像引用】郵便による申請方法 マイナンバーカード総合サイト

新タイプの申請書は旧タイプの申請書と項目の配置は異なりますが、記入する項目と記入方法自体は旧タイプと同様です。

【画像引用】マイナンバーカード総合サイト

【画像引用】マイナンバーカード総合サイト

新タイプの交付申請書の場合、最初から印刷されている住所が現住所と異なる場合は修正箇所に二重線を引き、余白に現住所を記載すればそのまま申請に利用することができます。

「個人番号カード交付申請書」に同封されている送信用封筒に必要事項を記入した交付申請書を入れて郵送します。切手などは必要ありません。封筒の差出有効期限が切れている場合、令和4年5月31日までであれば切手を貼らずに使用することができます。

また、封筒を紛失された場合には、封筒材料をダウンロードできるのでこちらを利用してください。

【参照】封筒材料のダウンロード

これで、郵送による申請は完了です。カードの受け取り方法を確認しましょう。

証明写真ボックスから顔写真を撮影して直接申請することができます。

対応している証明写真機は以下の4つです。

個人番号カード交付申請書を持って撮影に行き、証明写真機にて顔写真を撮影後、申請書のQRコードを読み取り申請を行いましょう。

それぞれの写真機の操作方法については、各社のサイトをご確認ください。

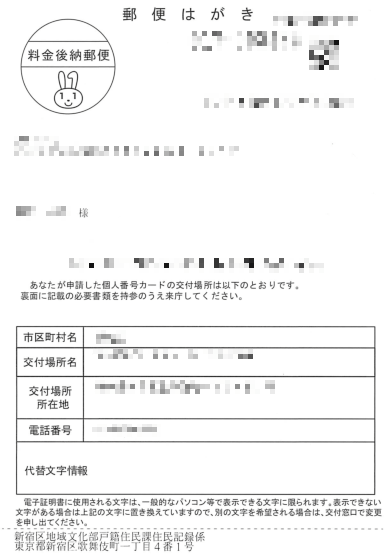

マイナンバーカードの申請手続きを終えてから、約1か月程度で「交付通知書」というはがきが自宅に届きます。

はがきの裏面に「受取期限」までに、役所にカードを受け取りに行きましょう。

交付通知書(表面)

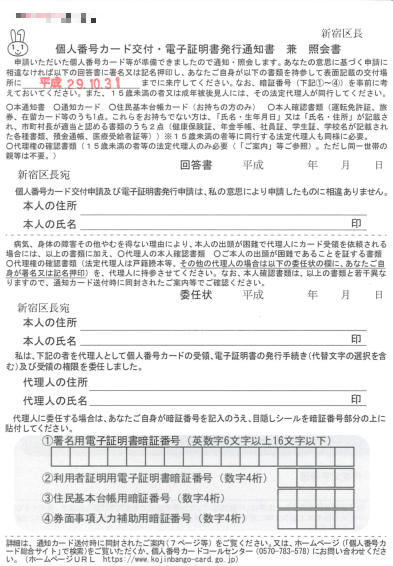

交付通知書(裏面)

本人が受け取りに行くのが原則です。以下の書類を持ってはがきに記載されている交付場所に行ってください。

本人による受け取りが困難である場合には代理人を立てることができます。ただし、代理人を立てる理由として「ただ忙しい」といった理由はNGであり、病気外出が難しいなど正当な理由が必要です。

代理人が受け取りを行う場合には以下の必要書類を用意しましょう。

A. 本人確認書類としては、

などが利用可能ですがいずれも用意が難しいという方もいらっしゃるでしょう。その場合は、

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点

も利用可能です。

A. 正式に認められた代理人であることを証明するための書類です。

・法定代理人の場合 :戸籍謄本その他、申請者本人との親子関係などを証明する書類(ただし、本籍地が市区町村の区域内である場合は不要)

・その他の場合 :委任状等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料(交付通知書(はがき)の「委任状」欄に記入することでもOK)

マイナンバーカードを受け取る際に、4種類の暗証番号を設定します。マイナンバーカードを利用する様々な場面で必要になるので、しっかり控えておきましょう。

A. こちらのページで詳しく解説しています。

その他、マイナンバーカードの申請手続きについて調べたい・問い合わせたいときは「マイナンバーカード総合サイト」と「マイナンバー総合フリーダイアル」を活用しましょう。

【参照】マイナンバーカード総合サイト

いかがでしたでしょうか。今回はマイナンバーカードの作り方について、

ということをお伝えしました。マイナンバーカードを作っておくとお得なマイナポイントがもらえたり、便利なサービスが利用できるなど、メリットがたくさんあります。

無料で作成できるカードなので、この機会に是非作成してみてくださいね。