106万円の壁が撤廃されるとどうなる?誰にどんな影響がある?

「106万円の壁」が撤廃されるとどうなるのでしょうか? 「106万円の壁」が撤廃されたときの影響や、影響がある人の条…[続きを読む]

2025年から、年収の壁が変わります。新しい年収の壁が次々と登場します。

そこで、今回、本人、配偶者、扶養家族、大学生にわけて、それぞれの年収の壁がどうなるか、詳しく解説していきます。

目次

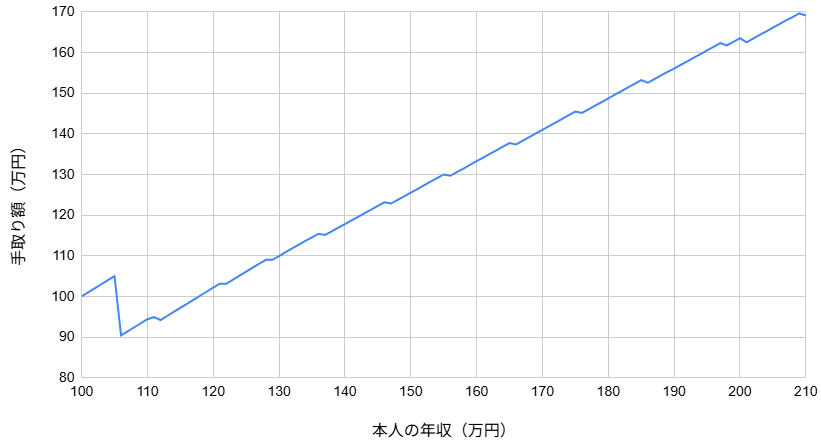

まずは、本人の年収の壁からです。独身の人や、働いている人、扶養に入っていない人が対象です。

本人の年収の壁はこちらです。106万円の壁は変わりませんが、110万円、160万円、200万円の壁が、新しくできました。

| 壁の種類 | 改正後 | 改正前 |

|---|---|---|

| 社会保険に入る(※) | 106万円(同じ) | 106万円 |

| 住民税がかかる | 110万円 | 100万円 |

| 所得税がかかる | 160万円 | 103万円 |

| 所得税が増える | 200万円 | (なし) |

※従業員数51人以上の企業で働く場合

最初に、106万円の壁です。社会保険に入る壁です。今回の改正で、金額は変わりませんが、一番低い壁になってしまいました。

106万円の壁を超えて、社会保険に加入すると、社会保険料の負担が発生します。

たとえば、パートで働いているとします。年収が106万円を超えたとたんに、手取りが、14万円くらい一気にダウンします。

元の手取りに回復するのは、年収が、だいたい124万円のときです。

ただし、年収が106万円を超えて、社会保険に加入するのは、従業員が51人以上の企業で働いている場合です。それより小さい会社で働いている場合は、今のところ関係ありません。

ちなみに、106万円の壁は、2026年10月に撤廃予定となっています。

次は、110万円の壁です。住民税がかかる壁です。今回の改正で、100万円から、110万円に変わりました。

給与所得控除の最低ラインが、65万円に引き上げられたことで、住民税が非課税になる年収は、110万円となります。

独身の人や、扶養家族がいない人の場合、年収が110万円を超えると、住民税がかかります。つまり、住民税非課税でなくなります。

住民税非課税世帯の場合は、次のように、給付金をもらえたり、国民健康保険料や医療費が安くなったりと、たくさんの優遇措置があります。

でも、年収が110万円を超えると、これらの優遇措置が、ほとんど全部なくなりますので、影響はかなり大きいです。

ちなみに、住民税がかかる壁は、地域によって少し違います。東京都23区、大阪市など、都心部では110万円ですが、地方では、103万円、106.5万円、107万円のところもあります。

| 区分 | 住民税非課税の 年収のライン |

市区町村の例 |

|---|---|---|

| 1級地 | 110万円 | 東京都23区、大阪市、札幌市など |

| 2級地 | 106.5万円 (107万円) |

伊勢原市、奈良市、那覇市など |

| 3級地 | 103万円 | 秩父市、阪南市、栃木市など |

お住まいの市区町村の、住民税非課税の年収については、役所のホームページ等をご覧ください。

あと、2025年に払う住民税は、2024年の収入に対するものですので、2025年は、変わりません。2026年に払う住民税から、110万円の壁に変わります。

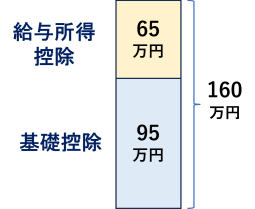

次は、160万円の壁です。所得税がかかる壁です。今回の改正で、103万円から、160万円に、一気にあがりました。

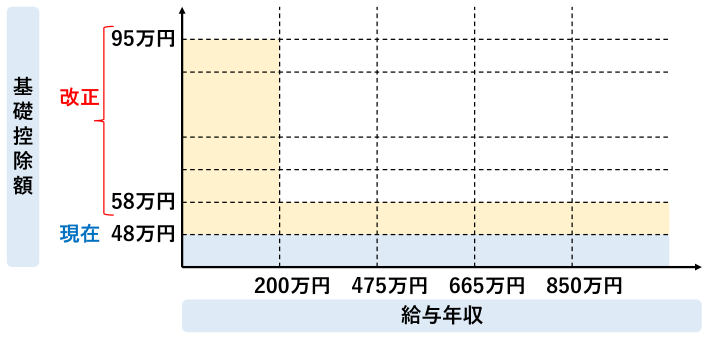

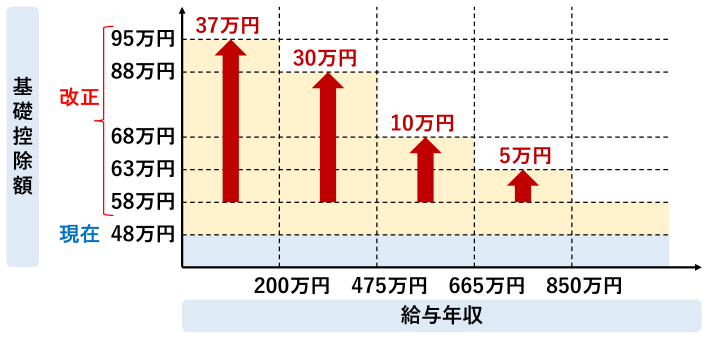

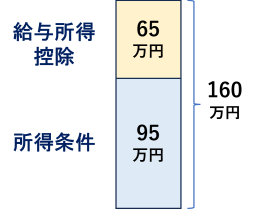

なんでこんなにあがったかというと、基礎控除が、48万円から95万円に引き上げられたからです。さらに、給与所得控除の最低額も、65万円に引き上げられましたので、合計すると160万円になります。

年収が160万円を超えると、所得税がかかるようになりますが、影響は小さいです。仮に年収161万円になっても、かかる所得税は500円です。あまり心配する必要はないでしょう。

さいごは、200万円の壁です。所得税が増える壁です。今回の改正で、新しく登場しました。

年収200万円を超えると、基礎控除が58万円となり、一気に減ります。

すると、所得税が増えるので、手取りが、18500円、減ります。年収が202万円を超えれば、手取りが回復しますので、そこまで影響は大きくありませんが、意識されやすい壁になるでしょう。

ちなみに、最初の2年間、2025年と2026年は、年収200万円を超えても、基礎控除は一気に下がらず、上乗せがあります。

壁の影響の大きさでみると、こんな感じだと思ってください。

106万円の壁を超えると、社会保険料が発生しますので、影響がとても大きいです。

次に、110万円の壁を超えると、住民税非課税でなくなるので、これもまあまあ影響が大きいです。

あとは、それほど気にしなくてもよいでしょう。

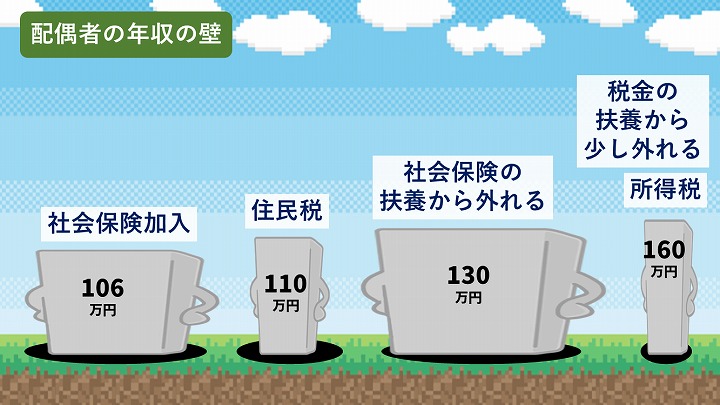

ここからは、配偶者の年収の壁についてです。専業主婦などで、扶養に入っている人が対象です。

配偶者の年収の壁はこちらです。106万円と、130万円の壁は変わりませんが、160万円の壁が、新しくできました。住民税の110万円と、所得税の160万円については、本人の年収の壁と同じですので、説明は省略します。

| 壁の種類 | 改正後 | 改正前 |

|---|---|---|

| 社会保険に入る(※) | 106万円(同じ) | 106万円 |

| 住民税がかかる | 110万円 | 100万円 |

| 社会保険の扶養から外れる | 130万円(同じ) | 130万円 |

| 所得税がかかる | 160万円 | 103万円 |

| 税金の扶養から少し外れる | 160万円 | 150万円 |

※従業員数51人以上の企業で働く場合

最初に、106万円の壁についてです。さきほど説明したのと同じ、社会保険に入る壁です。

従業員が51人以上の企業では、配偶者の年収が106万円を超えると、社会保険に加入して、社会保険料の負担が発生します。

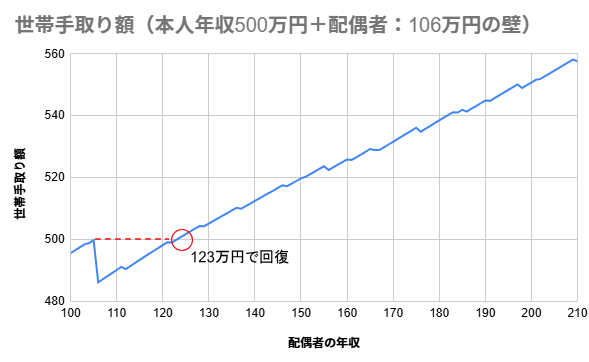

たとえば、ある夫婦で、夫の年収が500万円、妻が夫の扶養に入っていて、パートで働いているとします。

妻の年収が106万円を超えると、世帯の手取りが、14万円くらい一気にダウンします。

元の手取りに回復するのは、妻の年収が、だいたい123万円のときです。

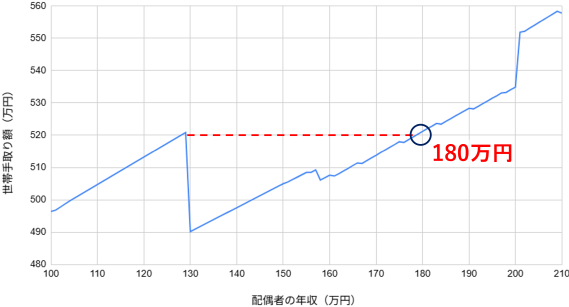

次に、130万円の壁です。社会保険の扶養から外れる壁ですが、一番影響が大きいです。金額は変わりません。

配偶者の年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れます。

すると、通常、国民健康保険と国民年金に加入することなり、非常に高い保険料の負担が発生します。

ちなみに、106万円の壁との大きな違いですが、130万円の壁は、社会保険に加入する壁ではありません。社会保険に加入するには、勤務時間が正社員の4分の3以上必要で、一般的には、週30時間以上必要です。

そのため、勤務時間が週30時間未満だと、国民健康保険と国民年金に加入することになります。自営業の人も同じです。

さきほどの夫婦の例では、妻の年収が130万円を超えると、世帯の手取りが、30万円くらい一気にダウンします。

元の手取りに回復するのは、妻の年収が、だいたい180万円のときです。これは、つらいですね。

妻の年収が200万円のとき、世帯の手取りが一気にあがるのは、週30時間以上働くと、妻が会社で社会保険に加入するからです。社会保険料のほうが、国民健康保険料と国民年金保険料よりも安いため、手取りが増えるのです。

2024年12月時点で、アルバイト・パートの、全国の平均時給は、1278円ですので、その金額で計算しています。

ちなみに、以前はパートの時給が安かったので、時給900円なら、年収140万円くらいで、週30時間以上働いたことになり、社会保険に加入すると、手取りが一気にアップします。

この状態であれば、元の手取りに回復する年収は152万円です。

以前は、年収130万円を超えても、すこし年収を増やせば、すぐに社会保険に加入できたのですが、パートの時給があがっている最近では、すぐに社会保険に加入できないと考えたほうが良いでしょう。

ちなみに、60歳以上、または、障害者の場合は、社会保険の扶養から外れる年収は、130万円ではなく、180万円となります。

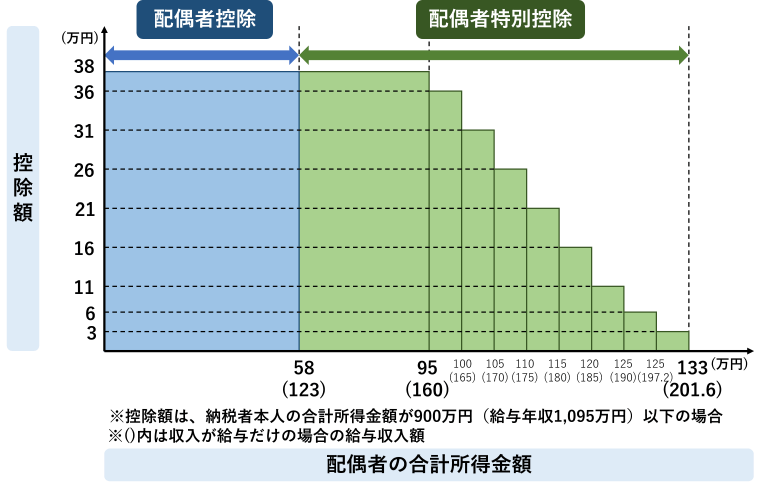

さいごに、160万円の壁です。配偶者の場合、160万円の壁には、2種類の意味があります。一つは、さきほど説明した、所得税がかかる壁です。もう一つは、税金の扶養から少し外れる壁です。150万円から、160万円に変わりました。

配偶者については、もともと、年収103万円を超えても、年収150万円までなら、配偶者控除と同じ、38万円の控除を受けられる、配偶者特別控除という制度がありました。今回の改正で、給与所得控除の最低額が10万円引き上げられて、160万円の壁に変わりました。

配偶者の年収が160万円を超えると、扶養から少し外れます。

年収123万円を超えると、配偶者控除を受けられなくなるのですが、年収が160万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられます。控除額は、配偶者控除と同じ38万円です。これはもともとある制度です。

年収が160万円を超えた場合、突然、配偶者特別控除がなくなるのではなく、控除額が段階的に少しずつ減らされます。

この表のように、配偶者の年収があがるにつれて、少しずつ控除額が減っていきます。

| 配偶者の給与年収 | 納税者本人の給与年収 | ||

|---|---|---|---|

| 1,095万円以下 | 1,095万円超 1,145万円以下 |

1,145万円超 1,195万円以下 |

|

| 123万円超160万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |

| 160万円超165万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |

| 165万円超170万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |

| 170万円超175万円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |

| 175万円以上180万円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |

| 180万円以上185万円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |

| 185万円以上190万円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |

| 190万円以上197.2万円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |

| 197.2万円以上201.6万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |

| 201.6万円以上 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |

配偶者の年収が約201万円を超えると、控除がなくなります。

ちなみに、配偶者控除では、扶養している人、本人の年収の条件もあります。年収が1095万円を超えると、控除額が減らされます。年収が1195万円を超えると、控除が完全になくなってしまいます。

壁の影響を大きさでみると、こんな感じです。

とにかく、一番影響が大きいのが、社会保険の扶養から外れる130万円の壁です。これだけは、超えるときは、覚悟したほうが良いでしょう。

次に影響が大きいのが、106万円の壁です。

110万円の壁は、住民税非課税の壁ですが、夫が働いていれば、妻の年収が低くても、住民税非課税世帯ではありませんので、あまり関係がありません。

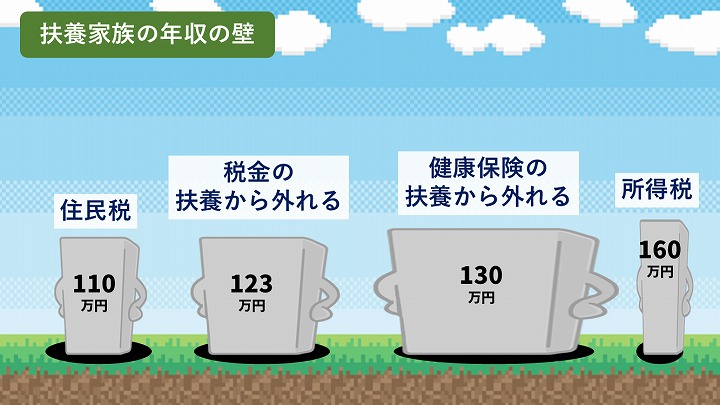

ここからは、扶養家族の年収の壁についてです。16歳以上で大学生以外の子供や、親などで、扶養に入っている人が対象です。大学生は、別の壁がありますので、別途、解説します。

扶養家族の年収の壁はこちらです。123万円の壁が、新しくできました。130万円の壁は、金額は同じです。他の壁については、本人や配偶者の壁と同じですので、説明は省略します。

| 壁の種類 | 改正後 | 改正前 |

|---|---|---|

| 住民税がかかる | 110万円 | 100万円 |

| 税金の扶養から外れる | 123万円 | 103万円 |

| 健康保険の扶養から外れる | 130万円(同じ) | 130万円 |

| 所得税がかかる | 160万円 | 103万円 |

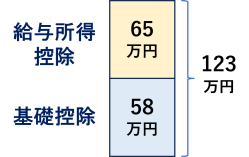

123万円の壁は、税金の扶養から外れる壁です。103万円から、123万円に変わりました。

今回の改正で、扶養に入るための、所得の条件が、48万円から、58万円に引き上げられます。給与所得控除の最低額も65万円になりますので、合計すると、123万円になります。

扶養家族の年収が123万円を超えると、税金の扶養から外れます。

扶養家族というと、通常は、子供ですから、親の扶養から外れることになります。

すると、親の税金が、親の年収に応じて、8万円から30万円くらいアップします。

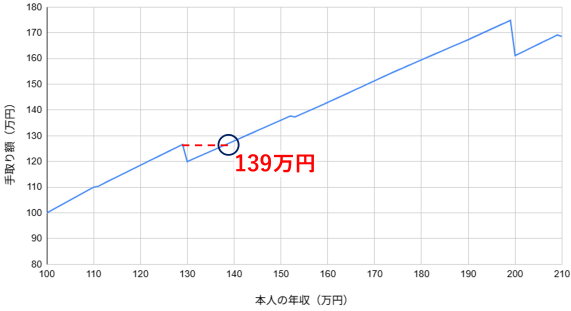

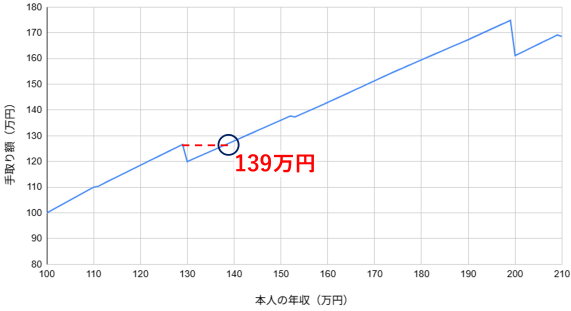

次に、130万円の壁です。健康保険の扶養から外れる壁ですが、けっこう影響が大きいです。金額は変わりません。

扶養家族の年収が130万円を超えると、健康保険の扶養から外れます。

すると、通常、国民健康保険に加入することになり、高い保険料の負担が発生します。

たとえば、学生がバイトで働いているとします。年収が130万円を超えると、手取りが、7万円くらい一気にダウンします。

元の手取りに回復するのは、年収が、だいたい139万円のときです。

ちなみに、20歳未満は、国民年金には加入しませんので、年金の保険料は発生しません。

ただし、週30時間以上働くと、社会保険に加入することになり、厚生年金保険料を払うので、手取りがまたダウンします。厚生年金は20歳未満でも加入できます。そのかわり、老後にもらえる年金が増えます。

壁の影響を大きさでみると、こんな感じです。

扶養家族の場合でも、とにかく、一番影響が大きいのが、健康保険の扶養から外れる130万円の壁です。

次に影響が大きいのが、税金の扶養から外れる123万円の壁です。

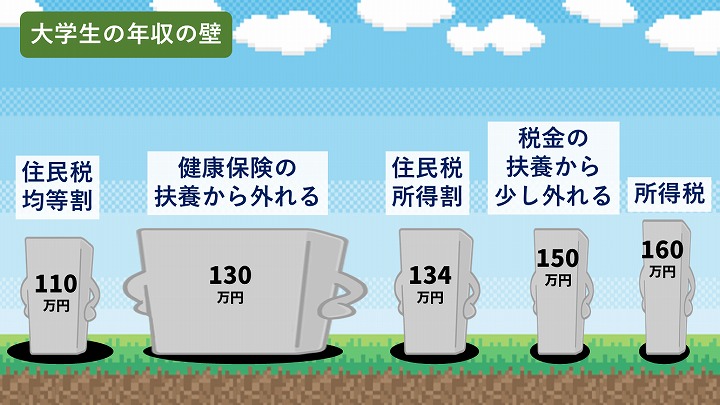

ここからは、大学生の年収の壁についてです。一般的には、19歳以上~22歳以下の子供で、親の扶養に入っている人が対象です。

大学生の年収の壁はこちらです。123万円、134万円、150万円の壁が、新しくできました。130万円の壁は、金額は同じです。他の壁については、今までの壁と同じですので、説明は省略します。

| 壁の種類 | 改正後 | 改正前 |

|---|---|---|

| 住民税の均等割がかかる | 110万円 | 100万円 |

| 税金の扶養から外れる(一部) | 123万円 | 103万円 |

| 健康保険の扶養から外れる | 130万円(同じ) 150万円(10月1日~) |

130万円 |

| 住民税の所得割がかかる | 134万円 | 124万円 |

| 税金の扶養から少し外れる | 150万円 | 103万円 |

| 所得税がかかる | 160万円 | 103万円 |

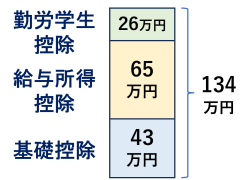

説明の都合上、先に、134万円の壁からいきます。住民税の所得割がかかる壁です。今回の改正で、124万円から、134万円に変わりました。

住民税には、均等割と所得割の2種類があります。均等割は、全員一律の金額で、今回の改正で、年収110万円を超えるとかかります。所得割は、所得の10%で、均等割がかかる人には、所得割もかかります。

ただし、学生の場合、住民税の所得割では、26万円の勤労学生控除があります。今までは、124万円までは、所得割はかかりませんでした。今回の改正で、給与所得控除の最低額が65万円になり、合計すると、134万円になります。

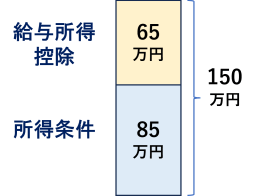

次に、150万円の壁です。税金の扶養から少し外れる壁です。今回の改正で、103万円から、150万円に一気にあがりました。大学生がバイトをもっとしたいのに、親の扶養から外れるために、バイトをできないことが問題となっていましたので、大学生だけ特別に、壁を大きく引きあげました。

今回の改正では、大学生の子供を扶養に入れて、満額63万円の控除を受けるための、所得の条件が、48万円から、85万円に引き上げられます。給与所得控除65万円を足すと、150万円になります。

大学生が、年収150万円を超えると、親の扶養から少し外れます。

大学生というのは、正確には、19歳から22歳までの子供のことです。大学生でなくても、この年齢であれば対象です。逆に、18歳の大学1年生は対象になりません。

通常の扶養家族の場合は、年収123万円を超えると、扶養控除を受けられなくなります。ただ、大学生の年齢にあたる子供の場合は、年収が150万円以下であれば、特別な控除を受けられます。控除額は、同じ63万円です。これは新たにできた控除の制度です。

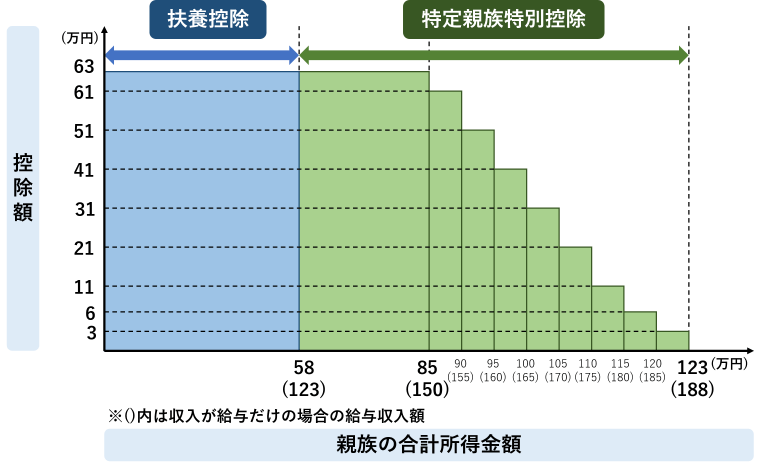

さらに、子供の年収が150万円を超えても、突然、控除がなくなるのではなく、控除額が段階的に少しずつ減らされていきます。

この表のように、子供の年収があがるにつれて、少しずつ控除額が減っていきます。

| 特定扶養親族の給与年収 | 控除額 | |

|---|---|---|

| 所得税 | 住民税 | |

| 150万円以下 | 63万円 | 45万円 |

| 150万円超~155万円以下 | 61万円 | 45万円 |

| 155万円超~160万円以下 | 51万円 | 45万円 |

| 160万円超~165万円以下 | 41万円 | 41万円 |

| 165万円超~170万円以下 | 31万円 | 31万円 |

| 170万円超~175万円以下 | 21万円 | 21万円 |

| 175万円超~180万円以下 | 11万円 | 11万円 |

| 180万円超~185万円以下 | 6万円 | 6万円 |

| 185万円超~188万円以下 | 3万円 | 3万円 |

| 188万円超~ | 0万円 | 0万円 |

子供の年収が188万円を超えると、控除がなくなります。年収150万円を超えても、すぐに親の控除がなくなるわけではないので、年収の壁をあまり意識せずに、アルバイトをできるようになります。

19~22歳の大学生の場合、123万円の壁はあまり影響はありません。ただし、一部のケースでは、年収123万円を超えると、次のようなデメリットがあり、注意が必要です。

それぞれ、説明が長くなりますので、詳しくは次の記事をご覧ください。

ここまでは、とても良い改正のように思えるのですが、実は、最強の壁が残っています。130万円の壁です。健康保険の扶養から外れる壁ですが、今まで見てみたように、非常に影響が大きい壁です。

もう一度、学生バイトについて見てみましょう。年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、手取りが、7万円くらい一気にダウンします。

税金の扶養の壁が、150万円にあがったのにあわせて、10月1日からは、健康保険の扶養から外れる壁も、2025年10月1日から150万円に引き上げられました。

ちなみに、20歳以上だと、国民年金へ加入する必要がありますが、学生納付特例制度を利用すると、学生の間は、保険料を払わなくても大丈夫です。

壁の影響を大きさでみると、こんな感じです。

大学生の場合、一番影響が大きいのが、健康保険の扶養から外れる150万円の壁です。

その次の、134万円の壁や、150万円の壁などは、たいしたことはないです。

人によっては、123万円の壁に注意が必要です。