現金給付と消費税減税の違い、誰がいくらお得?メリット・デメリット

各政党が表明している、現金給付または減税(消費税・所得税)について、その違い、メリット・デメリット、誰がいくらお得に…[続きを読む]

自民党・公明党は、参院選の公約に国民全員への給付金を掲げていましたが、参院選大敗を経て、自民党総裁選に立候補を表明している小林氏・茂木氏からは給付金を中止すべきという意見が出ています。

実現すれば2020年から5年ぶりとなる「所得制限のない現金給付」でしたが、その公約は守られるのでしょうか。

現状でわかっている範囲で最新情報をお伝えしていきます。

目次

自民党・公明党の選挙公約では、今回の給付は国民全員一律で所得制限はしない予定でした。

なぜなら、政府の関係者は「上振れした税収を国民に還元する」と発言しており、もし、そうであれば、税金を納税した国民全員が対象になると考えられるからです。

今年のある時点(基準日)で、住民基本台帳に記録されている人が対象になると考えられていました。

しかし、参院選での大敗を経て、現在、与党の中で給付の対象を、

に限るという修正案も浮上しており、国民全員への給付が確定しているわけではありません。

※2020年の特別定額給付金(10万円)では、2020年(令和2年)4月27日に、住民基本台帳に記録されている人が対象になりました。

2025年6月19日に発表された自民党の参院選公約には、石破総理が事前に会見で説明した通り、国民1人当たり現金2万円、住民税非課税世帯と子供は1人当たり4万円と明記されました。

子供というのは、民法では18歳未満ですが、児童手当などと同様に、18歳になった年度の3月31日までの子供が、対象になると考えられます。つまり、高校3年生までが対象です。

世帯別に見てみると、独身の人は2万円、子供のいない夫婦は合計4万円、夫婦と子供2人の4人家族は12万円、住民税非課税世帯の夫婦は8万円となります。

選挙後、自公の大敗という結果を鑑みて、金額についても修正が検討されています。

支給対象を住民税非課税世帯と子供に限定する場合は増額も併せて検討されています。

また、公明党からは国民一律で3万円支給という案も出ているようです。

選挙前は、主に公明党からマイナポイントで給付するという案も検討されていました。

マイナンバーカードを持っている人はマイナポイントで支給し、持っていない人には現金で支給するという案のようです。

(個人的には、現金が欲しいために、マイナンバーカードをあえて返納する人が増えそうな気がしますが・・・)

2025年度の補正予算案は、秋の臨時国会で採決を取る見込みです。

石破総理は立憲民主党の協力を得て予算案を成立させたい考えでしたが、消費税減税についての合意が難しく、協議が進まないまま退陣を表明しました。

給付金の詳細は、自民党の新総裁、ひいては新たな総理が率いる新内閣の方針次第となります。

まだ発表はありませんが、2020年の給付金と同様に、世帯主が家族分をまとめて申請し、指定された銀行口座に振り込まれることになると予想されます。

住民税非課税世帯向けには、過去何度か給付金を支給していますので、申請をしなくても、委託事業者を経由して、迅速に振り込みできるシステムが、すでに用意されています。おそらく、支給が決定されれば、比較的スムーズに振り込まれることになるでしょう。

子供についても、毎月の児童手当の支給で、把握していますので、迅速な振り込みが可能です。ただ、今回は、親も含めて全員が対象ですので、その仕組みは利用されないかもしれません。

マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルからオンラインで申請が可能になるでしょう。

または、郵送での申請も設けられるはずです。

公金受取口座を指定している人は、特に他の口座を指定しない限り、その口座に振り込まれることになるでしょう。

今回の給付金は、政府・与党が2025年4月に発表したが、国民からの批判を受けて見送り、再度、復活させたものになります。その経緯に簡単に触れておきます。

政府・与党は、2025年4月9日、突然、国民全員に一律5万円の給付金を支給する方向であることを発表しました。

しかしながら、4月11日、林官房長官は、新年度予算案が成立したばかりだとして、「新たな給付金や減税を検討している事実はない」と言及しました。

一方で、4月13日、森山裕幹事長は、物価高を受けた経済対策を講じるため、2025年度補正予算案の編成を明言しました。与党内でも、いろいろな意見があり、方向性が定まっていなかったようです。

結局、4月17日、政府は、国民一律の現金給付案を断念したとの報道がありました。国民からの批判が多いというのが理由のようです。

野党は、消費税の減税を打ち出していましたが、与党は、財源がないことを理由に、頑なに拒んできました。

しかし、7月の参院選を前に、何も対策をしないのでは不安があるということで、与党内でも、給付金の再検討を求める声が強まっていました。

2025年6月6日には、公明党が、生活応援給付として、税収の増加分を国民に還元することを、参院選の公約として明記しました。

これらの経緯を踏まえて、今回、与党として、給付金を再検討することになりました。

そして、6月13日、東京都議選の告示日に、石破総理大臣は、国民1人当たり2万円、住民税非課税世帯と子供には2万円上乗せして支給することを、参院選の公約に明記するように自民党に指示しました。

6月19日、自民党は参院選公約を発表しましたが、ここに、総理が指示した通りの金額で給付金が明記されました。公明党公約にも、自民党と金額を合わせた金額が追記される形となっています。

給付金を公約に掲げた自民党、公明党ですが、参議院選挙は与党の惨敗に終わりました。

結果として、給付金も減税も両方実現しないのではと報じるメディアもありましたが、8月5日に自民党・公明党の政調会長によって、給付金の制度設計にまつわる協議が始まりました。

しかし、自民党内では石破おろしの動きが収まらず、石破政権の先行きが不透明な状況が続いているため、自公による給付金の協議は進んでいません。

また、国民民主党や日本維新の会が明確に給付金案に反対している状況では、公約通りの給付金支給が難しく、支給対象や金額を修正する流れとなっています。

8月21日、自民党内からは現金給付の対象を子供と住民税非課税世帯に限定し、金額を増額する案が浮上。公約とは大幅に異なる内容に修正される見込みです。

石破総理は9月5日、給付金を柱とする経済対策の策定を近く指示する意向を表明しましたが、2日後の9月7日に退陣を表明しました。

経済対策の策定は次の内閣にゆだねられる見込みで現時点で給付金の実施可否や詳細は明らかになっていません。

9月12日時点で、給付金に対する姿勢を明らかにしているのは下記二名です。

小林氏は参院選の結果が究極の民意であるとし、野党と減税について協議する一方給付金は取りやめるべきとの考えを示し、給付金に反対する国民民主党や日本維新の会との連立を考える茂木氏も給付金の見送りを表明しました。

8月5日から、給付金の詳細を詰めるべく、自公の政調会長による協議が行われていましたが、石破総理が退陣を表明し、総裁選候補者から給付金中止の声が上がる状況では、給付金の支給可否そのものが議論の俎上に載っています。

公明党は公約通りの支給を目指したい考えを示していますが、自公の協議では、下記のように内容を修正する案も浮上していました。

自民党の総裁選は9月22日告示、10月4日投開票を予定しています。

自民党の新総裁が決まり次第、続いて国会で首相の指名選挙が行われます。指名選挙の投票次第では自公政権が終わり政権交代が起きる可能性もあります。

少数与党である自民党が引き続き政権を担い、給付金支給のための補正予算を成立させるには、野党の協力が必須ですが、国民民主党、日本維新の会も給付金の支給には明確に反対しています。

石破総理は立憲民主党の協力を得て補正予算を成立させたい考えを示しましたが、立憲の野田代表は、自公の公約のまま給付金を予算案に計上するのであれば賛成できない旨を述べています(8月24日)。

給付金をもらえるのは、嬉しいと思いますが、気になるのは財源ではないでしょうか?

なぜなら、減税や国民支援の話題になると、政府はいつも「財源がない」と言っており、実行を渋っているからです。

たとえば、2024年11月に国民民主党が、「178万円の壁」として、所得税と住民税の基礎控除額をそれぞれ75万円アップし、大幅な減税をする提案をしましたが、政府・与党は、7.6兆円の減収になるとして猛反発しました。

その代わりに、「160万円の壁」として、低所得者のみ所得税の基礎控除額を大幅に引き上げる案を示し、2025年3月4日に衆議院で可決されました。これによる減収の見込額は6,210億円であり、大幅に抑えられています。

【衆議院】所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案(自民・公明案)

2020年の国民一律で10万円の給付金を支給した際の事業費総額は12兆8802億円(うち、諸費用は約1458億円)でした。

仮に、今回、国民1人当たり2万円、住民税非課税世帯と子供には2万円上乗せして支給となると、約3.2兆円、事業費を含めると約3.3兆円が必要になると想定されます。

与党は「上振れした税収を国民に還元する」としています。

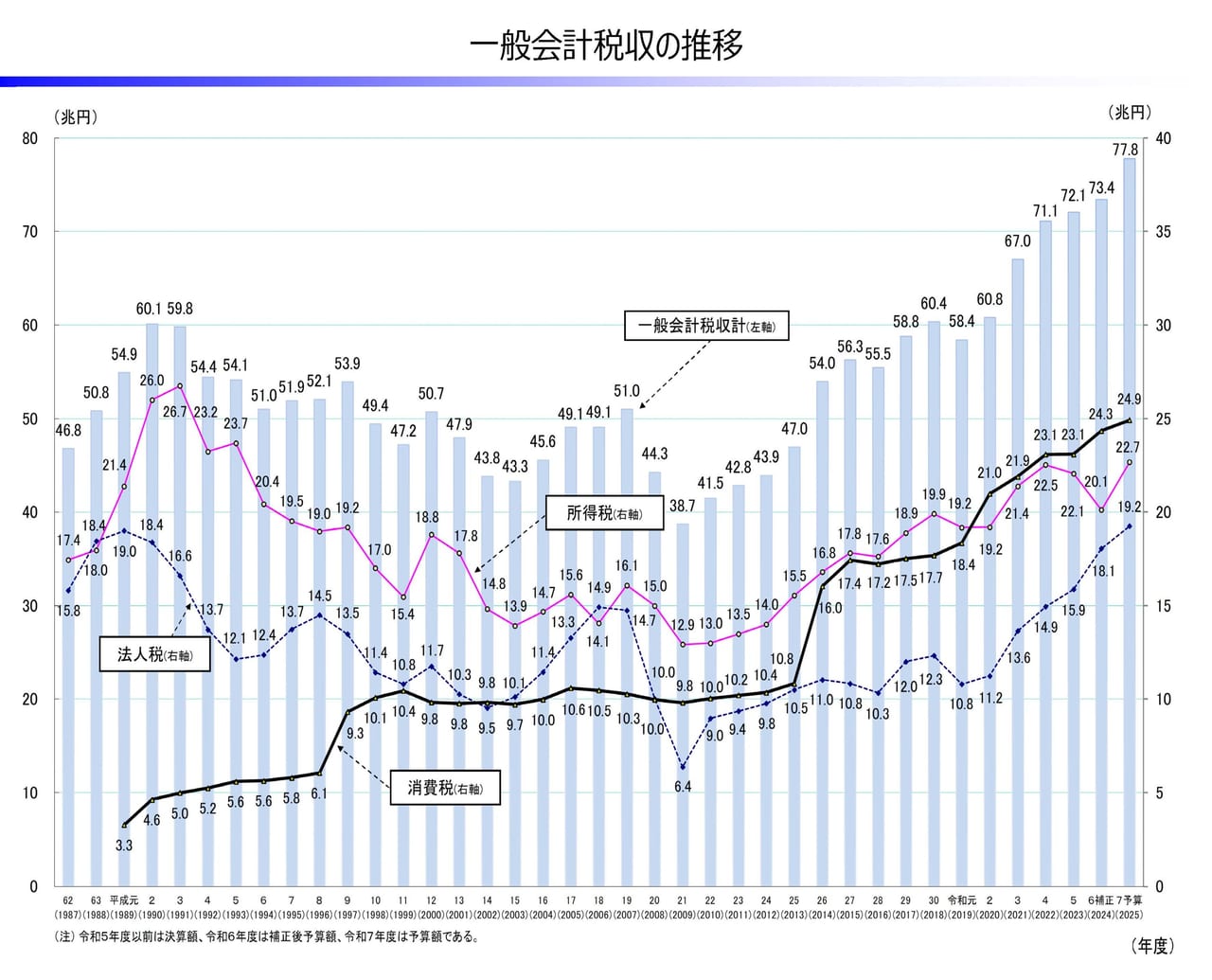

6月13日の読売新聞の報道によると、2024年度の国の税収は、5年連続で、過去最高を更新する見通しとなりました。2023年度の税収は2.5兆円の上振れとなりましたが、それをさらに上回る上振れが予測されます。

結果がわかるのは7月ですが、すでに、3.2兆円以上の上振れが確実であることが判明したので、石破総理大臣は、給付金を公約に盛り込むことを、正式に発表したのではないかと思われます。

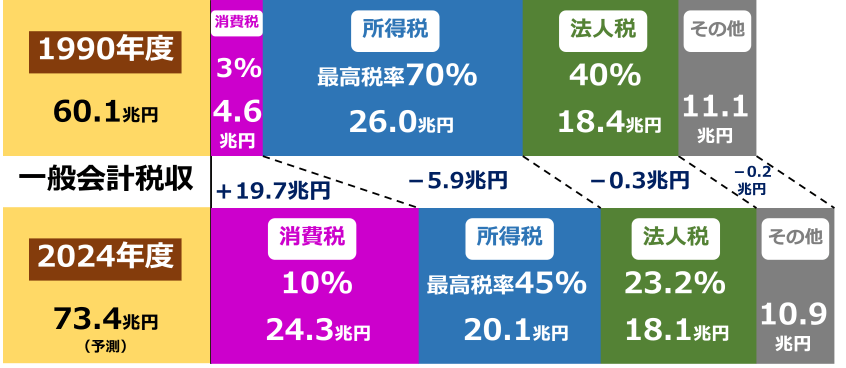

下図は、1990年度と2024年度の国の税収の比較ですが、2019年10月に消費税が10%に増税されてから、大きく税収が増えました。2024年度は定額減税により、所得税が減り、もともと69.6兆円の予定でしたが、3.8兆円増えて、73.4兆円になりました。

実際、財務省の「一般会計税収の推移」のグラフを見ると、2025年はさらに税収が増える見込みです。定額減税がないことで、所得税が3兆円程度増えるほか、インフレで消費税がさらに増えて、税収は77.8兆円の予想です。

2020年と比較すると、17兆円も税収がアップしています。割合でみると、約30%アップ、年間では約6%アップです。インフレ率は3%程度ですから、インフレよりも遥かに大きな税収アップとなっています。

この税収の増加分の一部を国民に還元するということは、理にかなっていると考えられます。

2022年以降、海外のインフレの影響を受けて、国内でも物価が上昇しています。2024年の消費者物価指数の上昇率(全体)は2.7%ですが、生鮮食品は7.0%も上昇しており、国民の負担が大きく増加しています。

【引用】総務省統計局:消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)

加えて、2024年には、主食であるコメ価格の高騰が発生、2025年4月には、米トランプ政権が関税措置を発表し、今後の経済は不透明さを増しています。

政府は、これらを「国難」と位置づけ、経済対策の一環として、給付金を支給する検討をしているようです。

ただ、ここまでは、あくまでも建前的な話です。

どちらかというと、2025年7月20日(予定)に行われる参院選の選挙対策としての位置づけが大きいでしょう。

そもそも、国民の生活が苦しくなったのは、2020年のコロナ禍以降で、そこからずっと続いています。その間にやろうと思えばできたはずです。このタイミングで突然行う理由は、選挙対策と捉えられても致し方ないでしょう。

同様の内容をYouTube動画でも、さらに多くの図を使って解説していますので、ご覧ください。