160万円の壁とは?減税額はいくら?178万円の壁との違い

【最新情報】 ・衆議院のHPに、年収の壁の修正案が掲載されました。(2025/3/13) 年収の壁「103万円の壁」…[続きを読む]

各政党が表明している、現金給付または減税(消費税・所得税)について、その違い、メリット・デメリット、誰がいくらお得になるのか?を、具体的なデータを利用してわかりやすく解説します。

目次

2025年6月9日、政府・与党が、国民全員一律に数万円の給付金を支給することを、公約に盛り込むと発表されました。

自民・公明の与党内でも意見は一致していません。自民党内では、国民全員に、3万円から5万円の現金給付の案と、消費税減税の案が出ています。

公明党は、現金給付10万円という意見があります。減税については、来年度からという認識を示していましたが、自民党に歩調を合わせるため、公約から削除しました。

野党に目を向けてみると、立憲民主党の一部の議員からは、食料品の税率、現在8%を、一時的に0に引き下げる案が出てきています。

日本維新の会は、食料品の税率を2年限定で、0にするべきと主張しています。

国民民主党は、消費税を一律5%に引き下げることを、政府に要請したほか、4月10日、30歳未満だけ所得税を減税する、「若者減税法案」を国会に提出しました。

れいわ新選組は、もともと、消費税廃止を訴えています。

このように、大きく分けて、現金の給付と、減税の案が出てきています。

減税については、さらに、多くの政党が主張する、消費税の減税と、国民民主党が主張する、所得税の減税があります。

いったいどの案がいいのか、恩恵を受ける人、その金額、必要な財源などの観点から、比較していきます。

現金給付は、恩恵を受ける人は、国民全員です。金額はいろいろな案があるようですが、今のところ一番有力と思われる、1人当たり5万円で想定してみます。

金額は誰がみてもわかりやすいです。独身の人であれば5万円ですし、家族であれば、その人数分、もらえます。

| 世帯の人数 | 金額 |

|---|---|

| 1人 | 5万円 |

| 2人 | 10万円 |

| 3人 | 15万円 |

| 4人 | 20万円 |

財源については、発表されていませんが、前回、10万円の給付金を支給したときの、事業費総額は、12兆8802億円、うち、かかった費用は、1458億円でしたので、今回、5万円とすると、諸費用を含めて、その約半分、6.5兆円程度が必要になると想定されます。

消費税の減税についてみていきます。ご存知のとおり、消費税は、物やサービスを購入するときにかかる税金です。日本に住んでいて物を買わない人はいないでしょうから、消費税減税で恩恵を受ける人は国民全員です。

減税で恩恵を受ける金額を把握するには、消費額を知る必要があります。そこで、総務省統計局による、家計調査2024年の結果を参照します。

【出典】総務省統計局:家計調査

2024年の、1世帯、1ヶ月当たりの支出は、この表のようになっています。独身の世帯だと約17万円、2人世帯は約26.9万円、3人世帯は約31万円、4人世帯は約34.1万円です。

| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | |

|---|---|---|---|---|

| 食料 | 43,941 | 75,374 | 87,876 | 96,328 |

| 住居 | 23,372 | 19,385 | 19,278 | 15,120 |

| 光熱・水道 | 12,816 | 21,120 | 24,340 | 24,593 |

| 家具・家事用品 | 5,822 | 11,885 | 13,302 | 13,029 |

| 被服及び履物 | 4,881 | 7,366 | 9,970 | 13,093 |

| 保健医療 | 8,394 | 15,893 | 15,604 | 14,022 |

| 交通・通信 | 20,418 | 35,314 | 42,780 | 51,087 |

| 教育 | 9 | 571 | 12,216 | 30,030 |

| 教養娯楽 | 19,519 | 26,776 | 28,045 | 33,980 |

| その他の消費支出 | 30,375 | 55,070 | 56,684 | 50,116 |

| 合計 | 169,547 | 268,755 | 310,096 | 341,400 |

ここで、食料品だけ消費税をゼロにする案を考えてみます。食料の金額は、消費税8%が含まれた金額です。

さらに厳密にいうと、食料には外食、消費税10%の分も含まれていますので、これを除いて、純粋に、食料、消費税8%の分だけにします。

そして、ここから、消費税を計算すると、下の表の金額になります。この金額が、1ヶ月当たりの減税される金額です。

12をかけると、1年間の減税される金額になります。独身の世帯だと約3万円、2人世帯は約5.8万円、3人世帯は約6.6万円、4人世帯は約7万円です。

| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | |

|---|---|---|---|---|

| 食料(全体) | 43,941 | 75,374 | 87,876 | 96,328 |

| 外食(消費税10%) | 10,284 | 10,316 | 13,865 | 17,422 |

| 食料(消費税8%) | 33,657 | 65,058 | 74,011 | 78,906 |

| 消費税 | 2,493 | 4,819 | 5,482 | 5,845 |

| 年間の減税額 | 29,916 | 57,828 | 65,784 | 70,140 |

必要な財源についてですが、個人以外に、飲食店やホテルなどの事業者も食料品を購入しますので、単純に求めるのは難しいのですが、報道によると、約5兆円必要とされています。

次に、食料品だけ消費税5%に減税するという案もあります。ということは、消費税3%分だけ減税するわけですから、減税額はこのようになります。

| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | |

|---|---|---|---|---|

| 食料(全体) | 43,941 | 75,374 | 87,876 | 96,328 |

| 外食(消費税10%) | 10,284 | 10,316 | 13,865 | 17,422 |

| 食料(消費税8%) | 33,657 | 65,058 | 74,011 | 78,906 |

| 消費税3%分 | 935 | 1,807 | 2,056 | 2,192 |

| 年間の減税額 | 11,220 | 21,684 | 24,672 | 26,304 |

必要な財源は、約2兆円といわれています。

さらに、消費税を廃止するという案もあります。支出全体のうち、学校の授業料、贈与、仕送りなど、消費税が非課税のものがありますので、それらを取り除きます。

そのうえで消費税を計算し、年間の減税額を計算すると、このようになります。独身世帯でも約17万円、3人以上の世帯だと約30万円の減税になりますので、これは大きいですね。

| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | |

|---|---|---|---|---|

| 支出(全体) | 169,547 | 268,755 | 310,096 | 341,400 |

| 食料(消費税8%) | 33,657 | 65,058 | 74,011 | 78,906 |

| 支出(消費税10%) | 110,858 | 181,570 | 201,964 | 224,160 |

| 非課税のもの | 25,032 | 22,127 | 34,121 | 38,334 |

| 消費税8% | 2,493 | 4,819 | 5,482 | 5,845 |

| 消費税10% | 10,265 | 16,812 | 18,700 | 20,756 |

| 消費税合計 | 12,758 | 21,631 | 24,182 | 26,601 |

| 年間の減税額 | 153,096 | 259,572 | 290,184 | 319,212 |

ただし、2025年の消費税の税収が、まるごとなくなりますので、必要な財源は24.9兆円と、莫大な金額です。

ここで、給付と減税の金額を比較してみましょう。給付の場合は、金額が大きく、かつ、世帯の人数が多いほど恩恵が大きいです。ただし、1回のみです。

食料品だけ消費税を減税の場合は、1年間の金額で見れば、そこまで大きなインパクトはないものの、毎年ずっと続くと考えると、大きな金額になってきます。減税の割合で見ると、単身世帯と2人世帯のほうが、恩恵を受けるかもしれません。

消費税の廃止は、金額のインパクトは大きいです。

財源を比較してみます。現金給付は1回だけ、約6.5兆円が必要です。食料品だけ減税の場合は、約2兆円、または約5兆円です。消費税廃止は、約24.9兆円と大きすぎて、今となっては非現実的かもしれません。

| 案 | 財源 |

|---|---|

| 現金給付(1回のみ) | 約6.5兆円 |

| 食料品だけ消費税5%(年間の減税額) | 約2兆円 |

| 食料品だけ消費税0(年間の減税額) | 約5兆円 |

| 消費税廃止(年間の減税額) | 約24.9兆円 |

現金給付のメリットとデメリットをまとめてみます。メリットは、早く支給できることです。国会で補正予算案が通れば、早ければ3ヶ月くらいで支給できます。また、5万円、10万円など、一度に多額を渡せます。もらった人が自由に使えるのも嬉しいです。

デメリットは、1回だけで終わってしまい、効果が持続しないことです。また、現金を配るわけですので、物価高をさらに加速させる方向にいきます。もしくは、貯金されて消費に回らず、経済が活性化しない可能性もあります。三菱総合研究所によると、2020年の10万円給付では、6割程度が貯蓄にまわったと分析されています。

富裕層など必要ない人にも支給されてしまうことを、デメリットとして言及する人もいます。

消費税の減税のメリットとデメリットです。メリットは、国民の負担が軽くなり、消費が増えることです。また、消費税分だけ価格が下ることで、物価高を一時的に抑えられます。さらに、毎年、恒久的に続きます。

デメリットは、実施までに時間がかかることです。消費税法の改正が必要であり、少なくとも半年から1年くらいかかると思われます。また、税率が変更されることで、値札の変更や、会計処理の変更など、企業の負担が大きいです。低所得者ほど、もともと消費額が少ないため、減税額が小さく恩恵を受けにくいという課題もあります。

ちなみに、こちらは政府側のデメリットですが、税収がずっと減ってしまうことと、元の税率に戻しにくいというのがあります。

ところで、最近あまり話題になりませんが、減税には、消費税だけでなく、所得税の減税の議論もあります。国民民主党が、178万円の壁で、大幅な減税をする提案をしていますが、与党は、160万円の壁を検討して、衆議院で可決されました。

178万円の壁と、160万円の壁の減税額では、非常に大きな差があります。大きいところでは10倍くらい違います。

| 給与年収 (万円) |

160万円の壁 の減税額 |

178万円の壁 の減税額 |

|---|---|---|

| 150 | 22,600 | 39,700 |

| 200 | 24,000 | 83,800 |

| 300 | 20,400 | 113,300 |

| 400 | 20,500 | 113,300 |

| 500 | 20,400 | 133,900 |

| 600 | 20,400 | 151,600 |

| 700 | 30,600 | 190,000 |

| 800 | 30,700 | 228,200 |

| 900 | 20,500 | 228,200 |

| 1,000 | 20,400 | 228,100 |

| 1,200 | 23,500 | 251,100 |

| 1,500 | 33,700 | 327,700 |

| 2,000 | 33,700 | 327,700 |

必要な財源は、178万円の壁が、約7.6兆円、160万円の壁が、約0.6兆円です。

詳しくは、こちらの記事で解説していますので、ご覧ください。

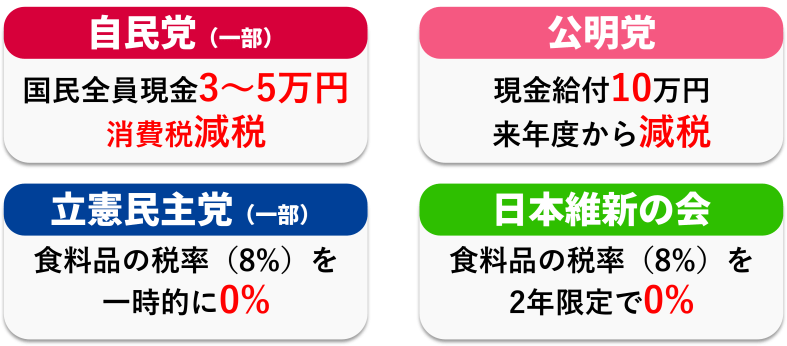

さて、給付金や減税のテーマでは、必ず、財源が足りないという話が出てきますが、財源は本当に足りないのでしょうか?

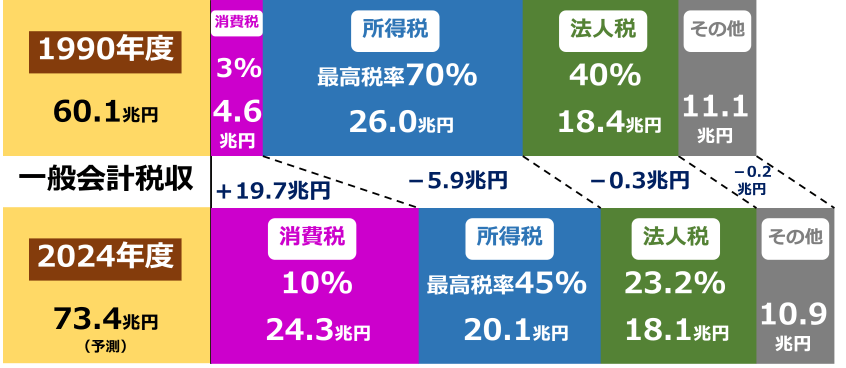

下の図は、1990年度と2024年度の国の税収の比較ですが、2019年10月に消費税が10%に増税されてから、大きく税収が増えました。2024年度は定額減税をしたことで、所得税が減り、もともと69.6兆円の予定でしたが、3.8兆円増えて、73.4兆円になりました。

次の図は、財務省の資料ですが、2025年はさらに税収が増える見込みです。定額減税がないため、所得税が3兆円程度増えるほか、インフレで消費税も増えて、税収は77.8兆円の予想です。

2020年、コロナ禍のときと比較すると、17兆円も税収がアップしています。割合でみると、約30%アップ、年間では約6%アップです。

インフレ率は3%程度ですから、インフレよりも遥かに大きな税収アップとなっています。

新たな財源を作り出さなくても、税収が増えすぎた、つまり、国民からとりすぎたので、その一部を国民に戻すと考えれば、成り立たないでしょうか。

同様の内容をYouTube動画でも、さらに多くの図を使って解説していますので、ご覧ください。