確定申告の医療費控除で使う「医療費のお知らせ」がいつ届くのか、届かない場合にどう対応すべきかを解説します。[続きを読む]

e-Taxで医療費控除を受けるには?スマホ・パソコンでの入力方法

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。年末調整を受ける会社員の方も医療費控除の申請は確定申告でしかできません。

確定申告には時間も手間もかかるイメージの方も多いと思いますが、e-Tax(電子申告)を利用すれば、自宅にいながら、スマホやパソコンで医療費控除を受けることができます。

この記事では、スマホやPCで、e-Taxによる確定申告を行い、医療費控除の適用を受ける方法を紹介します。

目次

1.e-Taxで医療費控除の申請を行うメリット

確定申告で医療費控除の申請をする方法は何通りかありますが、大まかに次の3パターンに分けられます。

- ① 確定申告書・医療費の明細書を手書きして税務署に提出する

- ② 確定申告書・医療費の明細書をオンラインで作成し、プリントアウトして税務署に提出する

- ③ 書類の作成から提出まで全てオンラインで行う(e-Tax)

このうち、e-Taxは書類の作成から提出まで全てオンラインで行う方法のことですが、e-Taxによる申告では次のようなメリットがあります。

- ① 必要事項を入力すれば確定申告書が自動で作成される

- ② 必要事項を入力すれば医療費の明細書が自動で作成される

- ③ 医療費通知をデータで読み込んだり、マイナポータル連携を利用することで医療費の入力を(一部または全部)省略できる

- ④ 書類の作成から提出まで、確定申告の手続きが全てオンラインで完了する

- ⑤ 医療費通知の添付が不要になる

e-Taxを利用すれば、確定申告がより簡単に、より手軽に行えるということですね。

2.医療費控除を受けるために必要な書類

e-Taxに限らず、医療費控除を受けるために使う書類です。詳しい利用方法は後で詳しく説明しますので、ここではどんな書類が必要か簡単に理解してください。

- 医療費の領収書

- 医療費のお知らせ(医療費通知)

- 医療費集計フォーム

- 医療費控除(メディケーション税制)の明細書

- その他確定申告に必要な書類

医療費の領収書

現在は医療費控除を利用する時に領収書の提出は必要ありませんが、後日税務署から確認が来た時に備えて保管しておく義務があります。

また、医療費集計フォームを利用したり、確定申告書等作成コーナーで医療費の金額等を直接入力する時にも、医療費の領収書を見て入力することになります。

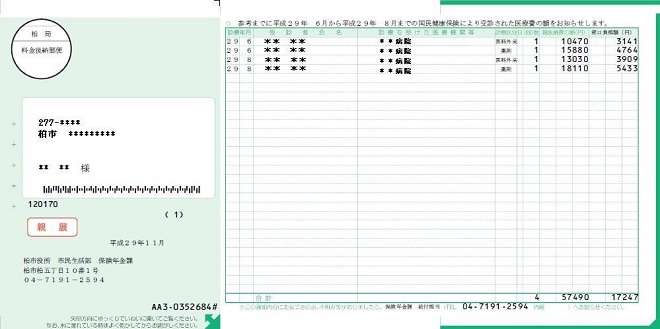

医療費のお知らせ(医療費通知)

医療費のお知らせとは「健康保険を利用して支払った医療費の一覧がまとめられたもの」で、加入している健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)から送付されます。

確定申告の際に医療費のお知らせを添付することで、一件ずつ領収書の内容を入力する手間が省けます。

医療費通知はデータとして受け取ることもあります。医療費通知をデータで受け取った場合、確定申告書等作成コーナーでデータの読み込みをすれば、医療費を入力する手間が省けるだけでなく、医療費のお知らせを添付する必要もなくなります。

下記は柏市の例ですが、加入している団体によって書式は異なることがあります。

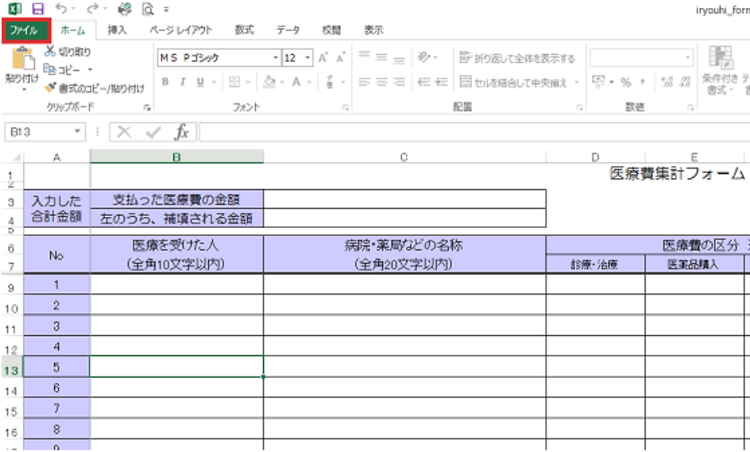

医療費集計フォーム

医療費集計フォームとは、支払った医療費をExelなどの表計算ソフトで入力や集計をするためのフォームです。

毎回支払った医療費を医療費集計フォームに入力・保存しておくと、e-Taxで確定申告するときにデータを読み込むだけで明細書を作ることができます。

画像引用元|国税庁

医療費控除(セルフメディケーション税制)の明細書

確定申告の際には医療費の合計額のみ入力し、後日医療費控除の明細書を提出するという方法があります。

医療費控除の明細書は税務署でもらうか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

【ダウンロード】国税庁:医療費控除の明細書

「医療費通知、医療費集計フォーム、医療費控除の明細書」については、全員が必要というわけではありません。利用する医療費の入力方法に応じて用意しましょう。

その他確定申告に必要な書類

また、上記の医療費控除関係の書類以外に、確定申告を行うために必要な書類には次のものがあります。

- 源泉徴収票(給与による収入がある場合)

- 医療費控除以外の各種控除を申請する場合は、その控除を証明する書類

3.パソコンでのe-Tax、医療費控除の入力方法

PCでe-Taxを初めて利用する場合はいくつかの準備が必要です。

過去にe-Taxを利用したことがある方は「(2)医療費控除を入力する手順」からお読みください。

(1)e-Taxのセットアップ

e-Taxを利用するための事前準備として、次の手順でパソコン環境をセットアップします。

一見、取っ付き難くて面倒な感じがしますが、e-Taxを使い始める初年度だけの作業が多く、翌年からは手間をかけずスムーズに行えると思いますので、ご安心ください。

「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で作成開始を選択

国税庁 確定申告書等作成コーナーより作成を開始します。

画像引用元|国税庁

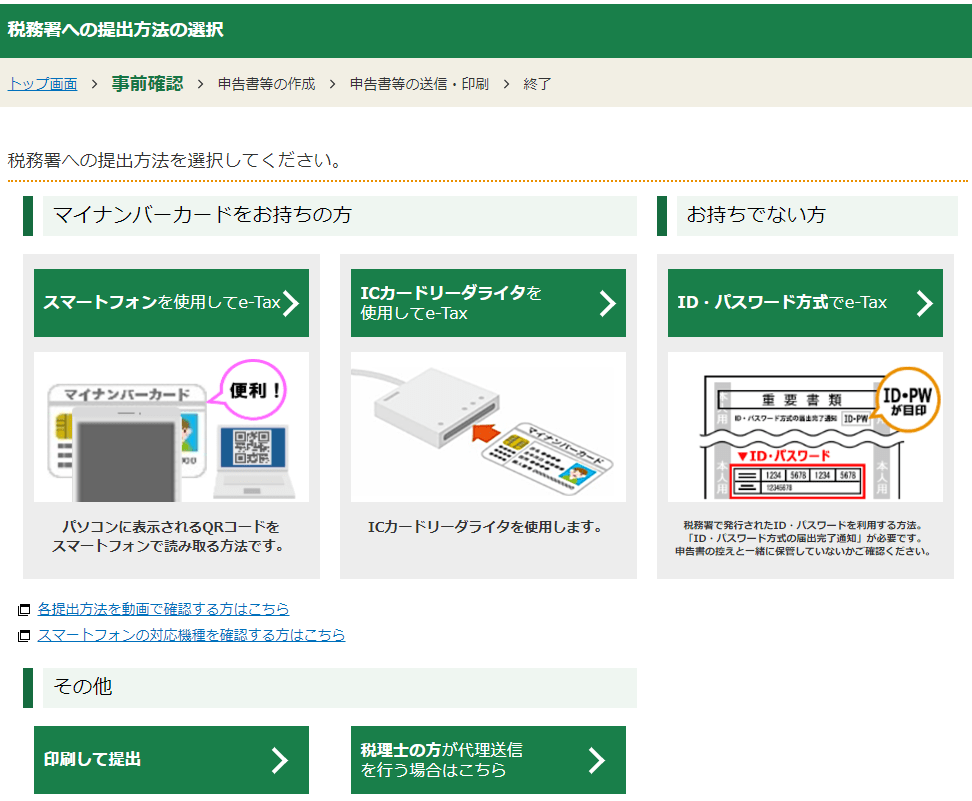

提出方式を選択

マイナンバーカードをお持ちの方は「ICカードリーダライタを使用してe-Tax」または「スマートフォンを利用してe-Tax」を選択します。

「ICカードリーダライタを使用してe-Tax」を選択した場合、この後の作業でICカードリーダライタが必要になります。「スマートフォンを利用してe-Tax」を選択した場合、この後の作業でマイナポータルアプリをインストールしたスマホが必要になります。

マイナンバーカードをお持ちでない方は、「ID・パスワード方式でe-Tax」を選択します。

なお、ここでは説明を省略しますが、「印刷して提出」を選択すると、パソコンやスマホで入力した内容を印刷して提出することもできます。

今回は「ICカードリーダライタを使用してe-Tax」を選択した例で解説していきます。

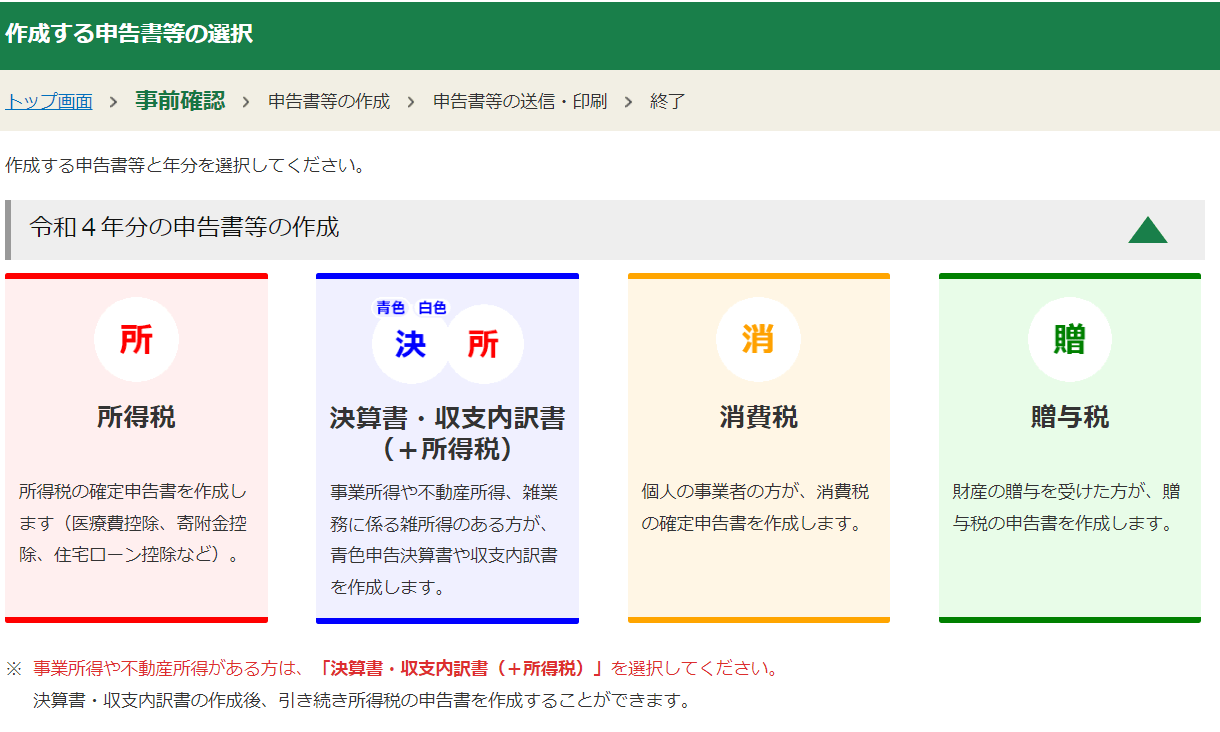

作成する申告書等と年分の選択

会社員の方なら「所得税」、事業所得のある個人事業主の方なら「決算書・収支内訳書(+所得税)」を選択します。

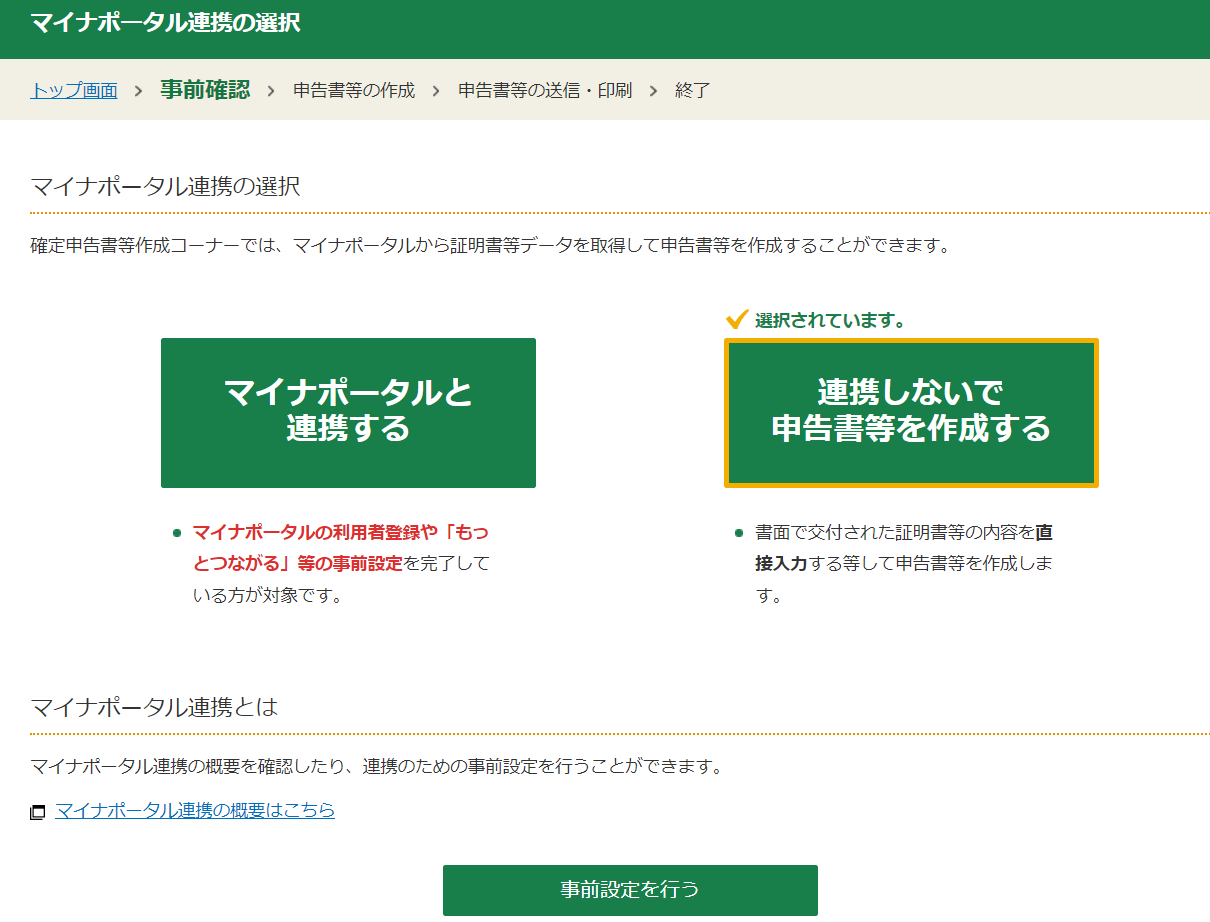

マイナポータル連携の有無を選択

マイナポータル連携を利用すると、医療費通知の情報を一括で取得し、確定申告書、医療費控除の明細書に反映させることができます。

マイナポータル連携を利用するかどうかを選択しましょう。

マイナポータル連携の利用には事前設定が必要なので、利用したい場合は「事前設定する」から設定を行います。

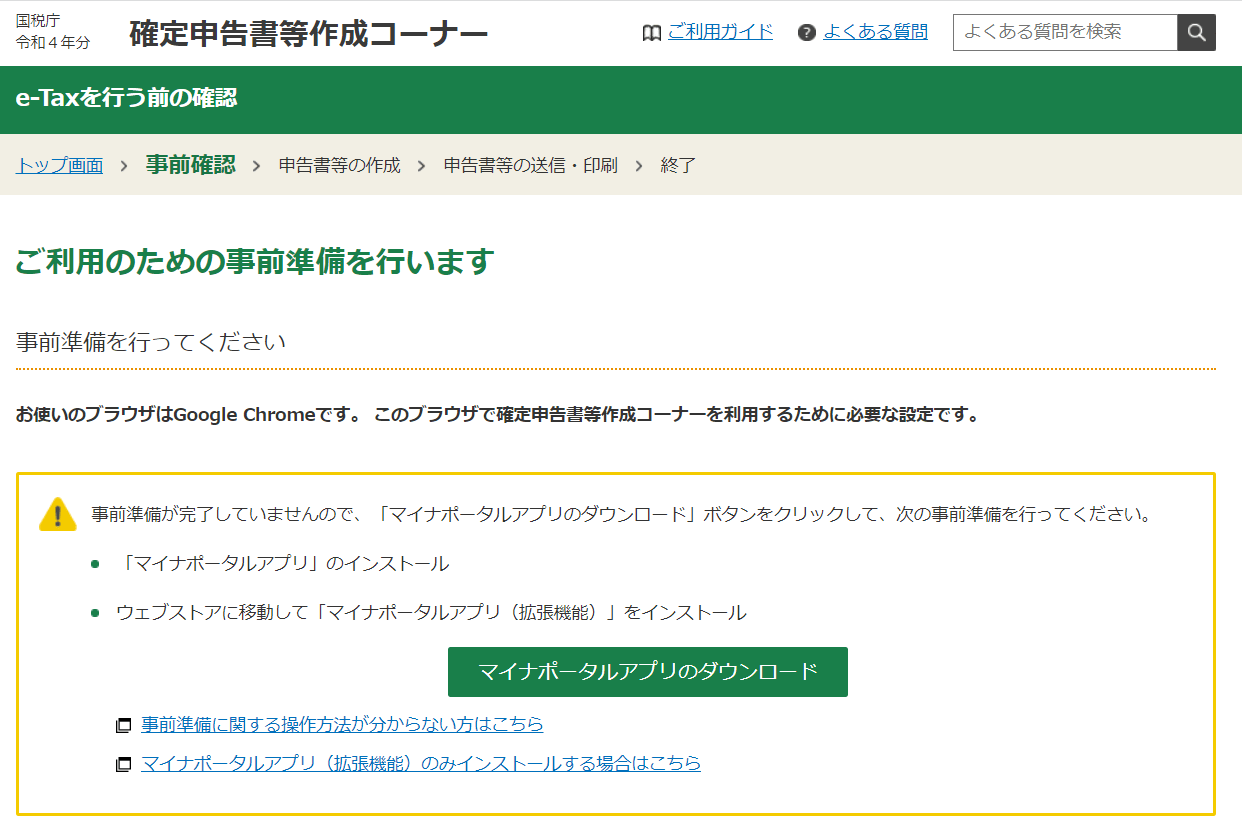

マイナポータルアプリのダウンロード

e-Tax を初めて利用する場合、マイナポータルアプリをダウンロードする必要があります。

「マイナポータルアプリをダウンロード」をクリックしてセットアップファイルをダウンロード。

Chromeを例にとると、ダウンロードファイルを開き、案内に従って「マイナポータルAP」をChromeに追加すればOK。確定申告書等作成コーナーの画面に戻り、「利用規約に同意して次へ」をタップして次の画面に進みましょう。

※Safariの操作方法はこちら、Edgeの操作方法はこちらをご覧ください。

マイナンバーカードをお持ちでなく、ID・パスワード方式を選択した場合は、事前準備セットアップファイルは必要ありませんので、ダウンロードの指示は表示されません。

e-Taxの個人認証

続いて個人認証を行います。

e-Taxを利用する場合の個人認証は、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」でやり方が異なります。

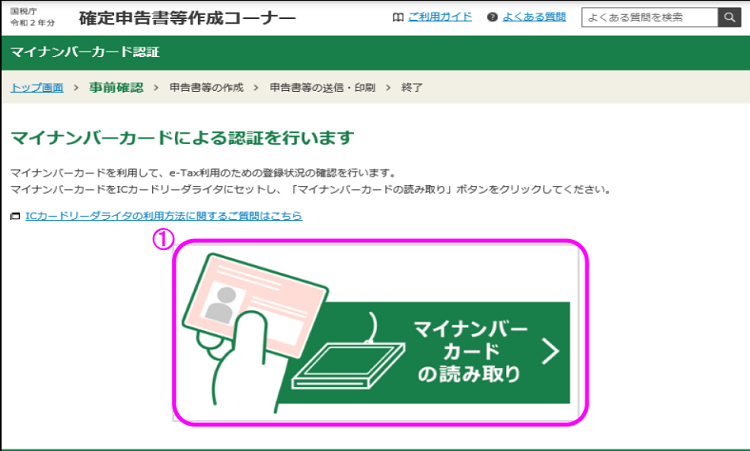

マイナンバーカード方式

「マイナンバーカード方式」ではICカードリーダーを準備して、マイナンバーカードをICカードリーダーで読み込むことにより個人認証します。

画像引用元|国税庁

マイナンバーカードの読み取りを選択すると、以下の画面が表示され「利用者証明用パスワード」の入力が求められます。4桁の数字です。

これは、マイナンバーカード発行時に設定するものですが、3回間違えるとロックされてしまうため注意しましょう。

画像引用元|国税庁

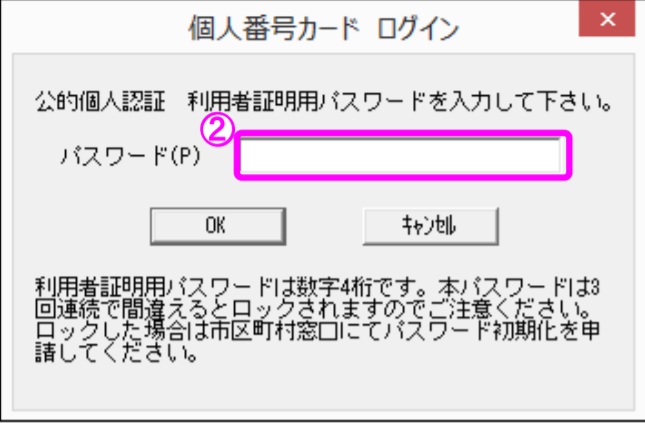

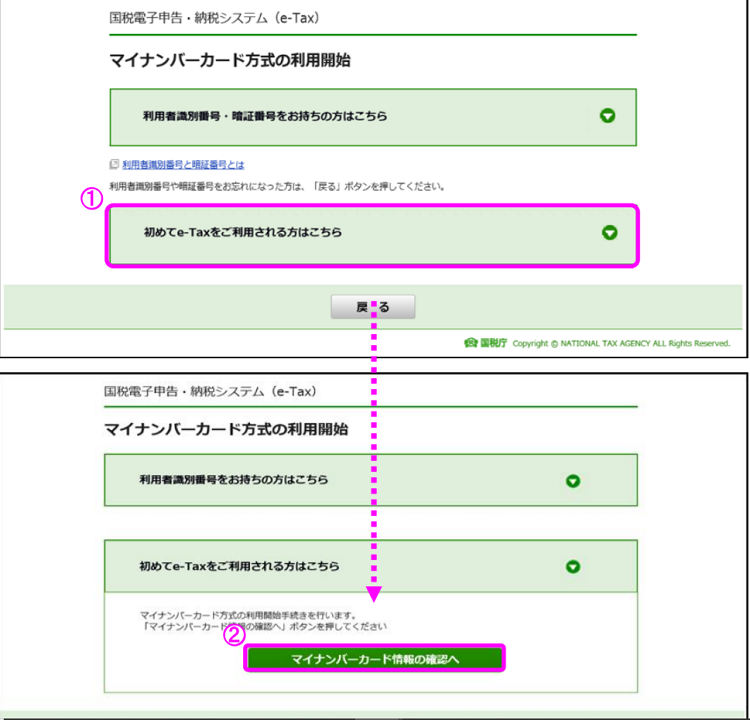

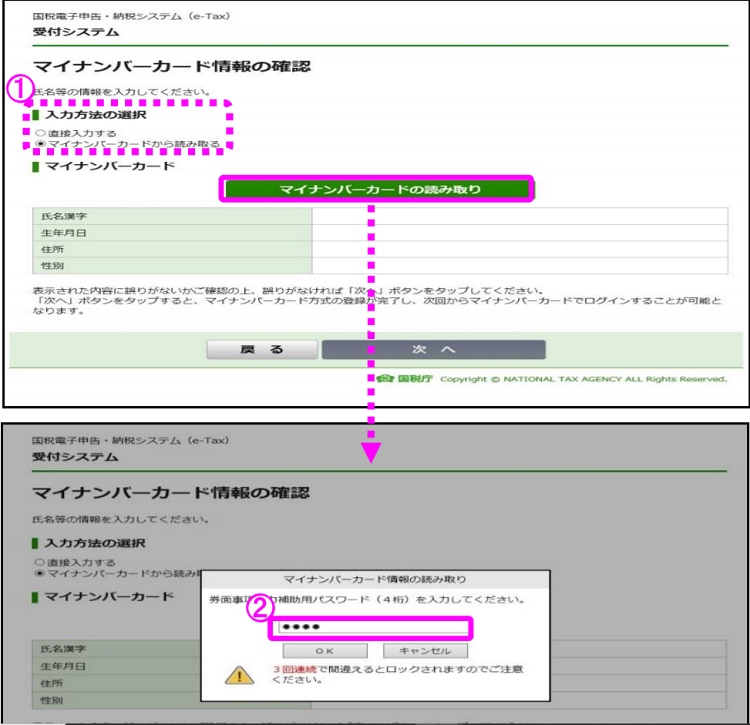

続いて、初めてe-Taxを利用する場合は以下の順で必要事項を入力します。

画像引用元|国税庁

画像引用元|国税庁

マイナンバーカード情報を直接入力するか、カードを読み取るか選択します。

ここで入力するパスワードも、マイナンバーカード発行時に設定したものです。

入力完了後、登録情報の確認を行うと事前準備は終了です。

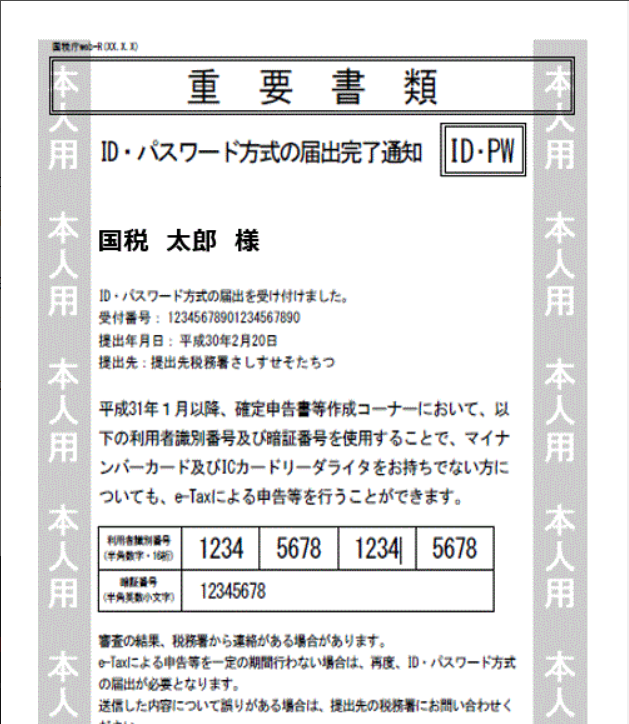

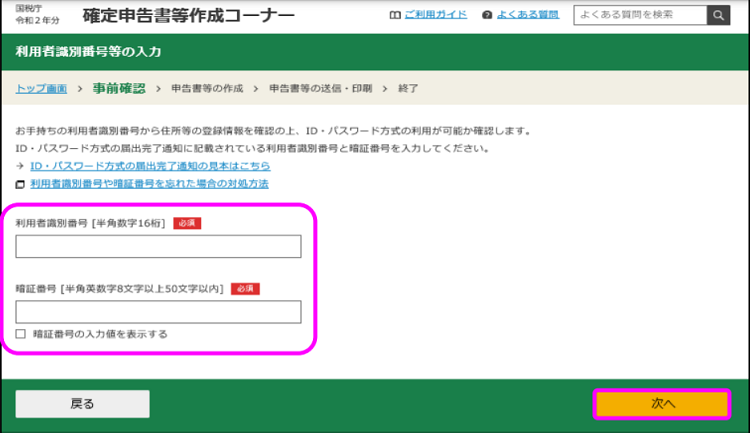

ID・パスワード方式

「ID・パスワード方式」では届出完了通知に記載されている利用者識別番号と暗証番号を入力することにより個人認証します。

届出完了通知は以下のようなものです。

画像引用元|国税庁

画像引用元|国税庁

登録情報を確認して事前準備は終了です。e-taxを使用した確定申告書作成に入る事ができます。

(2)医療費控除を入力する手順

ここでは、医療費控除を入力する方法について説明します。

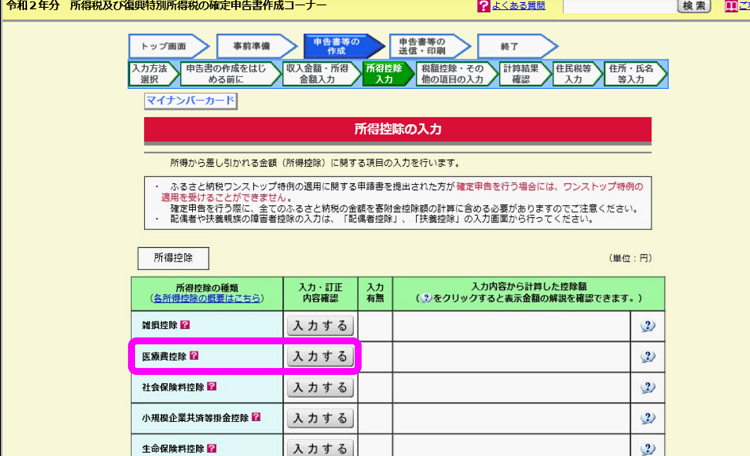

所得控除の画面より「医療費控除」を選択

画像引用元|国税庁

「医療費控除」か「セルフメディケーション税制」を選択

セルフメディケーション税制の入力については、次項で説明します。

画像引用元|国税庁

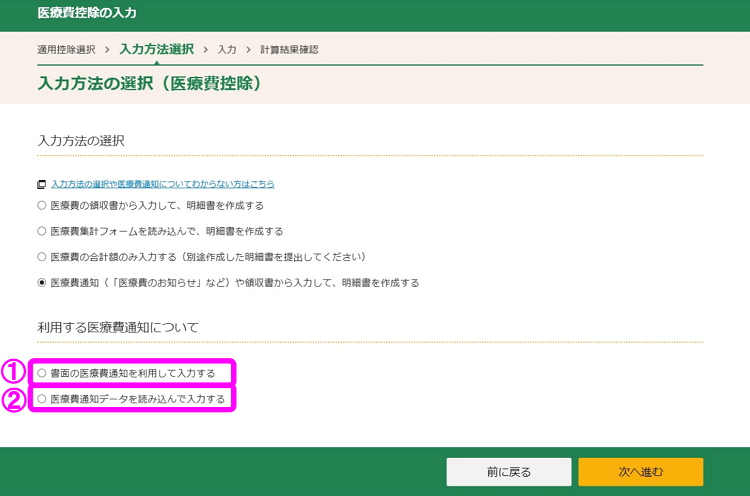

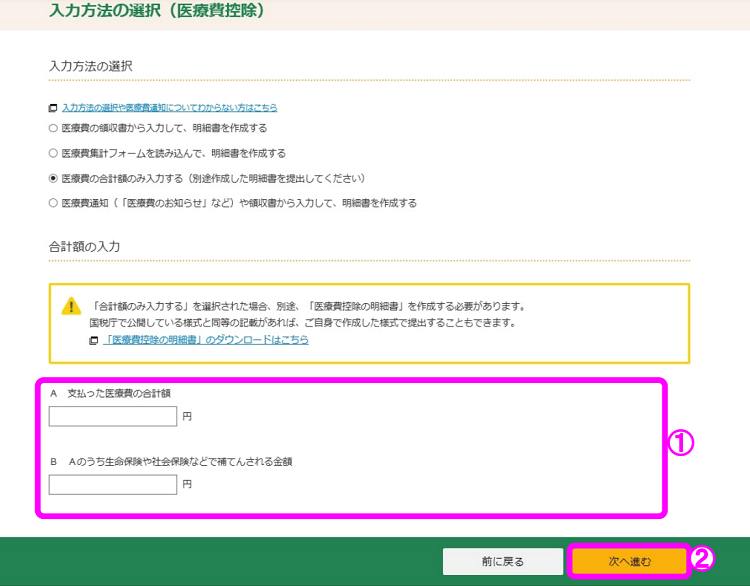

医療費控除の入力方法を選択

医療費を入力する方法として、次の4つのどれかを選択する必要があります。

- 「医療費通知(「医療費のお知らせ」など)」、「領収書」、「医療費集計フォーム」から入力する

- 領収書から入力する

- 医療費集計フォームを読み込む

- 医療費の合計額のみ入力する(別途作成した明細書を提出してください)

「医療費通知(「医療費のお知らせ」など)」、「領収書」、「医療費集計フォーム」から入力する

医療費通知を利用し、残りの医療費については領収書を見ながら一件ずつ手入力する場合、あるいは医療費通知を利用し、残りの医療費については医療費集計フォームから入力する場合はこちらを選択します。

画像引用元|国税庁

書面(紙)の医療費通知を利用する場合、確定申告書等作成コーナーで医療費通知に記載された医療費の合計額を入力し、医療費通知(原本)を自宅等で5年間保管します。

医療費通知データ(xml形式)を利用する場合、確定申告書等作成コーナーでデータを読み込みます。この場合、医療費通知や領収書(医療費通知に記載されている医療費に関するもの)を保管する必要はありません。

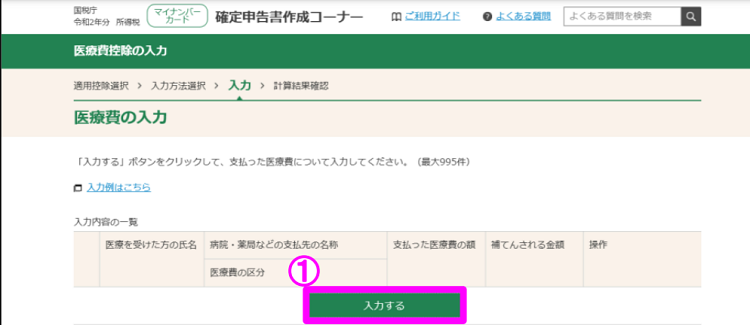

領収書から入力する

全ての医療費について、領収書を見ながら一件ずつ手入力する場合はこちらを選択します。

画像引用元|国税庁

個別の領収書から、「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」、「医療費の区分(診療・治療、医薬品購入など)」、「支払った医療費の額」などを、1件ずつ入力します。

画像引用元|国税庁

なお、領収書が多い場合は、領収書1件ごとではなく、病院・薬局などの支払先ごとに金額を合計してまとめて入力しても構いません。

領収書の枚数が膨大で入力するのが大変な場合は、「医療費集計フォーム」の利用がオススメです。

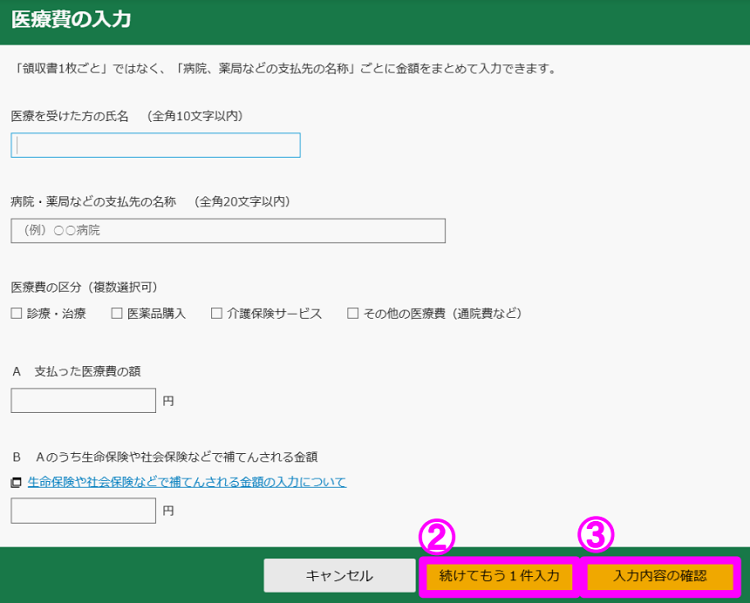

医療費集計フォームを読み込む

全ての医療費について、医療費集計フォームに一括して入力して取り込む場合はこちらを選択します。

医療費集計フォームとは、支払った医療費をEXCELなどの表計算ソフトで入力や集計をするためのフォームです。

払った医療費を医療費集計フォームに入力・保存しておき、そのデータを医療費控除画面から読み込んで明細書を作ることができます。

画像引用元|国税庁

医療費集計フォームはExcel形式のため、Excelを少し使ったことのある人なら入力に苦労することはないと思います。

特に領収書の数が多い場合にオススメです。

医療費集計フォームは次の国税庁のホームページからダウンロードできます。

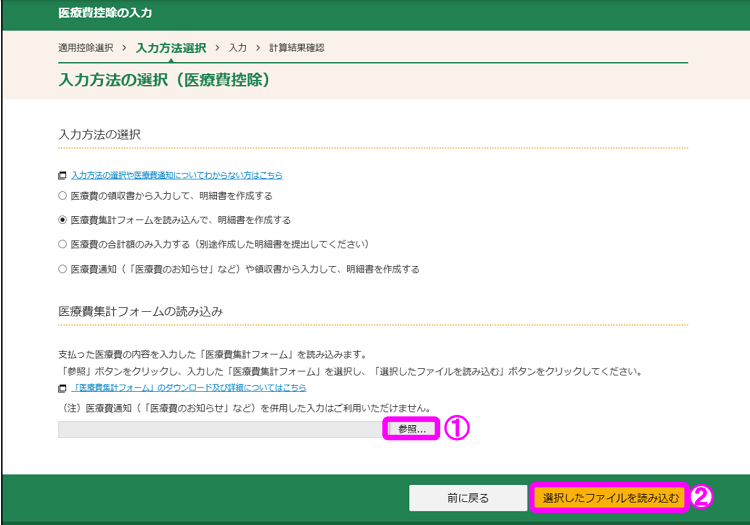

医療費の合計額のみ入力する(別途作成した明細書を提出してください)

確定申告書等作成コーナーでは医療費の合計額のみ入力し、別途作成した医療費控除の明細書を作成・提出する場合はこちらを選択します。

入力は簡単ですが、別途医療費控除の明細書を作成して税務署に提出する必要があります。

画像引用元|国税庁

【ダウンロード】国税庁:医療費控除の明細書

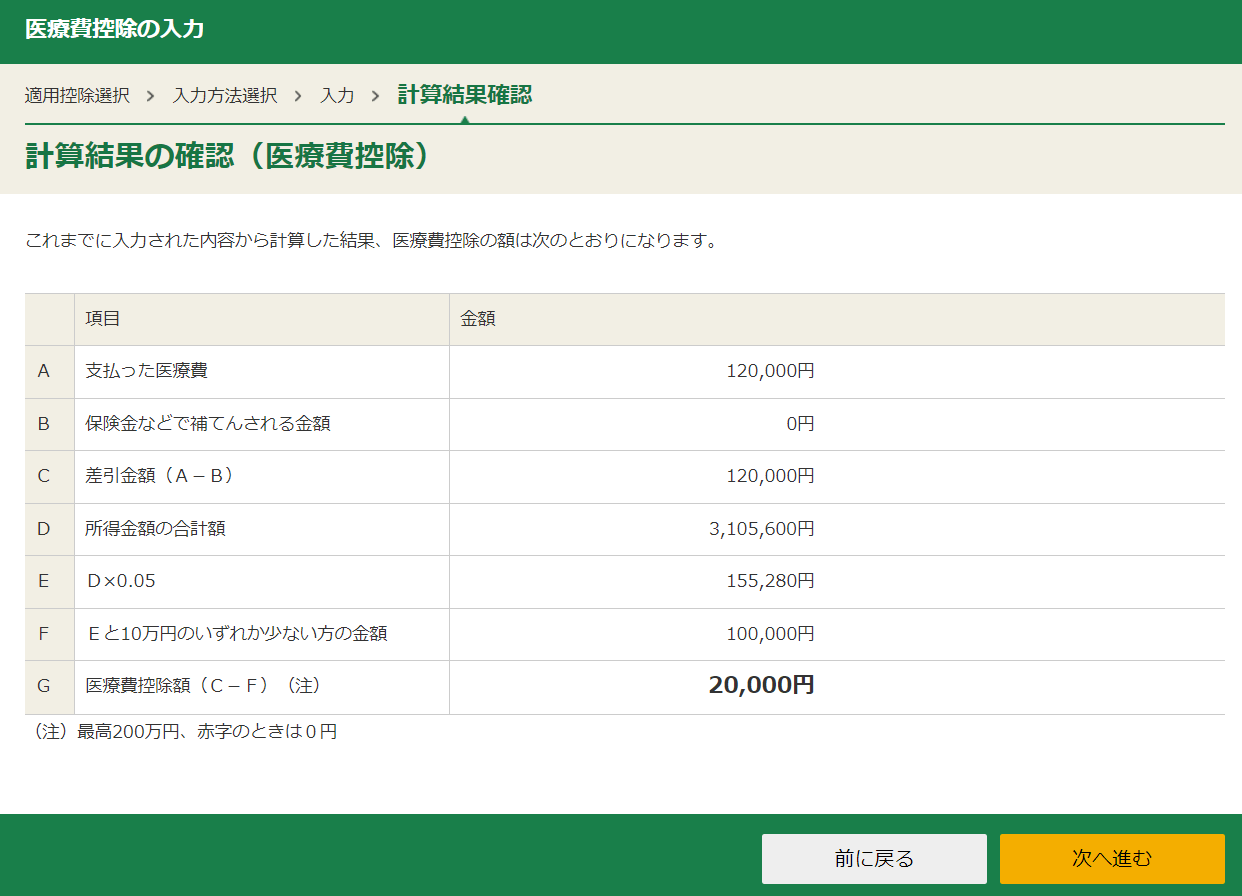

医療費控除の計算結果の確認

最後に入力内容を確認し、医療費控除の入力は終了です。

※セルフメディケーション税制の入力方法

医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制があり、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を12,000円以上購入した場合、このセルフメディケーション税制が利用できます。

通常の医療費控除に比べて、申請のハードルはかなり下がります。

セルフメディケーション税制を申請する場合は、次の2つの方法のどちらかを使い医療費を入力します。

- 医薬品の領収書から入力して、明細書を作成する方法

- 医療品の購入金額の合計額のみ入力する方法(別途作成した明細書を提出する)

入力方法は、前記の医療費控除と同様ですので、医療費控除の入力の方法をご覧ください、

なお、詳細な入力方法については、国税庁WEBサイトをご参照ください。

(3)確定申告書の作成と申告データ送信

医療費控除の入力が終わったら、以下の手順で確定申告書の送信まで完了させましょう。

- 医療費控除以外の所得控除や税額控除などの入力

- 入力内容や納税額の確認、納付方法の選択

- 確定申告書を送信

申告データを送信する際に受付結果が表示されますので、正常に送信されたか結果を確認します。

4.スマホでのe-Tax、医療費控除の入力方法

スマホでe-Taxを利用する流れは下記の記事で全画面スクショ付きで解説しています。

【動画で解説】マイナポータル連携で医療費控除を利用する手順

【動画で解説】マイナポータル連携で家族の医療費も取得する手順

早速e-Taxを始める

- 国税庁 確定申告書等作成コーナー

- 【ダウンロード】Android版アプリ

- 【ダウンロード】iPhone版アプリ

なお、スマホでe-Taxを利用するにはマイナポータルアプリに対応しているスマホが必要です。

【参照】マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン一覧

5.よくある疑問

ここでは、医療費控除について、みなさんがお持ちの疑問について見ていきます。

医療費控除の入力方法はどれを選択すればいいの?

マイナンバーカードがある場合、マイナポータル連携で医療費情報を取得するのが一番簡単です。

マイナポータル連携を利用しない場合、領収書の枚数が少なければ、1件1件直接入力するのが一番簡単です。

枚数が多い場合は、「医療費通知(医療費のお知らせなど)、医療費集計フォーム、 医療費控除の明細書」を活用することになります。

医療費通知書で医療費控除がほとんどカバーされている場合は、医療費通知書を利用(またはマイナポータル連携)して、漏れている分を1件づつ入力しましょう。

医療費通知書がない場合や、漏れているものが多くある場合は、医療費集計フォームか医療費控除の明細書を活用しましょう。

医療費集計フォームでも医療費控除の明細書でも、入力する項目や手間はあまり変わりませんが、医療費集計フォームを利用すると明細書を提出する手間がかからないためお勧めです。

e-Taxで医療費控除はいつからいつまでできるの?

医療費控除の場合は税金を還付してもらう申告(還付申告)です。還付申告については申告時期が決められていません。

よって、医療費控除のみの申請であれば、税務署が混んでいる確定申告の時期ではなく、あとからゆっくりと空いている時間に申請することができます。

ただし、申告期限は定められていて、医療費を支払った年の翌年の1月1日から5年間です。

5年を越えてしまうと医療費控除の申請ができなくなりますので、忘れないうちに、早めに申請しましょう。

領収書はいつ、どうやって提出するの?保管は必要?

平成29年分の確定申告からは医療費の領収書の提出はいらなくなり、それに代わって、医療費控除の明細書を提出することになりました。

ただし、申告後に税務署から領収書の提示を求められる可能性もありますので、5年間保存する必要があります。

マイナンバーの通知カードならあるけど、代用できる?

パソコンやスマホでマイナンバーカードを読み込む必要がありますので、通知カードでは代用できません。

マイナンバーカードを作成すれば良いですが申請してから受け取るまで、最低でも1ヶ月くらいかかります。間に合わなければ、確定申告書類を直接税務署に提出するか、または郵送しましょう。

マイナンバーカードを利用する方法と、「ID・パスワード方式」のどちらがいいの?

どちらを使ってもe-Taxの機能は同じですが、マイナンバーカードを利用する方法では、ICカードリーダーやマイナポータルAPに対応したスマホが必要です。

一方で、国税庁としては「ID・パスワード方式は、マイナンバーカードおよびICカードリーダーが普及するまでの暫定的な対応」との扱いで、将来的にはマイナンバーカード利用に統一していく方針のようです。

使う頻度が少ない場合は「ID・パスワード方式」でもいいですが、これからも継続して確定申告を行っていく方は、最初からマイナンバーカード利用にしておいたほうが無難だと思います。

まとめ

e-Taxを利用して、スマホまたはパソコンで医療費控除の確定申告をする方法を紹介しました。

以下のような方はe-Taxを利用した医療費控除の申告(確定申告)がおすすめでしょう。

- 今後も継続して確定申告をする予定の人

- 仕事等が忙しく、書類の記入や提出の時間が取りづらい人

マイナンバーカードを持っていなくて、ID・パスワード方式を発行してもらうのも大変な方でも、e-Taxで「印刷して提出」を選べば、スマホ・PCを使って医療費控除を入力後、印刷して書類を提出することもできます。

入力方法も今回説明した内容と同じですので、利用してみると良いでしょう。