年末調整の還付金・追加徴収の勘定科目と仕訳方法

年末調整は年に1回しかないため、還付金や追加徴収がある場合、どの勘定科目を利用してどのように仕訳すればいいか迷うかもしれません。

年末調整の還付金・追加徴収の勘定科目と仕訳方法について、具体例を出しながらわかりやすく解説します。

目次

1.経理担当者の年末調整と仕訳

年末調整とは、従業員(アルバイトを含む)の毎月の給料から天引きした源泉所得税を、本来の正しい年間の所得税に再計算する業務です。

天引きされた源泉所得税(※)と年末調整で計算された所得税を照合し、天引きされた源泉所得税が多い場合は従業員へ還付を行います。逆に、天引きされた源泉所得税が少ない場合は、従業員から不足分の徴収を行います。

毎月の給料から天引きされる源泉所得税から年末調整での還付、または徴収までの一連の流れには仕訳が必要になります。

※ここでは、源泉徴収された所得税を「源泉所得税」と記載しています。

2.毎月の給料支払い時の仕訳

毎月の給料支払い時には、「従業員の給料の額(社会保険料控除後)」と「扶養の人数」によって天引きされる源泉所得税額が決まります。

会社は、従業員から天引きした源泉所得税を預かり、翌月10日までに税務署へ納付を行わなければなりません。給料支払い時と源泉所得税の仕訳をみていきましょう。

モデルケースの条件

例として、従業員の8月分の給料300,000円から以下を天引きした残額252,930円を、8月25日に従業員へ振り込み、預かった源泉所得税7,070円を翌月10日に税務署に納付した場合の仕訳を見てみましょう。

- 社会保険料35,000円

- 源泉所得税7,070円

- 住民税5,000円

給料支払い時の仕訳

| 借方 | 摘要 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|---|

| 給料手当 | 300,000円 | 8月給料 | 普通預金 | 252,930円 |

| 8月社会保険料 | 預り金 | 35,000円 | ||

| 8月源泉所得税 | 預り金 | 7,070円 | ||

| 8月住民税 | 預り金 | 5,000円 | ||

| 300,000円 | 合計 | 300,000円 | ||

天引きする項目は、会社が従業員から預かり納付を行うため、勘定科目は「預り金」(流動負債)になります。

源泉所得税納付時の仕訳

| 借方 | 摘要 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|---|

| 預り金 | 7,070円 | 8月源泉所得税 納付 | 普通預金 | 7,070円 |

預かった源泉所得税の納付は、原則翌月10日までに納付を行わなければなりません。

ただし、常時雇用する従業員やパートの人数は10人未満の小規模の事業者の場合は、年に2回(7月10日と1月20日)納付を行う「源泉所得税の納期の特例」を選択することができます。

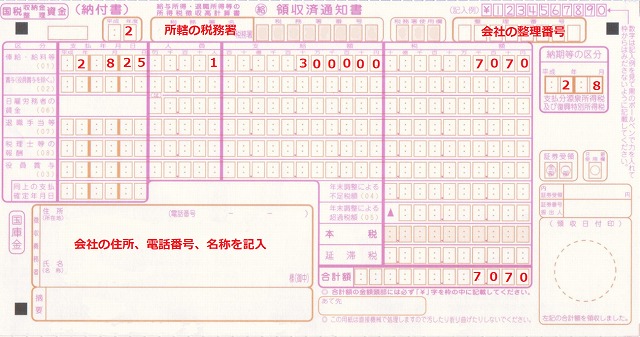

納付書の書き方(毎月納付)

3.年末調整で還付・追加徴収する時の勘定科目と仕訳

(1)年末調整で還付する時の勘定科目と仕訳

1年を通して従業員の給料や扶養の人数が増加したり、生命保険料控除の適用を受けるなどの理由で、天引きした源泉所得税の金額の方が年末調整で計算した所得税の年税額より多くなる場合、差額を従業員に還付します。

従業員へ源泉所得税を現金で還付する際の仕訳は、次の通りです。

年末調整で15,000円が還付になる場合

今までの預り金を相殺します。

| 借方 | 摘要 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|---|

| 預り金 | 15,000円 | 年末調整による源泉所得税の還付 | 現金 | 15,000円 |

実務上では、12月の給料が確定した時点で年末調整を行い、12月または1月の給料の支給時に年末調整の還付を行います。そのため、給料支給の仕訳に年末調整の還付を含めたところで会計処理を行うことになります。この場合の仕訳は、次のようになります。

12月の給料支払い時に年末調整の還付を行う場合

| 借方 | 摘要 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|---|

| 給料手当 | 300,000円 | 12月給料 | 普通預金 | 267,930円 |

| 12月社会保険料 | 預り金 | 35,000円 | ||

| 12月源泉所得税 | 預り金 | 7,070円 | ||

| 12月住民税 | 預り金 | 5,000円 | ||

| 預り金 | 15,000円 | 年末調整還付 | ||

| 315,000円 | 合計 | 315,000円 | ||

(2)年末調整で徴収する時の勘定科目と仕訳

年末調整で計算した所得税の年税額が、毎月の給料から天引きした源泉所得税の金額より多くなる場合は、従業員より不足額の徴収を行います。従業員から不足分を直接現金で徴収する場合は、次の仕訳になります。

年末調整で15,000円が徴収になる場合の仕訳

預り金がさらに増えます。

| 借方 | 摘要 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|---|

| 現金 | 15,000円 | 年末調整による源泉所得税の徴収 | 預り金 | 15,000円 |

還付の時と同様に、不足分を徴収する場合も12月または1月の給料の支給時に年末調整の不足分の徴収を行います。

12月の給料支払い時に年末調整の徴収を行う場合の仕訳

| 借方 | 摘要 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|---|

| 給料手当 | 300,000円 | 12月給料 | 普通預金 | 237,930円 |

| 12月社会保険料 | 預り金 | 35,000円 | ||

| 12月源泉所得税 | 預り金 | 7,070円 | ||

| 12月住民税 | 預り金 | 5,000円 | ||

| 年末調整徴収 | 預り金 | 15,000円 | ||

| 300,000円 | 合計 | 300,000円 | ||

4.国に納付する時の仕訳

従業員への年末調整の還付または徴収の処理の後は「源泉所得税の納付書」を作成し、原則1月10日までに納付を行わなければなりません。以下それぞれのケースの納付書の書き方と納付時の仕訳を見ていきましょう。

- 年末調整で還付がある場合

- 年末調整で徴収がある場合

- 年末調整で還付も徴収もある場合

(1)年末調整で還付がある場合の納付書の書き方と仕訳

例として、下記の場合(12月25日支給)の納付書の書き方を見てみましょう。

- 12月の給料300,000円(源泉所得税が7,070円)

- 12月の賞与500,000円(源泉所得税が27,000円)

- 年末調整の還付15,000円

12月分給料と賞与の源泉所得税額の合計から年末調整の還付額を差引いた金額を1月10日までに納付を行います。

納付時の仕訳

源泉所得税額を納税すれば、基本的には、「預り金」勘定科目が0になります。

| 借方 | 摘要 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|---|

| 預り金 | 19,070円 | 12月源泉所得税納付(年末調整を含む) | 普通預金 | 19,070円 |

(2)年末調整で徴収がある場合の納付書の書き方と仕訳

上記と同様の12月の給料と賞与の源泉所得税額で、年末調整不足分の徴収が10,000円の場合の納付書の書き方は以下の通りです。

12月分給料と賞与の源泉所得税額の合計から年末調整不足分の徴収額を加算した金額を1月10日までに納付を行います。

納付時の仕訳

| 借方 | 摘要 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|---|

| 預り金 | 44,070円 | 12月源泉所得税納付(年末調整を含む) | 普通預金 | 44,070円 |

(3)年末調整で還付も徴収もある場合の納付書の書き方と仕訳

複数の従業員の年末調整を行い、還付になる従業員と徴収になる従業員がいる場合は、還付と徴収をそれぞれの欄に記載して納付書を作成します。

例として、従業員5人の合計額が以下になる場合の納付書の書き方を見てみましょう。

- 12月の給料1,500,000円(源泉所得税が35,350円)

- 12月の賞与2,500,000円(源泉所得税が135,000円)

- 年末調整の還付60,000円

- 年末調整の徴収20,000円

年末調整で還付と徴収のどちらもある場合は、それぞれ12月と賞与の源泉所得税の額に加算・減算して納付税額を求めます。

納付時の仕訳

| 借方 | 摘要 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|---|

| 預り金 | 130,350円 | 12月源泉所得税納付(年末調整を含む) | 普通預金 | 130,350円 |

(4)還付が12月の源泉所得税を上回る場合

年末調整の還付額が納税額を上回る場合は、0円の納付書を作成して税務署へ提出しなければなりません。

例として従業員5人の合計額が以下になる場合の納付書の書き方を見てみましょう。

- 12月の給料1,500,000円(源泉所得税が35,350円)

- 12月の賞与2,500,000円(源泉所得税が135,000円)

- 年末調整の還付200,000円

12月の給料と賞与の源泉所得税合計額170,350円を年末調整の還付額(200,000円)を上回った場合は、差引くことができなかった金額(29,650円)を納付書の左下に「年末調整還付未済額」として記載します。年末調整還付未済額は繰り越されますので、翌月の源泉所得税の納付額から差し引くことになります。

年末調整の還付が12月の源泉所得税を上回る場合は、源泉所得税の納付が必要ありませんので、仕訳は発生しません。

5.年末調整の勘定科目|預り金・立替金とは

給料から源泉所得税や社会保険料を天引きする場合には、会社は従業員から金銭を預かり、納付を行うため「預り金」という勘定科目を使用します。給料の仕訳、年末調整の仕訳を行う際に「預り金勘定」を適正に処理していくことは会計処理を行う上でとても重要です。

(1)預り金勘定で仕訳を行う取引

預り金勘定で仕訳を行う取引には、次のようなものがあります。

従業員の給料から天引きする

- 社会保険料

- 雇用保険料

- 源泉所得税

従業員以外の取引

- 税理士や弁護士に支払う報酬にかかる源泉所得税

- 原稿料や講師料などの特定の報酬にかかる源泉所得税

(2)預り金勘定は毎月照合を行おう

預り金勘定は、会社が金銭を預かった場合に計上し、納付や支払いを行った時に預り金のマイナスで計上します。

そのため、毎月管理を行わなければ「どの取引が、いくら残高があり、その残高が適正かどうか」分からなくなってしまいます。特に年末調整時の源泉所得税の預り金の管理を適正に行っていなければ、次の年にまで影響があるため預り金の照合を徹底させましょう。

例外的に「年末調整での還付が12月の源泉所得税を上回る場合」は、年末調整還付未済額が発生するため、源泉所得税にかかる預り金勘定がマイナスになってしまいます。

翌月の源泉所得税納付時に充当されるため、預り金をマイナスのままにしておいても問題ありませんが、マイナスが分かりにくい場合はマイナス部分を立替金として処理を行っても問題ありません。

年末調整で還付が12月の源泉所得税を上回る場合の仕訳

| 借方 | 摘要 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|---|

| 現金 | 170,350円 | 12月源泉所得税 | 預り金 | 170,350円 |

| 預り金 | 170,350円 | 年末調整による源泉所得税の還付 | 現金 | 200,000円 |

| 立替金 | 29,650円 | |||

まとめ

いかがでしょうか。今回は企業担当者の方々に向けて「年末調整の仕訳」について解説しました。そのほか、各種書類の解説や計算方法の解説については下記の記事で扱っていますので、ぜひ併せてご覧くださいね!