軽減税率の対象、飲食料品の範囲はどこまで?

軽減税率8%の対象は、簡単に要約すれば、次の2つです。 飲食料品 新聞 よく言われるような「生活必需品」…[続きを読む]

消費税が8%から10%に増税されました。

具体的にいつから?始まったのでしょうか。そもそも、なぜ増税されたのでしょうか?

皆様の疑問を解決します。

目次

消費税10パーセントが始まったのは、2019年(令和元年)10月1日からです。8%から10%になり、2%分の増税になりました。

たとえば、税抜100円のペンであれば、今までは税込で108円でしたが、10月1日以降は、税込110円になりました。

ちょうど10%ですので、計算は楽になりましたが、ますます負担が大きくなりました。

ただし、同時に「軽減税率」というものが導入されました。食品と新聞が対象になり、増税前と同じ8%のままになっています。

軽減税率について、もっと細かく知りたい方は、下記をご覧ください。

なお、過去、消費税が3%、5%、8%に増税された時期を知りたい方は「【参考】過去の消費税の増税」をご覧ください。

なぜ、消費税が10%に増税されたのか、理由を簡単に説明します。

現在の日本は、少子高齢化による現役世代の減少と高齢者の増加という大きな問題を抱えています。 現役世代の減少は税金や社会保険料などの国の収入を減らし、高齢者の増加は医療費をはじめとする社会保障費を増大させます。

この増え続ける社会保障費の財源を確保することが消費税増税が行われる目的の一つです。

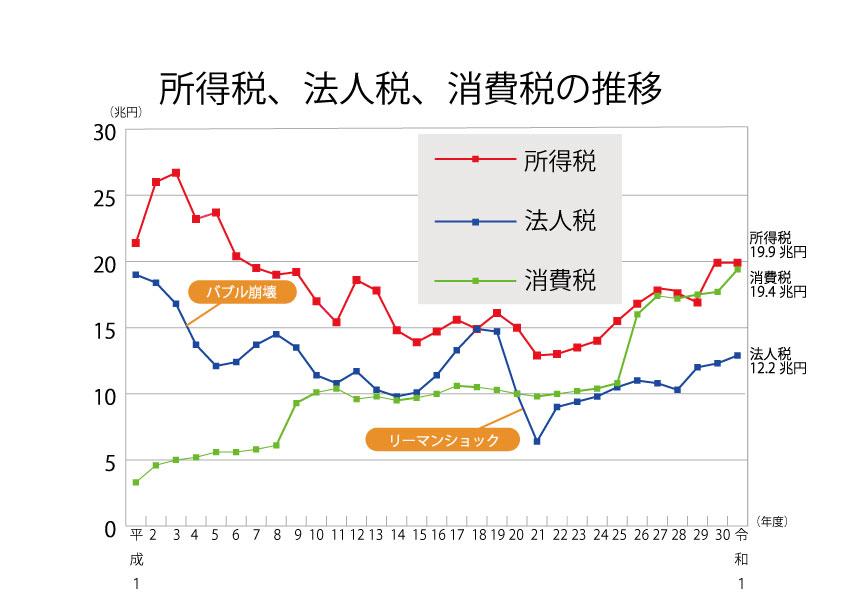

所得税や法人税の増税を行うことでも税収は増えますが、それでは現役世代に集中した負担をかけてしまうことになるので、高齢者を含めた国民全体で広く負担する消費税がふさわしいとされました。

また次のグラフを見ると分かるように、所得税や法人税は利益部分に課税される税金であるため、不景気になると税収が減少してしまいます。

しかし、これに対して消費税は景気に左右されにくく安定した税収を得ることができます。

消費税を8%から10%に増税することにより増える税収は、約5.6兆円と見込まれ、その使い道は次のように予定されていました。

| 増税分 | 使途 | |

|---|---|---|

| 約5.6兆円 | 約2.8兆円 | 借金(国債)の返済 |

| 約1.7兆円 | 教育・子育ての充実 | |

| 約1兆円 | 社会保障の充実 | |

幼児教育のために使われる額は全体の3割となっており、国債の返済の次に重点が置かれていることが分かります。

具体的には幼稚園や保育園の保育料無償化で、全世帯の3~5歳(低所得世帯は0~2歳)の保育料が無料になります。子育て世代の人にとっては非常に助かる政策です。

消費税率8%や10%を「高い!」と思っている人は多いでしょう。しかし、世界で比較してみると実はむしろ低い方なのです。

(消費税(付加価値税)の標準税率(2018年1月現在))

(消費税(付加価値税)の標準税率(2018年1月現在))

【出典】税の国際比較 | 税の学習コーナー|国税庁

北欧やヨーロッパの国々では消費税率20%を超える国が多くあります。25%ともなれば購入金額の1/4ですから、かなりの金額ですね。

しかし多くの税金を支払うかわりに充実した社会保障が還元されているので、国民の生活が苦しいというわけではないのです。

さらに幅広く軽減税率が適用されており、イギリスやスウェーデンでは食料品や医薬品は消費税がかかりません。

このような諸外国の軽減税率をお手本にして、我が国でも消費税10%への増税に合わせて軽減税率が導入されました。

2019年の参院選に際して、安倍首相は、「10%増税後は今後10年くらいの間はあげる必要はない」という発言をしていますので、現政権においては、10%増税以降は、しばらくは消費税率は引き上げられることはないかもしれません。

2020年9月、安倍首相の辞任の意向を受けて、自民党総裁選が行われることになり、立候補している菅義偉官房長官は、一度、9月10日のテレビ番組で「消費税は引き上げざるを得ない」というコメントを出しながらも、翌日9月11日の記者会見で「安倍晋三首相は今後10年上げる必要がないと発言した。私も同じ考えだ」として、しばらくの間の増税を否定しています。

しかし、消費税が10%に増税されましたが、軽減税率制度や、各種の増税対策(ポイント還元、他の税金の減税)のため、当初より思ったほどの財政改善の効果は見込めません。

少子高齢化で社会保障費は毎年約5,000億円くらい増えていますので、社会保障に充てる財源としてはすぐに足りなくなるでしょう。

さらに、2020年初めから発生した新型コロナウイルス感染症の対策として、全国民への現金給付や、企業への融資支援など、多額の財政出動をしており、政府の財政赤字も増えています。

「4.諸外国の消費税事情」でも掲載したとおり、ヨーロッパ各国では税率20%程度の国が多いですので、日本の消費税もそのくらいまで増税されるのではという声があります。

IMF(国際通貨基金)は、高齢化によって増大する社会保障費を賄うために、消費税を2030年までに15%、2050年には20%にする必要があるとしています。

また、2019年4月15日、OECD(経済協力開発機構)は、「日本の財政健全化のためには消費税を26%まで引き上げる必要がある」という声明を発表しました。

10%でさえ大きな負担というイメージなのに、26%というのは途方もない数字です。

2020円は誰も予測していなかった、新型コロナウイルス感染症に見舞われ、経済対策として日本では約200兆規模の財政出動を迫られました。

消費税10%に増税された時とは状況が一変し、コロナ復興のための消費税15%増税論も政府内で出てきているようです。

コロナ禍で生活が困窮している人が増えており、政府としてはさらに出費を迫られますので、今後の動きが注目されるでしょう。

消費税10%増税以降、消費は落ち込み、2019年10~12月期GDPは、前期比1.8%減、年率換算では7.1%減となりました。

さらに、2020年になってから新型コロナウイルスが全世界で流行し、人の移動が制限されたり、イベントが自粛されるなど、経済に大きな影響が生じています。

2020年1-3月期の実質GDP成長率(2次速報)は前期比0.6%減、年率2.2%減、そして、2020年4-6月期の実質GDP(2次速報)は前期比7.9%減、年率28.1%減という驚異的な落ち込みとなっています。

このような状況の中で、政府は、中小企業への無利子・無担保での融資や、全国民への現金給付など、各種の財政出動を行っています。

一部の世論では、消費税を一時的に減税すべきであるという意見もありますが、今のところ、消費税減税の話題はまったく政府からは出ていません。

10%に増税したばかりですし、減税するにも、政府・企業の対応が必要ですので、なかなか難しいのかもしれません。

参考情報として、過去に消費税が増税された(始まった)時期をあげておきます。

1989年(平成元年)4月1日、はじめて消費税が導入されました(竹下登首相のとき)。そのときの税率は3%でした。ちょうど、平成が始まった年でもあります。

今まではあまり必要なかった1円玉が大量に発行されました。

初めてのことであり、混乱も予想されましたが、徐々に消費者の間で浸透していき、やがて、日常の一コマとなりました。

1997年(平成9年)4月1日、消費税が5%に増税されました(橋本龍太郎首相のとき)。

消費税5%に増税されて以来、17年間、同じ税率が続きました。

2014年(平成26年)4月1日、消費税が8%に増税されました(安倍晋三首相のとき)。

もともとは、2012年、民主党政権(野田佳彦首相)のときに、増税が決定されていました。

税込み価格だと金額が大きくなり消費に影響を及ぼす可能性が懸念され、期間限定で税別価格での表示が認められました。