【2026年版】住民税は年収いくらからかかる?非課税世帯は年収いくらから?

一定の収入がある人はみな、住民税を支払います。

それでは、住民税がかかる「一定の収入」(年収 or 所得)はいくらなのでしょうか?

また、住民税がかからない「非課税世帯」とはどんな家庭のことを指すのでしょうか?

この記事では、住民税がかかる/かからないときの、年収(所得)条件について解説します。

この記事ではこんな疑問にお答えします

- 住民税は年収いくらからかかるの?

- 払わなくていいケースもあるの? その条件は?

目次

1. 住民税を払わなくていい人・住民税がゼロ円の人とは?

住民税とは1月1日に住所がある都道府県、市町村に納める税金です。住民税は教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理といった生活に身近な行政サービスの費用を賄います。

基本的にすべての人に課税されますが、以下に挙げたような要件に該当する人は住民税がゼロ円となり非課税となります。

- 生活保護を受給している方

- 未成年者で前年の所得が135万円以下(給与収入だけなら204万4000円未満)の方

- ひとり親および寡婦で前年の所得が135万円以下(給与収入だけなら204万4000円未満)の方

- 障害者の方で前年の所得が135円万(給与収入だけなら204万4000円未満)以下の方

- 年収が一定以下の方

生活保護を受給している方

行政の生活支援を受けている方は住民税が非課税となります。

未成年者

18才未満の未成年者は、前年の所得が135万円以下(給与収入204万円4000円未満)であれば住民税はかかりません。

ひとり親および寡婦

ひとり親および寡婦に該当する方で前年の合計所得金額が、135万円以下の場合、住民税は非課税となります。以前は婚姻歴のある寡婦(寡夫)のみを対象としていましたが、「未婚のひとり親」に対する不公平などもあり、2021年度から非課税の対象が拡大しました。また、男性の「寡夫控除」はなくなり、「未婚のひとり親」に一本化されました。

障がい者

障がい者の方で前年の合計所得金額が、135万円以下の場合、住民税は非課税となります。

年収が一定以下の方

ここまでの条件に当てはまっていない場合も、年収が一定以下であれば住民税はかかりません。年収いくらまでなら住民税がかからないかは扶養家族などの人数によっても異なりますので、次章で詳しく説明します。

2. 住民税(均等割)は年収いくらからかかる?

住民税には「均等割」と「所得割」があり、住民税の支払額は均等割と所得割のそれぞれの金額を合計した金額となります。住民税がゼロ円となるのは均等割と所得割がいずれもゼロ円(非課税)となる場合です。

一般的に「住民税非課税」とは、均等割が非課税のこと

「住民税の均等割が非課税となる所得の金額」は「所得割が非課税となる所得の金額」よりも低いため、均等割が非課税であれば所得割も非課税、つまり住民税全体が非課税となります。この状態を、一般的に「住民税非課税」といいます。

ここでは、年収がいくらまでなら均等割が非課税(住民税全体が非課税)になるのかを解説します。

なお、さきほど説明しましたが、以下の条件にあてはまる方は、前年の所得が、ここで解説する金額以上であっても住民税非課税となります。

- 1月1日時点で生活保護を受給している

- ひとり親および寡婦、未成年者、障がい者の方で前年の所得金額が135万円以下(給与収入のみであれば年収204万4000円未満)

(1)住民税の均等割が非課税になる年収(所得)は?

前年の合計所得金額が、各地方自治体の定める金額以下の方は、住民税の均等割(住民税全体)が非課税となります。1級地(東京23区など)の例を見てみましょう。

※地域によって、非課税となる金額が違います。「1級地」の意味については、別途説明します。

扶養している配偶者・家族がいる場合

前年の所得が以下の金額以下であれば均等割が非課税となります。

「同一生計配偶者」とは、年間所得58万円(給与収入だけなら123万円)以下の、配偶者のことです。

「扶養親族」とは、年間所得58万円(給与収入だけなら123万円)以下の、子ども・親など、その人が扶養している親族のことです。この「扶養親族」の人数には、16歳未満の子どもを含みます。

単身者の場合

単身者の方は、前年の所得が45万円以下の場合は住民税均等割が非課税となります。均等割と所得割の条件は同じですので、所得割も非課税となります。

例えば給与収入のみだけの、一人ぐらしの方であれば目安となる年収では110万円、所得では45万円となります。

(2)給与収入の場合の、住民税(均等割)が非課税となる年収(所得)

住民税(均等割)が非課税となる、所得と給与収入(年収)について、世帯の人数(扶養人数)ごとに整理しました。

この年収以下だと、住民税非課税になります。

| 世帯の人数 | 所得 | 給与収入(年収) |

|---|---|---|

| 1人(単身) | 45万円 | 110万円 |

| 2人(扶養1人) | 101万円 | 166万円 |

| 3人(扶養2人) | 136万円 | 205万円 |

| 4人(扶養3人) | 171万円 | 255万円 |

| 5人(扶養4人) | 206万円 | 305万円 |

2025年から2026年にかけて、給与所得控除額の最低ラインが10万円アップしたことにより、次の場合だけ、住民税非課税になる給与収入が変更されています。

- 1人(単身):100万円→110万円

- 2人(扶養1人):156万円→166万円

(3)年金収入の場合の、住民税(均等割)が非課税となる収入(所得)

次に、公的年金収入だけある場合(年金受給者)の、住民税(均等割)が非課税となる所得と、年金の収入金額について、世帯の人数(扶養人数)ごとに整理しました。

65歳未満と65歳以上で、公的年金等控除額が異なるため、条件の金額が異なります。

この収入以下だと、住民税非課税になります。

| 世帯の人数 | 所得 | 年金収入 (65歳未満) |

年金収入 (65歳以上) |

|---|---|---|---|

| 1人(単身) | 45万円 | 105万円 | 155万円 |

| 2人(扶養1人) | 101万円 | (※1) 171万円 | 211万円 |

| 3人(扶養2人) | 136万円 | 218万円 | 246万円 |

| 4人(扶養3人) | 171万円 | (※2) 264万円 | 281万円 |

| 5人(扶養4人) | 206万円 | (※3) 311万円 | 316万円 |

※1 正確には、1,713,334円

※2 正確には、2,646,667円

※3 正確には、3,113,334円

「155万円の壁」「211万円の壁」は同じまま

よく「155万円の壁」「211万円の壁」という年収の壁を耳にすると思いますが、これは、65歳以上で年金収入がある人の、住民税非課税となる年収の壁です。

- 1人(単身):155万円の壁

- 2人(扶養1人):211万円の壁

2026年も、今までと変わらず同じままです。

3. 住民税(均等割)は年収いくらからかかる?

住民税の均等割の支払いは必要でも、所得割の方は非課税になることもあります。ここからは、所得割が非課税になる年収(所得)の条件について説明していきます。

(1)住民税の所得割が非課税になる年収(所得)は?

前年の合計所得金額が、各地方自治体の定める金額以下の方は、所得割が非課税となります。こちらも、1級地(東京23区など)の例を見てみましょう。

扶養している配偶者・家族がいる場合

前年の所得が以下の金額以下であれば所得割が非課税となります。

単身者の場合

前述の通り、単身者の方は前年の所得が45万円以下の場合は均等割も所得割も非課税となります。

(2)給与収入の場合の、住民税(所得割)が非課税となる年収(所得)

住民税(所得割)が非課税となる、所得と給与収入(年収)について、世帯の人数(扶養人数)ごとに整理しました。

この年収以下だと、住民税非課税になります。

| 世帯の人数 | 所得 | 給与収入(年収) |

|---|---|---|

| 1人(単身) | 45万円 | 110万円 |

| 2人(扶養1人) | 112万円 | 177万円 |

| 3人(扶養2人) | 147万円 | (※1) 221万円 |

| 4人(扶養3人) | 182万円 | (※2) 271万円 |

| 5人(扶養4人) | 217万円 | (※3) 321万円 |

※1 正確には、2,216,000円未満

※2 正確には、2,716,000円未満

※3 正確には、3,216,000円未満

(3)年金収入の場合の、住民税(所得割)が非課税となる収入(所得)

次に、公的年金収入だけある場合(年金受給者)の、住民税(所得割)が非課税となる所得と、年金の収入金額について、世帯の人数(扶養人数)ごとに整理しました。

さきほどと同様に、65歳未満と65歳以上で、条件の金額が異なります。

この収入以下だと、住民税非課税になります。

| 世帯の人数 | 所得 | 年金収入 (65歳未満) |

年金収入 (65歳以上) |

|---|---|---|---|

| 1人(単身) | 45万円 | 105万円 | 155万円 |

| 2人(扶養1人) | 101万円 | 186万円 | 222万円 |

| 3人(扶養2人) | 136万円 | (※1) 232万円 | 257万円 |

| 4人(扶養3人) | 171万円 | (※2) 279万円 | 292万円 |

| 5人(扶養4人) | 206万円 | (※3) 326万円 | 327万円 |

※1 正確には、2,326,667円

※2 正確には、2,793,334円

4.住民税が非課税にならないとどのくらい負担がかかる?

均等割

均等割とは、住民税の基本料金に相当し、納税の義務のある住民から平等に一定額を徴収するものです

2025年時点では、市町村民税(特別区民税)部分の均等割額は、3,500円、道府県民税の均等割額は、1,500円となっています。都道府県に収める分と市町村に収める分を合わせて、5000円の納税ということですね。自治体によっては、少し金額が違うところもあります。

この他、道府県民税に森林環境税として300円〜1300円程度を加算している自治体も多くあります。

所得割

所得割とは、納税の義務のある住民がそれぞれの所得に応じて負担するものです(所得が多い人ほど住民税の金額が高くなります)。

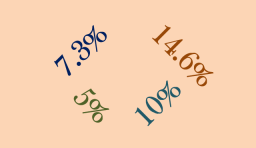

金額は課税所得に対して、市町村民税(特別区民税)が6%、道府県民税が4%(合わせて10%)が基本ですが、自治体によっては増減させている場合もあります。

5.市区町村によって、3種類の年収ラインがある

ここまでにあげた年収(所得)の基準は、東京都23区など都市部(1級地)の場合です。

実は、市区町村によって、住民税の均等割には、主に3段階の年収(所得)の基準があります。(所得割の年収(所得)基準は、全国どこでも同じです。)

(1)自治体の等級(級地制度)について

たとえば、均等割がかからない年収では、次の3段階になります。

| 区分 | 均等割の基準所得 | 均等割の基準年収 | 市区町村の例 |

|---|---|---|---|

| 1級地 | 45万円 | 110万円 | 東京都23区、大阪市、札幌市など |

| 2級地 | 41.5万円 (42万円※) |

106.5万円 (107万円) |

伊勢原市、奈良市、那覇市など |

| 3級地 | 38万円 | 103万円 | 秩父市、阪南市、栃木市など |

※41.5万円の1万円未満を四捨五入して42万円としている自治体もあります。

ここで、「級地」という用語が登場しました。

「級地制度」とは、生活保護法第8条第2項に基づき、各地域における生活様式や物価差等による生活水準の差を踏まえ、最低限度の生活を保障する観点から、生活保護基準に地域差を設けているものです。

「1級地-1」「1級地-2」「2級地-1」「2級地-2」「3級地-1」「3級地-2」の6つの区分があります。

ただし、住民税の計算上は、大きく分けて、「1級地」「2級地」「3級地」の3つの区分です。

それぞれの市区町村がどの区分に当たるかは、Wikipediaの「級地制度」に詳しく記載されています。

(2)住民税の均等割が非課税になる年収条件は3種類

「1級地」「2級地」「3級地」で、住民税の均等割が非課税になる所得の条件が少しずつ違います。

均等割が非課税となる前年の所得の条件をそれぞれ記載します。

1級地

単身者 :45万円

2級地

単身者 :41.5万円

または

単身者 :42万円

一部の市区町村で、例外がありますが、だいたい、どちらかです。

3級地

単身者 :38万円

または

単身者 :38万円

一部の市区町村で、例外がありますが、だいたい、どちらかです。

給与収入の場合 年収の目安

これら3種類の、給与収入の場合の年収の目安です。

この年収以下だと、住民税非課税になります。

| 世帯の人数 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |

|---|---|---|---|

| 1人(単身) | 110万円 | 106万円 | 103万円 |

| 2人(扶養1人) | 166万円 | 156万円 | 147万円 |

| 3人(扶養2人) | 205万円 | 188万円 | 175万円 |

| 4人(扶養3人) | 255万円 | 232万円 | 209万円 |

| 5人(扶養4人) | 305万円 | 277万円 | 249万円 |

年金収入の場合 公的年金収入の目安

3種類の、公的年金収入の場合の年収の目安です。

この収入以下だと、住民税非課税になります。

| 世帯の人数 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |

|---|---|---|---|

| 1人(単身) | 100万円 | 101万円 | 98万円 |

| 2人(扶養1人) | 171万円 | 159万円 | 147万円 |

| 3人(扶養2人) | 218万円 | 201万円 | 184万円 |

| 4人(扶養3人) | 264万円 | 243万円 | 221万円 |

| 5人(扶養4人) | 311万円 | 285万円 | 259万円 |

| 世帯の人数 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |

|---|---|---|---|

| 1人(単身) | 155万円 | 151万円 | 148万円 |

| 2人(扶養1人) | 211万円 | 201万円 | 192万円 |

| 3人(扶養2人) | 246万円 | 233万円 | 220万円 |

| 4人(扶養3人) | 281万円 | 264万円 | 248万円 |

| 5人(扶養4人) | 316万円 | 296万円 | 276万円 |

※1万円未満の値は省略しています。

必ず、お住いの自治体のホームページ等をご確認いただくようにお願いします。

(3)住民税の所得割が非課税になる年収条件は全国どこでも同じ

住民税の所得割が非課税になる条件は、1級地、2級地、3級地、全国どこでも同じです。

単身者 :45万円

6.住民税非課税世帯とは?

(1)住民税非課税世帯とは?

「住民性非課税世帯」とは生計を一にしている(共にしている)世帯の家族全員が、ここまでに解説した条件にあてはまり、住民税非税課税である状態を指します。

生計を一にしているとは必ずしも同居をしている必要はなく、一人ぐらしの子供に仕送りをしているようなケースでは同一世帯とみなされます。同居してもルームシェアなどにより、生計を別にしているようなケースでは別世帯とみなされます。

住民税非課税の適用には申告等は必要ありません。住民税は自治体のほうで計算しますので、非課税になれば、住民税の納付書は送られてきません(決定通知書は送られてきます)。

ただし、後述する国民健康保険料の減免などの優遇措置を受ける際には、市区町村などへの連絡が必要な場合があります。

(2)住民税非課税世帯となる年収のモデルケース

それでは実際に、住民税非課税世帯となるモデルケースをいくつかご紹介します。

なお所得の計算の際に以下の所得については別途税率が定められているため、住民税の計算には含めません。

- 失業給付金

- 通勤手当

- 職業訓練給付金

- 遺族年金・障害年金

- 相続や贈与により得た資産

- 児童手当、児童扶養手当

- 健康保険の保険給付金、育児休業手当金

ここで登場する年収(所得)は、東京23区など1級地の場合です。

一人暮らしの場合

- 20才会社員男性の独身世帯(東京23区)

- 給与収入のみ

このケースでは年収110万(所得45万円)以下であれば均等割・所得割がかからず住民税が非課税となります。

夫婦の場合

- 30才男性会社員(世帯主)と30才主婦の夫婦二人世帯(東京23区)

- 収入は男性の給与のみ

このケースでは世帯主男性の年収が166万(所得101万円)以下であれば夫婦の均等割・所得割がかからず住民税が非課税となります。

子供がいる家庭の場合

夫婦と子供の3人世帯で収入は男性の給与収入のみの場合

- 30才男性会社員 世帯主

- 30才女性主婦 収入なし

- 5才娘

このケースでは世帯主男性の年収206万円未満(所得136万円以下)であれば夫婦の均等割・所得割がかからず住民税が非課税となります。

7.住民税非課税世帯のメリット

住民税が非課税の世帯には、さまざまな優遇が受けられます。具体的には、下記の通りです。

- 介護保険料が軽減される

- 国民健康保険料や国民年金の負担料が軽減される

- NHKの受信料が免除される(障がい者が世帯内にいる場合)

- 入学金・授業料の減免や返済義務のない給付型奨学金などの支援の対象に

- 2歳未満の子の保育園などの利用料が無償に

- 新型コロナウイルスの緊急支援策の対象に(終了)

- 入院時の食事代の減免が受けられる。(自治体による)

- 健康診断やがん検診の料金減免などが受けられる(自治体による)

また、住民税が非課税であることによる権利の制限などは特にありません。

最後に

いかがでしたでしょうか。今回は住民税が非課税になる条件について解説しました。

YouTubeでも本記事の内容を解説していますので、ご覧ください。

住民税についてまだ解決していない疑問のある方は、以下の記事もおすすめです。ぜひ併せてご覧ください。