【2024年版】確定申告はスマホで!やり方と注意点を徹底解説

スマホでも確定申告ができます。スマホでの確定申告のメリット、確定申告をスマホで行う具体的なやり方を紹介します。[続きを読む]

確定申告書を手書きで記入するのは大変ですが、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」を使えばスムーズに確定申告ができます。

「確定申告書等作成コーナー」とは何か? 概要や使い方の流れを、実際の画面を使ってわかりやすくお伝えします。

目次

「確定申告書等作成コーナー」とは、インターネットで簡単に確定申告ができるサービスです。

オンラインで確定申告書を作成することができるほか、マイナンバーカードやID・パスワードがあれば、そのまま確定申告書を提出することもできます。

税務署に行かなくても、インターネットで、確定申告が完了できます。

「e-Tax」「確定申告書等作成コーナー」「電子申告」など、インターネットを利用した確定申告は、いろいろな用語で呼ばれています。

だいたい同じ意味で使っていることが多いですが、厳密にいうと違います。

「e-Tax」とは、インターネットを利用した確定申告(電子申告)や書類提出など、国税庁が提供している、すべての税務手続きサービスの総称です。

実は、e-Taxには、次のように様々なシステムがあります。

e-Taxでは、確定申告だけでなく、税務署への届出(個人事業主の開業・廃業届など)や、納税、納税証明書の取得、税務署からの通知確認など、いろいろなことができます。ただ、専用のソフトウェアをパソコンにインストールする必要があり、かなり複雑です。

そこで、「確定申告書の作成と提出」だけに特化したのが「確定申告書等作成コーナー」です。

パソコンかスマートフォンがあれば、インターネット経由で、必要事項を入力して、確定申告書を作成できます。

作成した申告データを、そのまま税務署に送信することも出来ますし、プリンタで作成した申告書を印刷して、書面で郵送か窓口で提出することも出

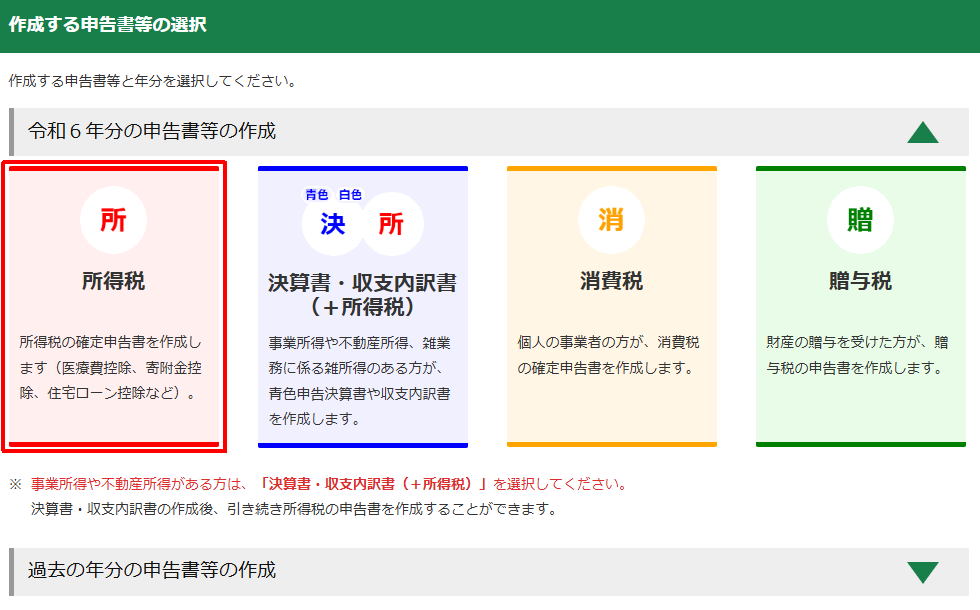

ちなみに、所得税の確定申告書以外にも「決算書・収支内訳書」「消費税申告書」「贈与税申告書」「振替納税の口座振替依頼書」も作成できます。

当初はパソコンからしか利用できませんでしたが、2019年1月からスマホやタブレットでも利用できるようになりさらに便利になりました。

スマホで確定申告をしたいと考えている方はこちらの記事をご覧ください。

確定申告書等作成コーナーを使うと、いろいろなメリットがあります。

確定申告書等作成コーナーを使うメリットは、なんといっても書類の作りやすさです。

アンケートに答えるような形で画面に表示された項目を入力していくだけで申告書類が作成できます。

必要事項は必ず入力しないと先に進めませんので、記入漏れが少なくなります。

入力の際は、源泉徴収票などから収入や控除の額などを入力していきます。

金額に誤りがある場合はシステム上で計算して指摘してくれます。税金の金額は自動的に計算してくれますので、金額の間違いなどはほぼ発生しません。

作成データは、途中であっても保存しておくことが出来ます。

いつでも作成を再開できますので、自身のペースでゆっくりと作成を進められます。

確定申告書等作成コーナーを使って申告したデータは、そのまま保存しておくことが出来ます。

前年に作成コーナーを使って申告していれば、過去のデータを参照してスムーズに申告データの作成を進められます。

確定申告の期間内(2月16日~3月15日)であれば、24時間いつでも利用できますし、インターネットですので、どこからでも確定申告ができます。

医療費控除など税金が戻って来る(還付される)申告の場合は、1月4日くらいから可能です。

ちなみに、ときどきメンテナンス作業をしますので、365日利用可能なわけではありません。

確定申告書等作成コーナーを利用するために、準備が必要なものがいくつかあります。

まずは、確定申告そのものに必要な書類を準備します。

所得や各種控除額を計算する際に使用する書類は、確定申告書等作成コーナーを利用する場合も書面提出をする場合も同様です。

たとえば、年末調整を完了している会社員・サラリーマンが、医療費控除やふるさと納税の還付申告をするために必要な書類は以下の通りです。

次に、確定申告書等作成コーナーを利用するために必要となるものです。

パソコンかスマートフォン(タブレット)のどちらかは必須です。

当然ながら、インターネットにつなぐための回線も必要です。光回線や携帯電話、wi-fiなど、ネットにつながれば何でもOKです。

マイナンバーカードは必須ではありませんが、あると非常に便利です。

「マイナポータル連携」の機能で、医療費の明細や、ふるさと納税の寄付の明細を、自動的に取り込むことができます。入力不要ですので、作業がとても楽になります。

マイナンバーカードの読み取りですが、

もともとスマートフォンで確定申告書等作成コーナーを利用する人は、スマホでマイナンバーカードを読み取ります。

パソコンを利用する人は、ICカードリーダーかスマートフォンのどちらかを利用します。

ICカードリーダーは購入するなどして準備する必要がありますが、何度もやる場合は、あると便利です。

マイナンバーカードがなくても、事前に税務署からID・パスワードを発行してもらえば、確定申告書等作成コーナーできます。

書面提出のみであれば、マイナンバーカードもID・パスワードも不要です。

e-Tax(確定申告書等作成コーナー)の事前準備と必要なものについては、以下の記事で詳しく説明しています。

確定申告書等作成コーナーの利用手順と流れを簡単に説明していきます。

ここでは、パソコンを利用し、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取る手順で説明しますが、基本的な流れは同じです。

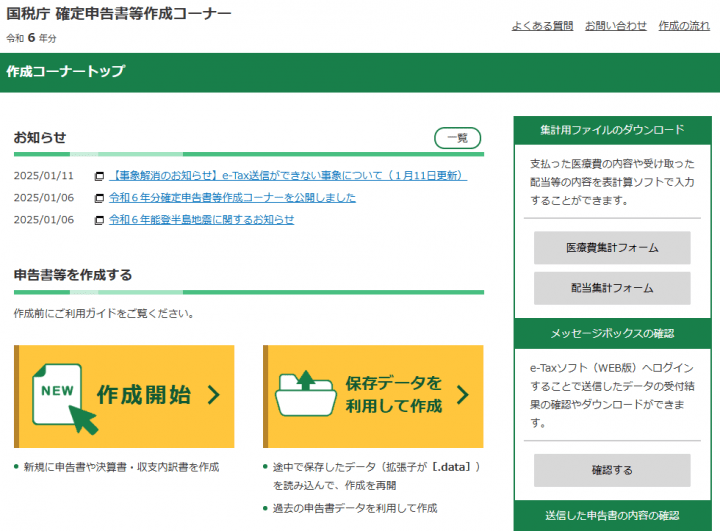

国税庁のホームページから確定申告書等作成コーナーにアクセスします。「作成開始」を押します。

最初に、税務署への提出方法を選択します。

今回は、マイナンバーカードを利用し、スマートフォンで読み取ることにします。

どの書類を作成・申告するのか選択します。また申告する年度も選択できます。

今回は令和6年分の所得税を選択します。

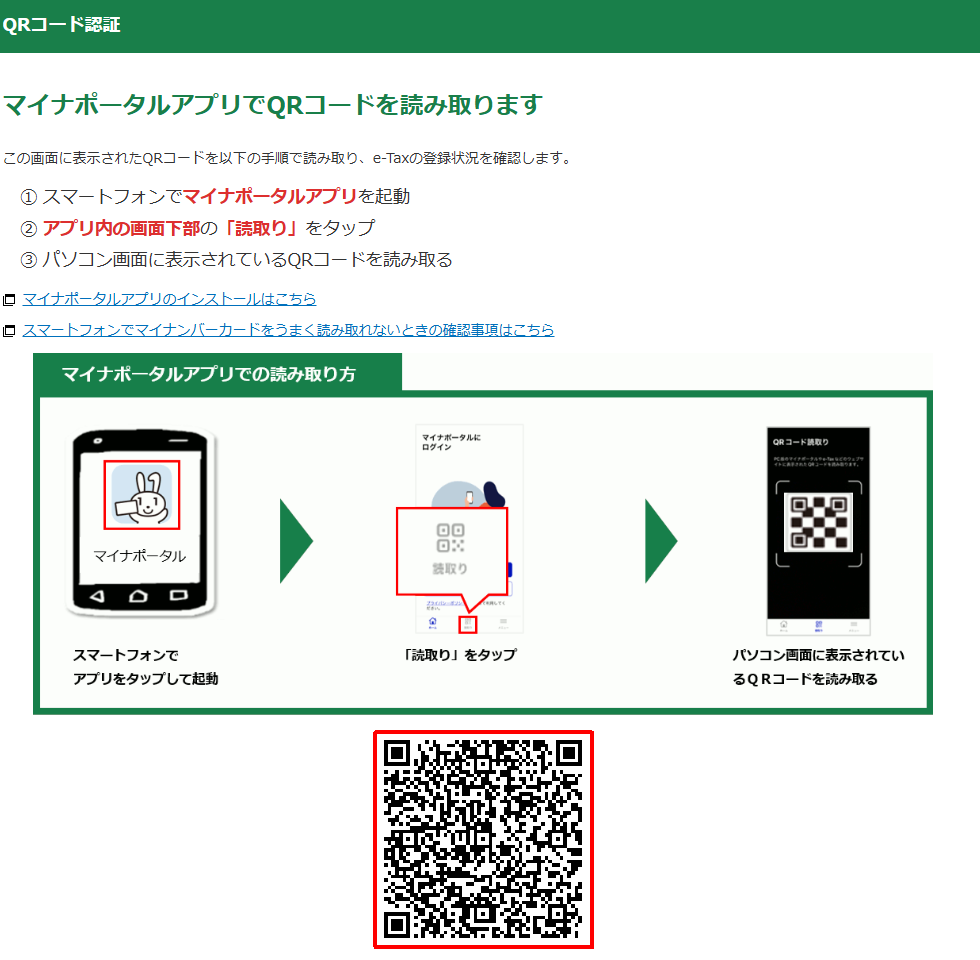

スマートフォンに「マイナポータル」というアプリをインストールします。

スマホにインストールしたアプリから、QRコードを読み取り、指示に従って「利用者用電子証明書」のパスワードを入力し、ログインします。

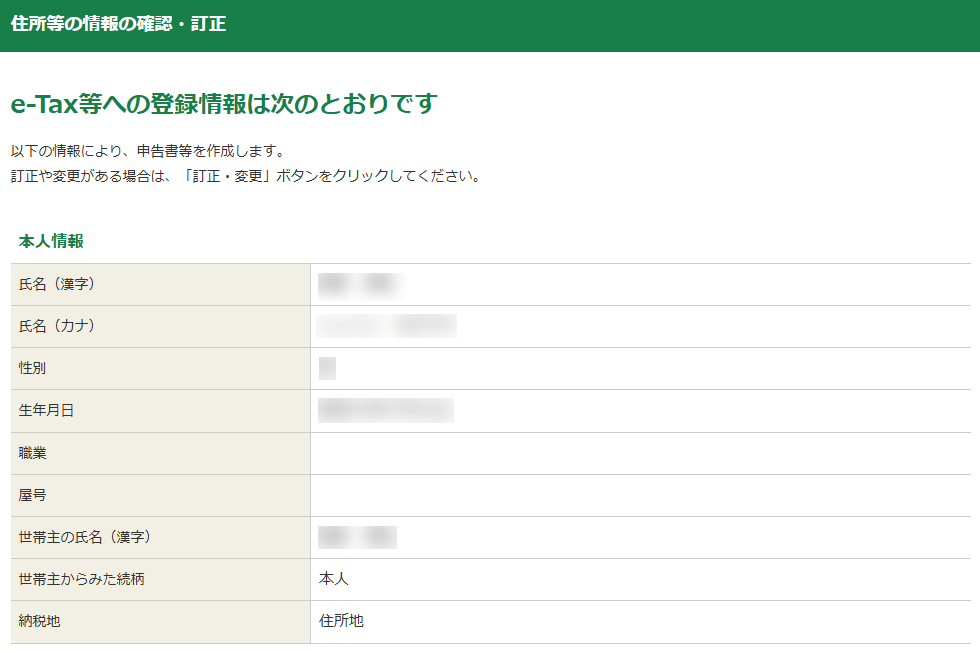

個人の登録情報(氏名・住所・生年月日・性別)が合っているか確認します。

申告する所得を選択します。会社員で給与所得だけの方は、「給与」だけにチェックを入れます。

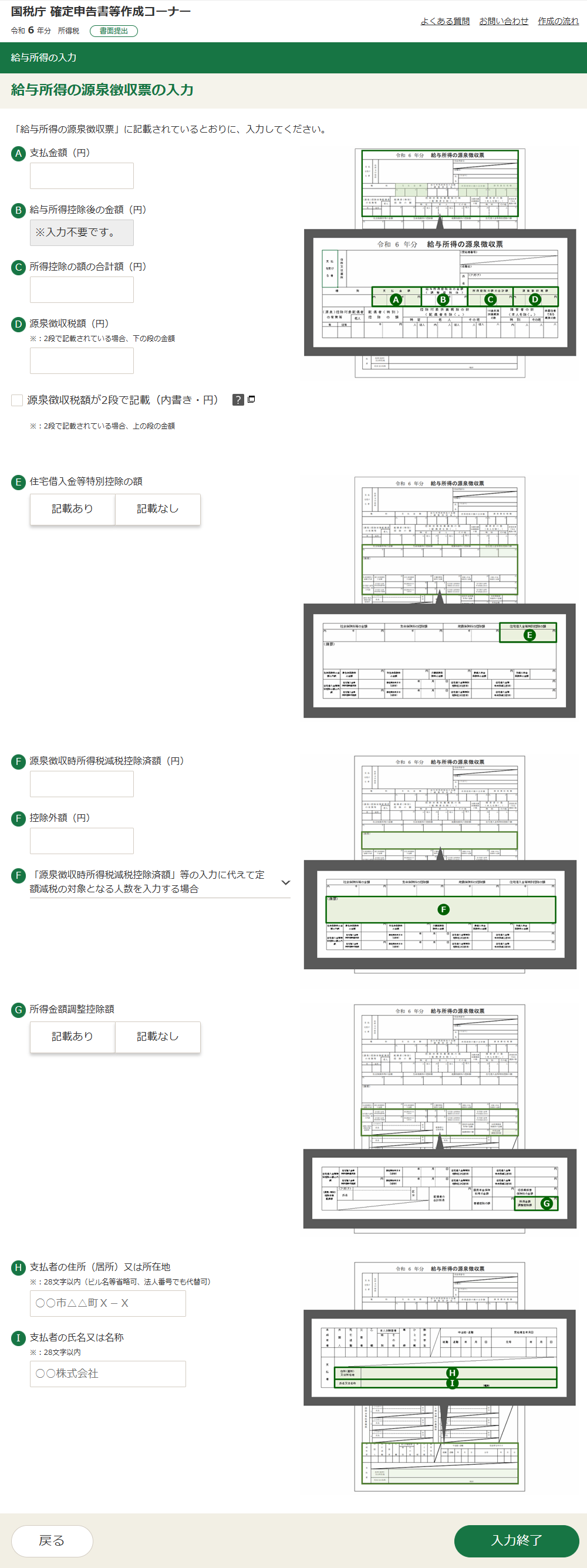

源泉徴収票を見ながら記入します。

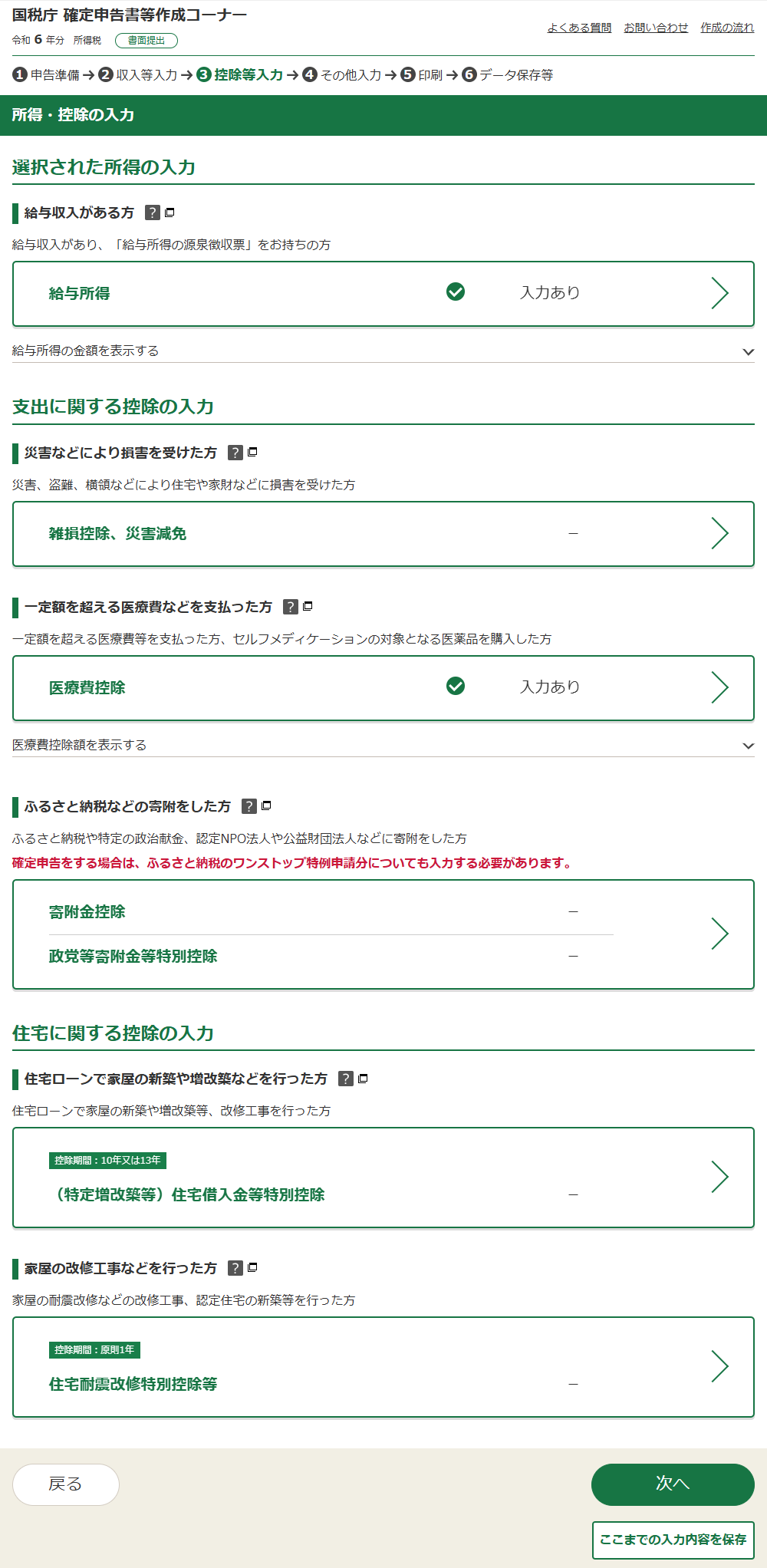

次に、医療費控除や、ふるさと納税の寄付金控除などを入力します。入力すると「入力あり」と表示されます。

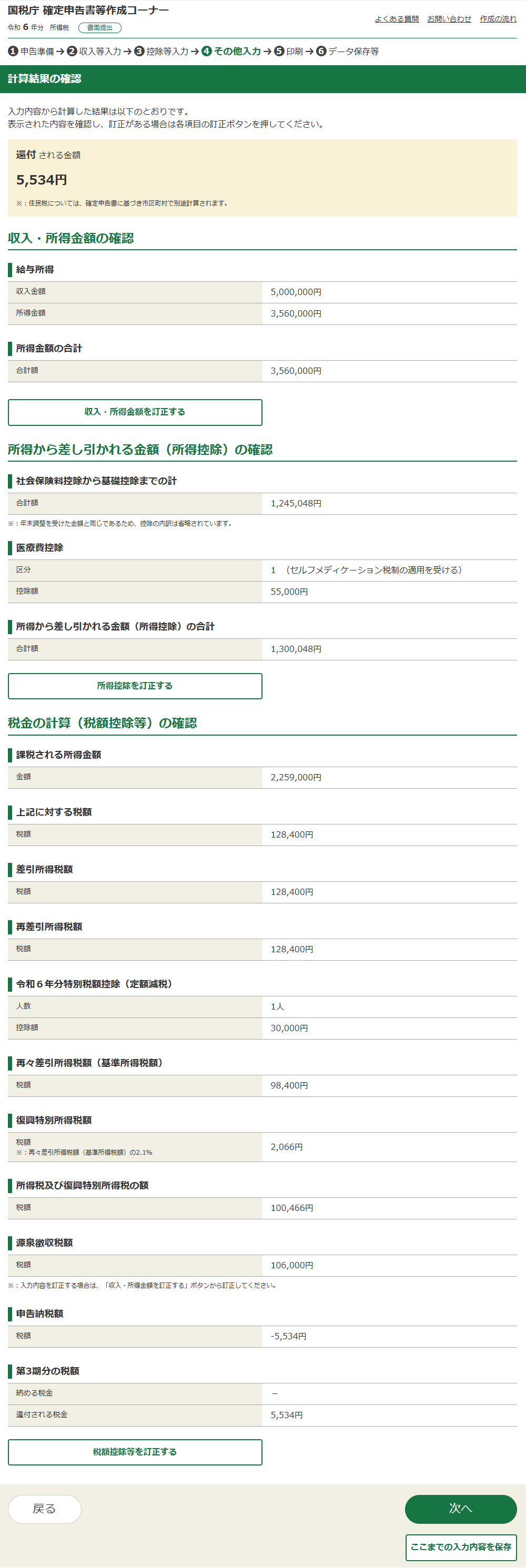

自身が入力した数値に基づいて今回の納付税額(または還付される金額)が表示されます。

もし修正項目があれば、戻って修正しましょう。

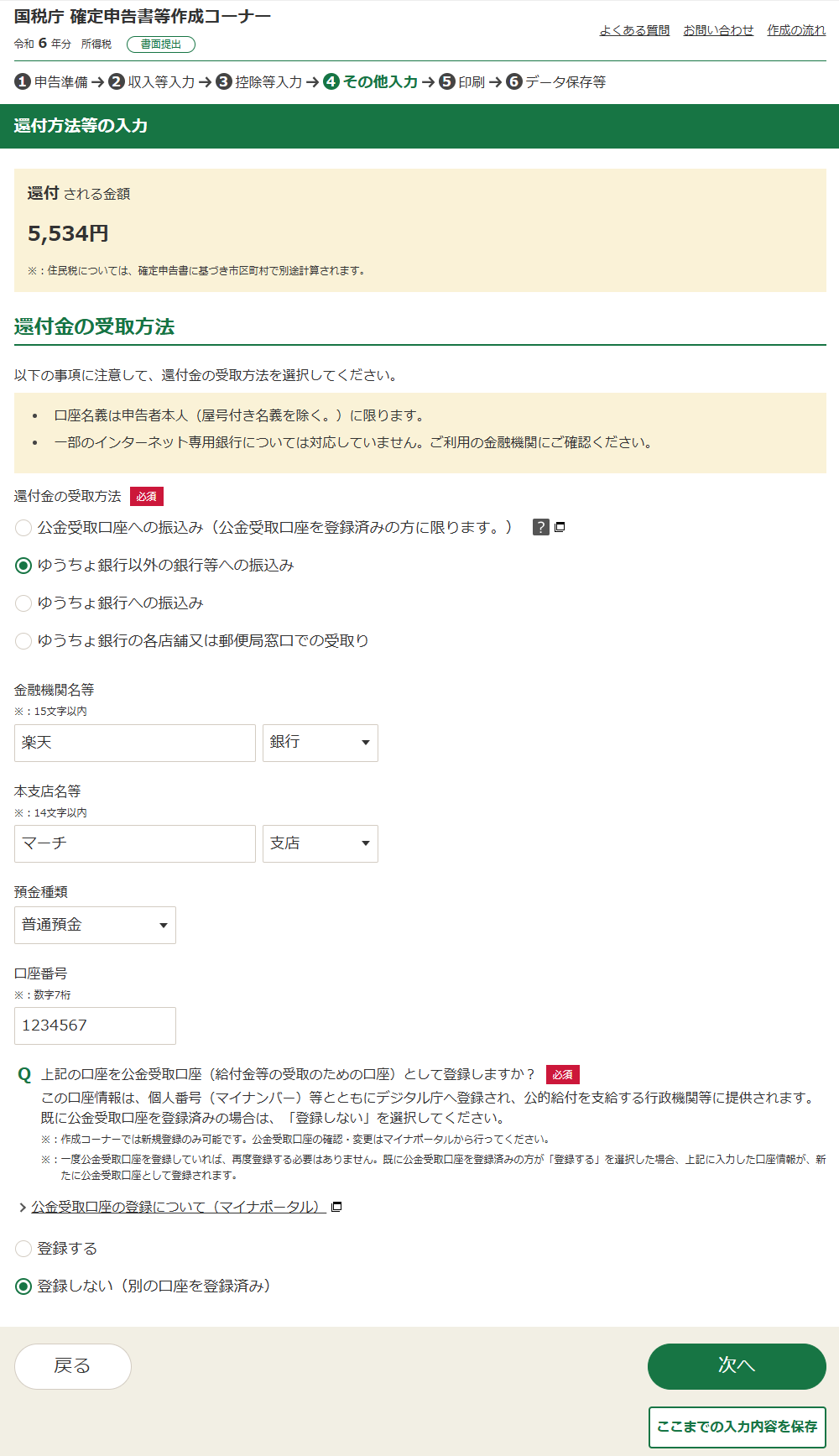

還付される金額がある場合の振込先の口座番号や、自身の詳細情報について入力していきます。

マイナンバーを入力します。

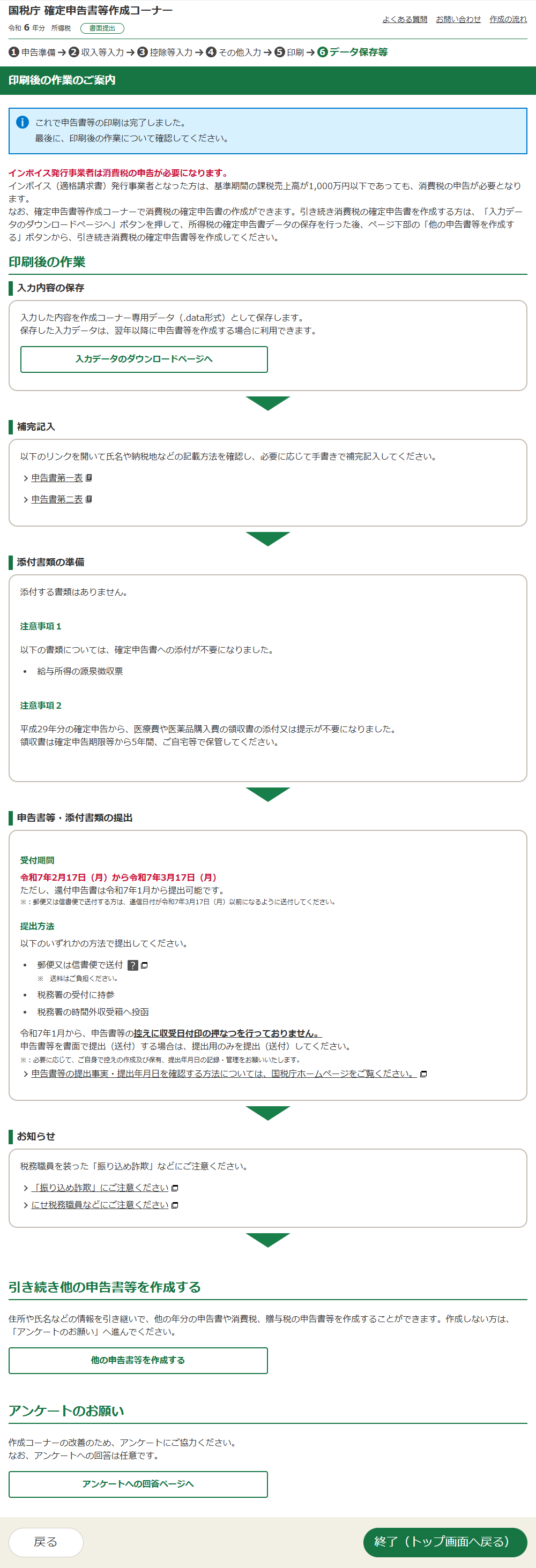

最後に、申告書のPDFファイルをダウンロードのうえ確認して、問題なければ、送信します。

再度、「利用者証明用電子証明書」のパスワードを入力してマイナンバーカードを読み取ります。

来年の申告の参考にするためにも、入力データはぜひとも保存しておきましょう。