マイナ保険証(マイナンバーカード)のデメリットと問題点

マイナ保険証(マイナンバーカード)のデメリット・個人情報の漏洩リスクなどの疑問点について解説します。また、メリットも…[続きを読む]

病院にかかるときには「健康保険証」を持っていくのが当たり前ですね。

実は、その健康保険証が、2024年秋から廃止されます(猶予期間があるので、実際は2025年秋ごろ)。そのかわり、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することになります。

ただ、マイナンバーカードのトラブルが続出しており、国民や医療機関から強い反対の声があがっています。

はたしてどうなっていくのか、予測も交えて、わかりやすく解説します。

目次

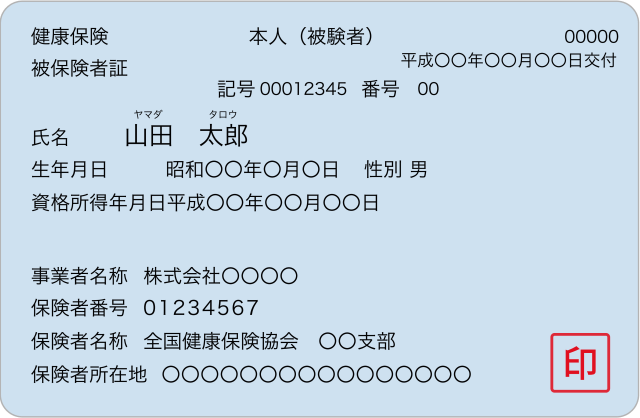

従来は、病院に行くときに、こういう健康保険証(カード型)を持っていって、受付で提示しました。

健康保険証には、氏名や、被保険者の番号、加入している保険組合などの情報が記載されています。病院側は、これを確認することで、その患者さんが保険に加入していることや、何割負担であるかがわかります。

ところが、2022年10月13日、政府は、現在の健康保険証を廃止して、マイナンバーカードに一本化すると発表しました。

当初は、2024年秋までには健康保険証を廃止することになっていましたが、国民から強い批判が続出し、約1年間の猶予期間を設ける予定でいます。

実質的には、2025年秋から従来の紙の健康保険証が使えなくなる、と考えて良いでしょう。

自営業者や無職の人が加入する国民健康保険や、75歳以上向けの後期高齢者医療制度の保険証には有効期限があり、2024年秋の廃止以降、有効期限が過ぎた人は、紙の保険証を使えないことになっていました。一方、会社員が加入する健康保険の保険証は期限がないため、廃止以降も利用できます。

これでは、不公平であるという意見があり、どの保険に加入していたとしても、2025年秋までは紙の保険証を利用できるようになる予定です。

マイナンバーカードは、こんな感じのカードです。表面(図の上側)に氏名・住所・性別・生年月日・本人の顔写真などが記載されており、裏面(図の下側)には、マイナンバー(個人番号)が記載されています。

「あれ、健康保険証の情報はどこに記載されるの?」と疑問に思うかもしれませんが、文字としては印字されません。

もっというと、カード内には、健康保険証の情報も記録されていません。

では、医療機関はどうやって患者さんの情報を知るかですが、

裏面の左側のほうに、黄土色っぽくなっている箇所がICチップですが、そこに、マイナンバーや電子証明書が、デジタル情報として保管されています。

病院で、専用の機械を利用しカード内の電子証明書の情報を読み取ります。情報を読み取る際には、4桁のパスワードを入力するか、顔で認証をします。

そして、読み取った電子証明書を利用して、オンライン資格確認システムにアクセスして、患者さんの情報を入手します。

セキュリティ関連で、重要なポイントは

ということです。

現在の健康保険証と区別するために、「マイナ保険証」と呼ばれたりしています。

マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)の利用は、2021年10月から本格的に始まりました。2023年4月時点で、約6割の医療機関(病院・薬局等)が対応しています。ただ、大手の病院や薬局が中心ですので、規模が小さい診療所などでは、未対応のところも多くあります。

現在、ネット診療(オンライン診療)ではマイナ保険証を利用できず、健康保険証を画面越しに見せるか、事前に保険証の画像を医師に送付する必要がありましたが、将来、ネット診療でもマイナ保険証を利用できるようになる予定です。

マイナ保険証のカードリーダーを用意すれば、自宅でもマイナ保険証でネット診療を受けられます。

マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット・デメリットをお伝えします。

現時点では、メリットはあまり少なく、デメリットのほうが多い印象です。

2023年4月以降、マイナ保険証を使うと、従来の健康保険証よりも、初診時で12円、再診時で6円安くなります。

| マイナ保険証 | 従来の保険証 | |

|---|---|---|

| 初診時 | 6円 | 18円 |

| 再診時 | (なし) | 6円 |

マイナンバーカードを担当する職員が誤って別の人の情報を登録してしまったなどのトラブルが続出しています。その結果、無保険扱いとなり、医療費を10割負担で請求された件数が1,291件ありました(2023年6月21日時点)。

誤登録は利用者にまったく責任はありませんが、医療機関としては、保険加入を確認できなければ10割全額を請求するのが決まりであるため、このような事態になっています。

仮に誤登録がなかったとしても、医療機関でのリーダー(機械)の故障で確認できなければ、10割負担になる可能性が高いです。

その場合、後で保険加入を確認できれば、手続きすることで戻ってきますが、その手続は本人が自分でする必要があります。

マイナ保険料を利用する場合でも、紙の健康保険証を一緒に持っていくことを強くオススメします。

マイナ保険証を医療機関で利用する際には、

のどちらかを行います。

ここで、4桁のパスワード(暗証番号)の入力を3回連続して間違えてしまうと、ロックされ、情報が読み出せなくなります。そうなると、10割負担になる可能性があります。

暗証番号に自信がない人は、顔認証を選択すると良いでしょう。

ただし、乳幼児や認知症の高齢者のように、顔を機械に近づけるのが難しい人は、代理人がパスワードを入力することになります。あらかじめパスワードを確認してから医療機関に行ったほうが良いでしょう。

マイナンバーカードの紛失・盗難時には再発行が必要ですが、1ヶ月から2ヶ月の時間がかかります。

しかも、再発行の手続きは、基本的には、本人が市区町村の窓口に平日昼間に出向いて行う必要があります。会社員であれば、会社を休んで行く必要があるでしょう。

再発行までの期間は基本的には10割負担となりますが、政府は、例外的な事情の場合にマイナンバーカードがなくても保険診療を受けられる仕組みを検討しています。

また、再発行にかかる期間を最長10日間になるように検討しています。

他にも多数のデメリットがありますので、それについては、次の記事をご覧ください。

マイナ保険証で患者の加入する保険組合を確認できなかった場合、患者に10割負担を要求するケースが続出しました。これを受け、政府は、患者に10割負担を要求せず、3割負担のままですむように仕組みを検討中です。

事後に保険組合を確認できれば大丈夫なようにし、仮に確認できない場合でも、保険組合側が負担し医療機関に診療報酬を支払うことを検討しています。

というケースもあるでしょう。

マイナ保険証(マイナンバーカード)がないと、2024年秋以降、保険診療を受けられなくなってしまうのでしょうか?

今のところ、その心配はいりません。政府は、マイナ保険証を持たない人には「資格確認書」を無料で交付する予定でいます。資格確認書については、特に交付期限はありませんので、ずっと利用し続けることができると思われます。

この「資格確認書」はマイナンバーカードのようにカード型になる予定です。

資格確認書の有効期限は当初1年間の予定でしたが、政府は、この資格証明書の有効期限を最長5年に延期する方向で検討しています。

(最長5年ですので、それぞれの健康保険組合が有効期限を決めることになります。)

実質的に、資格確認書が、従来の保険証の代わりになるといえます。

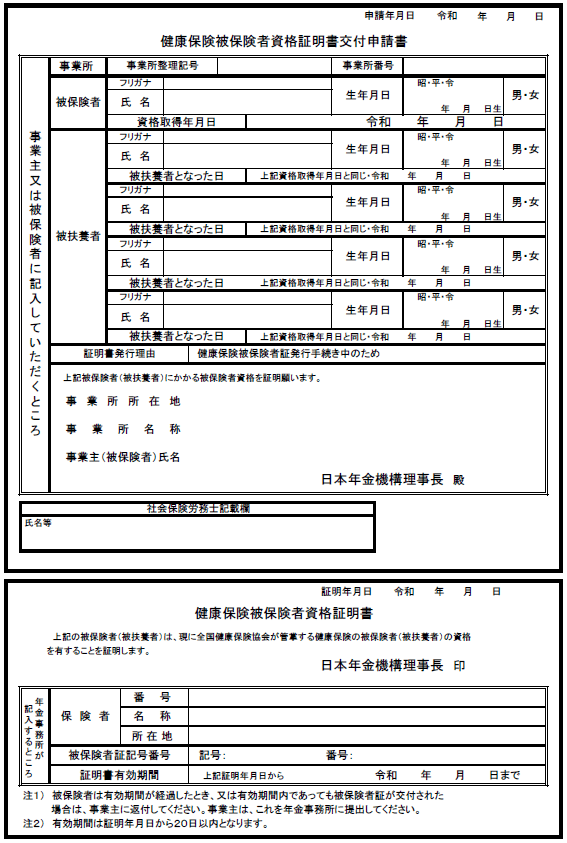

「資格確認書」と似たものとして、今も「資格証明書」があります。

現在でも、入社や退職などで、加入している保険が切り替わって、新しい保険証が手元に届くまでの間は、日本年金機構などから発行された資格証明書(健康保険被保険者資格証明書)を持っていけば、保険診療を受けられます。

ただ、これはあくまでも、保険証が届くまでの臨時のものですので、有効期限は20日間だけです。

健康保険証だけでなく、運転免許証もマイナンバーカードに統一しようとしています(マイナ免許証)。ただし、運転免許証の廃止までは検討されていません。

健康保険証と同じタイミング、2024年秋か、または、もう少し前倒しされるかもしれません。運転免許証の情報もICチップ内にデジタルデータとして格納されます。

今の運転免許証は、カード表面に、免許の種類や番号が記載されていますが、マイナンバーカードでは、ICチップにデジタルデータとして保管されますので、情報を知るには、カードリーダーが必要になります。

路上パトロールの警察官は、これからは、専用機器を携帯することになるのでしょうか。

レンタカー会社では、借りる人の運転免許証の確認のために、カードリーダーを導入する必要があり、コスト負担が増えそうです。

2024年秋に、今の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用するようになります。

ただ、トラブルが続出しており国民からも医療機関からも反対の声が多数あがっています。実際にどうなるか注目したいところです。

健康保険証が廃止され、マイナンバーカードに統合されます。

ただし、マイナンバーカードの作成は強制ではなく、あくまでも任意とされています。マイナンバーカードを持たない人には、資格確認書が発行されます。

政府は、2024年秋から、原則、健康保険証を廃止するとしています。

ただ、マイナンバーカードだけになると、破損したり、機械が壊れたりなどのトラブルがあったときに、保険を適用できなくなってしまいます。また、マイナンバーカードをどうしても作りたくない人や、作り方がわからない高齢者など、マイナンバーカードを持っていない人が一定数、生じると思われます。

その対応として、実際には、しばらくの間は、今の健康保険証も利用できるようにし、併用することになる可能性が高いです。

そうすると、結局、健康保険証も同時に持ち歩くことになりそうです。

完全にマイナンバーカードに統一するのは、もう少し先になりそうな予感がします。

2024年秋に、今の健康保険証は使えなくなり、マイナンバーカードに一本化される予定です。

ただ、約1年間、猶予期間が設けられますので、実際に使えなくなるのは、2025年秋ごろです。