新型コロナウイルスのワクチン接種の手続き方法

新型コロナウイルスのワクチン接種は海外で行われていますが、2月下旬から日本でも行われ始めました。

今回は、新型コロナウイルスのワクチン接種のメリット・デメリット、どのような流れで行われるのか、いつ行われるのかなどの手続きに関する内容を解説していきます。

目次

1.ワクチン接種のメリットデメリット

新型コロナウイルスのワクチン接種は、あくまで「本人が希望した場合」に接種を受けることになります。海外製のワクチンですし、新しいワクチンなので安全性に疑問を持っているという方もいらっしゃると思います。この章ではワクチン接種のメリットデメリットを簡単にまとめてみました。

1-1.ワクチン接種を受けるメリット

- 新型コロナウイルスに対する抗体ができ、発症率が大幅に下がる

- 公費で受けられる

- 副反応のリスクが高いかどうか医師が予診してくれる

- 副反応がもし起きたとしてもその場で対策を取ってもらえる

- 副反応発生時は予防接種健康被害救済制度がある

- 現在可能な最大限の感染対策ができる

新型コロナウイルスに対する抗体ができ、発症率が大幅に下がる

ワクチンを接種するとどのような効果があるのかについてですが、2回ワクチン接種を受けることで、おおよそ95%以上の確率で発症を抑えられるようです。※インフルエンザワクチンは40~60%の有効性と言われているので高い割合と言えます。

新型コロナワクチンについて | 首相官邸ホームページ (kantei.go.jp)

ワクチン接種を受けた効果としては、新型コロナウイルスにかかりづらくなり、新型コロナウイルスが身体に入ってきても発症しにくくなります。ただし、新型コロナウイルスに対して自分が抗体を持って発症しなくなっても、それが他人にうつさずに済むというわけではありません。ご自身がワクチンの接種をした後も、引き続きマスクの着用など「感染拡大予防」の対策に協力していく必要があります。

公費で受けられる

新型コロナウイルスのワクチン接種は公費といって国のお金で受けられますので、費用はかかりません。

副反応のリスクが高いか医師が予診してくれ、もし起きてもその場で対応してもらえる

ワクチン接種には副反応を起こすリスクが必ずあり、それは新型コロナウイルスのワクチン接種に限った話ではありません。副反応には、頭痛や熱などの軽い症状からアレルギー症状のような重い症状まで様々なものがあります。接種後数日間軽い症状がでるのは仕方ないとして、重い症状がでるケースに備え、ワクチン接種前に医師によって予診を行ったり、ワクチン接種を受けた場合は15~30分ほどその場で様子をみたりするなどの対策が取られています。もしその場で副反応がでた場合にはすぐに治療してもらえます。

副反応発生時は予防接種健康被害救済制度がある

副反応がおきた場合、予防接種健康被害救済制度によって治療にかかった費用は給付されます。新型コロナウイルスのワクチン接種もそれに該当します。

予防接種健康被害救済制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

現在可能な最大の感染対策ができる

新型コロナウイルスのワクチン接種は現在可能な最大の感染対策といえます。感染拡大を防ぐには集団で抗体を持てるように集団免疫の獲得が必要になります。ワクチン接種のデメリットを踏まえ、ワクチン接種を受けるか検討してみてください。

1-2.ワクチン接種を受けるデメリット

- 新しい種類のワクチンなので安全性がまだ完全に実証されたわけではない

- 接種後数日間はワクチン接種による症状を起こす可能性がある

- 急性アレルギー反応という副反応を及ぼす可能性がある(10万人に1回程度の割合)

- 集団接種の場合、集団のいる場所に行かなければならない

安全性がまだ完全に実証されたわけではない

新型コロナウイルスのワクチンはDNAワクチンといって、新型コロナウイルスの遺伝子を含むDNAを直接人の筋肉細胞に投与し、体内で新型コロナウイルスのタンパク質が作られ、それに免疫が反応して抗体を作るというシステムのものです。

これは以前のワクチンタイプとは異なる新種のワクチンタイプで、一般的には病原体の特定からワクチンの認可まで5年以上かかるといわれているところを新型コロナウイルスのワクチンは1年未満で認可されています。

既にたくさんの人がワクチン接種をしており、現状ワクチン接種による多大な被害は発生していませんが、安全性が完全に実証されているわけではない、ということは理解しておく必要があります。

接種後数日間はワクチン接種による症状を起こすことがあり、ごくまれに急性アレルギー反応を及ぼす可能性もある

副反応については、軽い症状として接種から数日間頭痛や熱などの症状を発症することがあります。重い症状として、ごくまれに急性アレルギー反応(アナフィラキシー)を引き起こす可能性もあります。アメリカのCDC(疾病対策センター)がワクチン接種者200万人を追跡したところ、10万人に1人の割合で急性アレルギー反応を起こした人がいたそうです(現在発症した全員が回復しています)。

集団接種を受ける場合、集団のいる場所に行かなければならない

また、ワクチン接種を受けるとなった場合、かかりつけ医に行って接種を受けるのではなく集団接種に行くようなケースもあります。その場合、多数の人と接触しなければいけないので、その際に新型コロナウイルスに感染する可能性がゼロとは言い切れません。もし一緒に住んでいる家族で自分だけワクチン接種を受けに行くとなった場合、自分はワクチン接種によって新型コロナウイルスに感染しても症状がでなかったとしても、受けなかった家族が発症してしまう、というケースは考えられます。

次章では集団接種の手続きについて解説していきます。

2.ワクチン接種手続き

ワクチン接種には主に以下の方法があります。

- 会場での集団接種

- 最寄りの病院での接種

- 医師・看護師が訪問しての接種(外出が困難な方など)

接種方法は自治体によって異なりますので、具体的な方法については、最寄りの自治体にお問い合わせください。

ここでは、最も多いと思われる集団接種の手続き方法について紹介します。

2-1.ワクチン接種の流れ

以下のような流れで集団ワクチン接種は行われます。

- 自治体から自宅にクーポンが郵送される

- 接種の予約をする

- 接種会場に行く

- 問診表を記入、予診を受け接種

- 経過観察を受けてから帰宅

クーポンを受け取る

自治体毎にクーポンが郵送で配られます。クーポンを持っていくと、会場で無料でワクチン接種を受けることができます。

予約

クーポンを受け取ったらそれをすぐに持っていけば受けられるというわけではなく、予約をする必要があります。電話やインターネット、LINEなどで予約できます(予約方法は自治体によって異なります)。

接種会場へ

予約した日時に接種会場に行きます。会場となる場所は医療機関や公民館、体育館などの公共施設などになります。各自治体によって異なりますので、自治体に確認してみてください。

問診表を記入、医師による予診、接種

まずはクーポンを提示し、身分証などで本人確認をします。この際に検温も行うようです。

次にこれまでにかかった病気などを予診票に記入し、医師による予診を受け、ワクチン接種が可能かどうか判断することになります。

そして予診に問題がなければ、ワクチン接種を受けることになります。接種自体は1~2分ほどで終わると言われています。接種後には接種済証を受け取ることになります。接種済証には、どの種類のワクチンを接種したかなどが記載されており、2回目を受ける際に必要になります。

経過観察

接種が終わったらすぐに帰宅できるというわけではなく、15分~30分程度その場で経過観察を行うことになります。

海外での検証中、ワクチン接種後に頭痛やけん怠感などの症状を訴えた方もいたようですし、ごくまれではあるものの、急激なアレルギー反応があった症例も報告されています。

接種後は待機スペースで一定時間経過観察をみることになっており、体調が悪くなった場合などには救護室に行くことになります。

帰宅後は普通に過ごしてもらって構いません。シャワーも浴びられます。ただし、過度な運動などは避けた方がいいでしょう。

今回の新型コロナウイルスのワクチンだけでなく、ワクチンを接種された当日~数日間は多少症状がでる方は多いです。その場合は数日間安静に過ごすようにしてください。

2-2.ワクチン接種の日程

【参照】新型コロナワクチンの接種についてのお知らせ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

接種を受けられる期間

2021年2月17日~2022年2月末までの予定です。

(あくまでも予定ですので、期間が延びる可能性はあります。)

接種回数と接種の間隔

2回の接種が必要です。

ファイザー製のワクチンは、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。

接種対象者と優先順位

接種の対象者は、接種する日に16歳以上の人です。

ワクチン接種には次のように優先順位があります。

- 医療従事者

- 高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)

- 高齢者以外で基礎疾患がある方や高齢者施設等で働いている方

- それ以外の方

接種のスケジュール

4/12時点で判明している具体的なスケジュールは以下のとおりです。

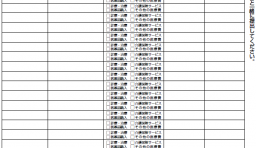

| 対象者 | 期間 |

|---|---|

| 高齢者 | 4/12~ 先行して一部地域の高齢者 4月下旬 高齢者施設等の入所者 5月17日 75歳以上の方 5月以降 その他 |

| 基礎疾患がある方 高齢者施設等の従事者 |

未定 |

| それ以外の方 | 未定 |

4/30時点で医療従事者の接種は50%程度、5/5時点で高齢者の接種は約21万人程度となっています。

一般の人の接種スケジュールは未定です。開始時期やクーポンが郵送されてくる時期は、各自治体によってずれていくと思われます。

接種が受けられる場所

原則として、住民票がある市区町村の会場や医療機関で接種を受けます。

具体的な場所については、市区町村から案内があります。接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」で会場を探すこともできます。

次のような事情がある方は、住所地以外でも接種を受けられる予定です。

- 住所地以外の医療機関に入院している、または施設に入所していてワクチンを受ける方

- 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方

- お住まいが住所地と異なる方

いろいろな接種方法の取り組み

自治体によってどのようなワクチン接種方法がとられるかは異なりますが、練馬区を例に挙げると、かかりつけ医などの小規模診療所を中心とした個別接種をメインに、公共施設を利用した集団接種を混ぜて行うことで円滑なワクチン接種を試みようとしています。

新型コロナウイルスワクチン接種体制【練馬区モデル】について:練馬区公式ホームページ (city.nerima.tokyo.jp)

豊島区ではその2つに加え、区民ひろばを接種チームで巡回する巡回接種という方法をとるそうです。

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について|豊島区公式ホームページ (toshima.lg.jp)

3.ワクチン接種にまつわるお金についての解説

3-1.接種は自費? 公費?

ワクチン接種はクーポンを持参することで公費によって無料で受けられます。

医療従事者や高齢者の接種が終わり次第、一般の方にもワクチン接種の機会がやってきますので、待ちましょう。

3-2.接種のために交通費がかかる場合は?

ワクチン接種は基本的には自宅近くの公共施設で行われます。移動が難しい過疎地域ではバスなどが出る可能性もあります。

それらの対応は自治体毎に異なりますので、自分の住んでいる地域の自治体に問い合わせてみてください。

4.新型コロナウイルスとワクチン接種に関するQ&A

住民票がある場所とは違う市区町村に住んでいるが、そこでも受けられるの?

基本、ワクチン接種は住民票所在地の市区町村の会場や医療機関で受けることになります。

ただし、住民票の住所と実際に住んでいる場所が異なる場合は、「住所地外接種届」を提出することで接種を受けることができます。「住所地外接種届出済証」が発行されますので、接種会場の受付で画面を見せるか印刷して提示します。

想定されているのは、次のような方です。

- 出産のために里帰りしている妊産婦

- 単身赴任者

- 遠隔地へ下宿している学生

- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

- その他、市区町村長がやむを得ない事情があると認める方

次の方は届け出が不要です。

- 入院・入所者

- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合

- 災害による被害にあった方

- 勾留又は留置されている方、受刑者

- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である方

住所は神奈川県だが東京の職場に通勤しているので、東京で受けられるの?

原則、住所地でワクチン接種を受けることになっていますが、今後、勤務先近くでワクチン接種を受けたいという要望があることも予想されますので、検討されている段階です。厚生労働省からの正式な発表をお待ちください。

自費(有料)で早くワクチン接種を受けられると聞いたが、本当?

現在、日本には、自費で受けられる公式的な新型コロナウイルスのワクチンはありません。

一部では、海外に渡航して自費でワクチン接種を受けている方もいるようですが、この場合、何か問題があったとしても、日本政府や自治体からの補償は受けられません。

また、詐欺目的で、お金を払えば先行してワクチン接種を受けられると、嘘を述べる業者もいるようですが、ご注意ください。

日本のワクチン接種の状況は世界の各国と比較して大幅に遅れていますが、様々なリスクを考えると、ワクチン接種の順番がまわってくるのを待つのが良いでしょう。

ワクチン接種は2回と聞いたが同じ種類じゃないとダメ?

ワクチン接種は計2回することで有効性が高まると言われており、ワクチン接種はある程度時間を開けて2回受けることになります。

日本に入ってくるワクチンは「ファイザー」「モデルナ」「アストラゼネカ」の3種類があります。

結論としては、2回目に1回目と別の種類のワクチンを接種することはなるべく控えた方がいいです。同じ会社で作られたワクチンであれば問題はありませんが、1回目と2回目で違う会社の作ったワクチンを接種してしまうと、拒否反応などの副反応が起こる可能性が0とは言えません。副反応などについては現在検証中のようです。

まとめ

新型コロナウイルスのワクチン接種のポイントについてまとめます。

- 接種回数は2回。

- 公費により無料

- 対象者は16歳以上。

- 優先順位があり、高齢者、基礎疾患のある方・高齢者施設の従事者、一般の方の順番。

- 原則、住民票がある市区町村で接種を受ける。

- 自治体からクーポンが届くので、それを持って会場に行き接種を受ける。

- 具体的な接種スケジュールや接種場所は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。