森林環境税で2024年(令和6年)から住民税が1000円増税!

2024年(令和6年)から森林環境税が創設され、住民税の均等割が1,000円、増税となります!

その詳細を詳しく解説します。

目次

1.森林環境税とは

(1)森林環境税の概要

地球温暖化防止や災害防止を図るため、森林整備に必要な安定的な財源を確保する必要があり、森林環境税が創設されました。

平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」と「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税は、地方税である個人住民税に上乗せする形で国が課税徴収し、森林保全が必要な市町村や都道府県に「森林環境譲与税」の形で再配分する仕組みとなっています。そして配分先の市町村が山林所有者に代わって間伐を行ったり、林業の担い手を育成したりする事業に活用します。

(2)住民税の均等割りに1000円上乗せ

個人の住民税の均等割に1,000円を上乗せして国が徴収します。2024年(令和6年)から徴収が始まります。

納税義務者は全国で約6,200万人いますので、税の規模は約620億円となります。

たとえば、現在、住民税の均等割が5,000円の場合は、1,000円追加されて6,000円になります。

所得の多少に関わらず一律で1,000円住民税がアップしますので、所得(収入)が少ない人ほど、負担感が大きくなります。

2.既に多くの自治体で導入されている

全国の8割に及ぶ37の都道府県と、横浜市が既に似たような税金を導入しています。個人住民税と法人住民税に課税されており、すべての自治体で税収規模は319億円(2015年時点)に上ります。

徴収の期限が決まっている自治体と決まっていない自治体があります。

期限が決まっている場合でも、3年あるいは5年おきに法律改正がされて、延長される可能性が高いです。

(1)都道府県別 個人住民税の森林環境税 全国一覧

個人住民税の均等割に課税されている森林環境税を都道府県ごとに一覧表にしました。

| 団体名 | 名称 | 個人住民税 の上乗せ額 (円) |

徴収期限 |

|---|---|---|---|

| 岩手県 | いわての森林づくり県民税 | 1,000 | 令和7(2025)年度まで |

| 宮城県 | みやぎ環境税 | 1,200 | 令和7(2025)年度まで |

| 秋田県 | 水と緑の森づくり税 | 800 | |

| 山形県 | やまがた緑環境税 | 1,000 | |

| 福島県 | 森林環境税 | 1,000 | 令和7(2025)年度まで |

| 茨城県 | 森林湖沼環境税 | 1,000 | 令和8(2026)年度まで |

| 栃木県 | とちぎの元気な森づくり県民税 | 700 | 令和9(2027)年度まで |

| 群馬県 | ぐんま緑の県民税 | 700 | 令和5(2023)年度まで |

| 神奈川県 | 水源環境保全税 | 300 | 令和8(2026)年度まで |

| 富山県 | 水と緑の森づくり税 | 500 | 令和8(2026)年度まで |

| 石川県 | いしかわ森林環境税 | 500 | 令和8(2026)年度まで |

| 山梨県 | 森林環境税 | 500 | 令和8(2026)年度まで |

| 長野県 | 長野県森林づくり県民税 | 500 | 令和9(2027)年度まで |

| 岐阜県 | 清流の国ぎふ森林・環境税 | 1,000 | 令和8(2026)年度まで |

| 静岡県 | 森林(もり)づくり県民税 | 400 | 令和7(2025)年度まで |

| 愛知県 | あいち森と緑づくり税 | 500 | 令和5(2023)年度まで |

| 三重県 | みえ森と緑の県民税 | 1,000 | (不明) |

| 滋賀県 | 琵琶湖森林づくり県民税 | 800 | (不明) |

| 京都府 | 京都府豊かな森を育てる府民税 | 600 | 終了? |

| 大阪府 | 森林環境税 | 300 | 令和5(2023)年度まで |

| 兵庫県 | 県民緑税 | 800 | 令和7(2025)年度まで |

| 奈良県 | 森林環境税 | 500 | 令和7(2025)年度まで |

| 和歌山県 | 紀の国森づくり税 | 500 | 令和8(2026)年度まで |

| 鳥取県 | 豊かな森づくり協働税 | 500 | 令和9(2027)年度まで |

| 島根県 | 水と緑の森づくり税 | 500 | 令和6(2024)年度まで |

| 岡山県 | おかやま森づくり県民税 | 500 | 令和5(2023)年度まで |

| 広島県 | ひろしまの森づくり県民税 | 500 | 令和8(2026)年度まで |

| 山口県 | やまぐち森林づくり県民税 | 500 | 令和6(2024)年度まで |

| 愛媛県 | 森林環境税 | 700 | 令和6(2024)年度まで |

| 高知県 | 森林環境税 | 500 | |

| 福岡県 | 福岡県森林環境税 | 500 | |

| 佐賀県 | 佐賀県森林環境税 | 500 | 令和8(2026)年度まで |

| 長崎県 | ながさき森林環境税 | 500 | 令和8(2026)年度まで |

| 熊本県 | 水とみどりの森づくり税 | 500 | |

| 大分県 | 森林環境税 | 500 | |

| 宮崎県 | 宮崎県森林環境税 | 500 | |

| 鹿児島県 | みんなの森づくり県民税 | 500 | 令和6(2024)年度まで |

| 横浜市 | 横浜みどり税 | 900 | 令和5(2023)年度まで |

(2)使途

財源の使い道は、間伐(※)事業と間伐事業以外に分けられます。

※間伐とは、成長に伴って混み過ぎた林の立木を、一部抜き伐りすることをいいます。間伐することにより、残った木が成長していく空間が広くなり、健全な成長と生産物の質の向上をはかります。

| 事業内容 | 使途の内容 |

|---|---|

| 間伐事業 | 国庫補助事業 |

| 地方単独事業 -森林所有者等への補助により実施するもの -地方団体が森林所有者等と協定を締結して実施するもの |

|

| 間伐事業以外 | 治山・流木対策 |

| 松枯れ木等処理 | |

| 都市緑化、河川等 | |

| 担い手育成・支援 | |

| 木材利用促進 | |

| 森林環境教育 | |

| 普及・啓発 | |

| その他 |

団体別の詳しい使途については、こちらをご確認ください。

【出典】総務省自治税務局:「森林環境税(仮称)の検討状況について」資料12、13ページ「森林環境・水源環境の保全を目的とした府県の超過課税の税収の使途」

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/nourin/dai1/sankou2.pdf

3.なぜ森林環境税を新たに作るの?

森林環境税は、個人住民税均等割に含めて徴収され、一旦は国の税収になります。それを国が地方に全額配分する形で、地方の財源となるようにします。

なぜ、所得税や消費税などの増税ではなく、森林環境税という新しい税金を創設するのでしょうか?

森林環境税は、新税を導入しても地方交付税が減らない仕組みとなっています。

地方財政計画の歳出に変化がない場合、地方税や地方譲与税が増えると財源不足を補う交付税が減ってしまいます。しかし、新税創設により歳入に見合う形で、森林整備に関する歳出を地方財政計画に盛り込むことで対応できるのです。

また、地方自治体が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、都市や地方を通じて国民に等しく負担を求める考えが基本であり、個人住民税均等割の活用が妥当とされました。

(1)なぜ、森林関連だけ特別なのか?

日本には、待機児童や高齢者福祉など他にも財源が足らない領域はたくさんあります。それらより優先してまで、どうして森林環境税を創設するのでしょうか。

結論から言えば、急務だからです。

森林の荒廃は、国民の生活に多くの悪影響を及ぼし、その損失額は計り知れません。

森林が有する機能を貨幣評価額にすると次のようになります。森林は大きな財産なのです。

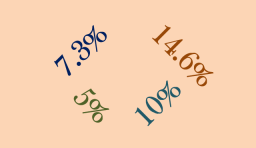

| 機能 | 金額 | |

|---|---|---|

| 土砂災害防止機能・ 土壌保全機能 |

表面侵食防止 | 28.3兆円 |

| 表層崩壊防止 | 8.4兆円 | |

| 地球温暖化防止機能 | 二酸化炭素吸収 | 1.2兆円 |

| 化石燃料代替エネルギー | 0.2兆円 | |

| 水源涵養機能 | 洪水緩和 | 6.5兆円 |

| 水資源貯留 | 8.7兆円 | |

| 水質浄化 | 14.6兆円 | |

また、森林環境税の創設は平成17年度より検討されており、2017年5月時点においては、全国森林環境税創設促進連盟に622市町村、全国森林環境税創設促進議員連盟には348市町村議会が加盟していたほど、創設が求められていました。

4.住民税に上乗せすることに問題はないの?

森林環境税は、地方税である個人住民税に1,000円を上乗せする形で国が課税徴収します。

この徴収方法には、2つの問題が考えられます。

(1)二重課税になる恐れ

既に森林環境税に似た税金を導入している37の都道府県と横浜市において、新税の導入により、二重課税になるのではないかとの指摘があります。

これに対して政府は、「新たな森林管理システムの下で市町村が整備に携わるための財源に充てられるため、府県の超過課税に取って代わるものではない。」と報告しており、それぞれの地方自治体に既にある税金とすみ分けるようになります。

よって、名目上は二重課税ではありませんが、県民市民にとっては更に同じような税金が徴収されて負担が増えることに変わりありません。

(2)都市部の理解

森林環境税は、人口の多い都会から大きな税金を徴収し、地方へ配分する税金です。都会の人々からすれば、自分たちに恩恵のない税金を納めるように思う人も出てくることでしょう。

国民に広く負担を求めるのであれば、森林整備の効果が都市部にも恩恵があるという論理構成と適切な税額の設定が求められます。

5.特別復興税の代わり?

知らない人も多いかもしれませんが、実は、東日本大震災の復興財源を確保するために、2014年(平成26年)から2023年(令和5年)まで、特別復興税として、住民税の均等割が1,000円上乗せされています(正確には、都道府県税と市区町村税で500円ずつ)

この特別復興税が2023年(令和5年)で終了しますので、その代わりに、2024年(令和6年)から森林環境税を創設するとも考えられます。

森林環境税で1,000円上乗せされますが、特別復興税1,000円がなくなりますので、実質、支払う住民税は変わりません。

ただ、特別復興税は本来、東日本大震災の復興財源という致し方ない用途のために作られたものですので、期間が終わったら、国民の負担を和らげるべきではないかとも思われます。