2019年10月1日より消費税が10%に上がりました。 それと同時に、「軽減税率制度」が開始され、飲食料品と新聞だけ…[続きを読む]

消費税減税の計算シミュレーション

消費税が減税されたら、自分自身がどのくらい減税されるか、計算するツールです。

利用方法

入力項目

毎月の合計支出額

毎月の合計支出額を円単位で入力してください(年間ではなく月単位です)。

うち、食費(外食を除く)

毎月の支出額のうち、食費だけの金額を入力してください。

正確にいうと、軽減税率8%の支出額を入力してください。(外食やお酒は10%のため、除きます)

うち、家賃

毎月の支出額のうち、家賃だけの金額を入力してください。

正確にいうと、消費税が非課税の支出額を入力してください。(単体の駐車場は10%のため、除きます)

表示内容

下記の消費税減税パターンで、毎月の減税額と、年間の減税額を表示します。

- 食料品のみ税率5%に減税

- 食料品のみ税率0%に減税

- すべて税率5%に減税

- すべて税率0%に減税(廃止)

消費税減税の計算方法について

毎月の支出額には、次の3種類の支出が含まれていますので、それぞれを区別して消費税を計算します。

- 標準税率10%の支出

- 軽減税率8%の支出(食料品と新聞)

- 消費税が非課税のもの(家賃など)

標準税率10%の消費税の計算

消費税10%が含まれた税込み価格に対して、次の計算をすると、消費税を求めることができます。

消費税=税込み価格× 10/110

軽減税率8%の消費税の計算

消費税8%が含まれた税込み価格に対して、次の計算をすると、消費税を求めることができます。

消費税=税込み価格× 8/108

軽減税率とは

軽減税率とは、2019年10月1日からの消費税10%への増税に合わせて、日本で導入された制度です。対象は主に

- 外食と酒類を除く飲食料品

- 定期購読契約をしている新聞

の2つであり、税率は8%です。

特定のものを購入する場合に限って税率が軽くなる(軽減される)ので、軽減税率といわれます。

それ以外の消費税の税率は10%です。

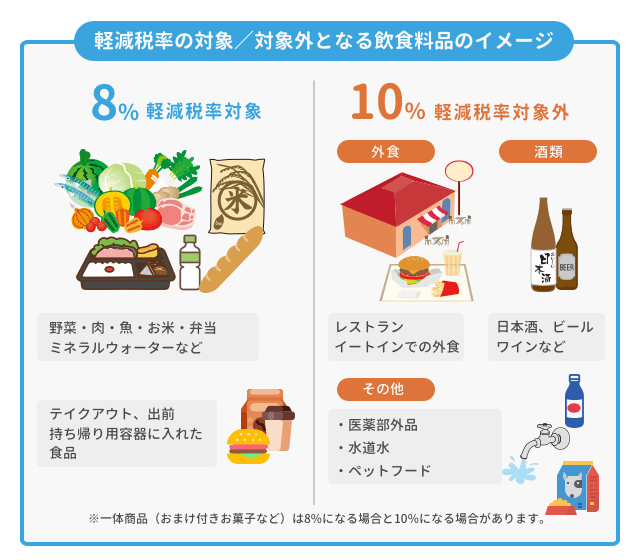

軽減税率8%の区分は、もう少し細かくありますので、次の図を参考にしてください。

利用上の注意点

本ツールは、あくまでも簡易的に、消費税の減税額を計算シミュレーションするツールです。実際の金額とは異なることがあることをご了承ください。

2025年4月時点の法令に基づいて計算しています。制度が変更される可能性があることをご了承ください。

本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。

ご自身の消費税額についての質問は、税務署にお問い合わせください。